啄木鳥ホームページ

啄木鳥ホームページ |

| 市松模様写真 | 森重氏収集写真 | 内田九一写真鑑定術関係 | photography | 日本の肖像 | 井関コレクション | 将軍のフォトグラフィー | 日本写真学会誌 | 幕末明治美人図鑑 | その他 |

|

資料 森重収集写真 サムネールをクリックすると別画面で見ることができます。 |

| 1「大坂順慶町 東京内田支店」の写真

|

2 京都の国際日本文化研究センター所蔵の内田の写真です。

|

3 慶応元年(御殿医時代)の松本良順の写真です。 写真台紙裏書き 慶応元年於大坂寫 幕府侍医法眼松本良順肖照 |

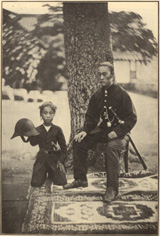

4「佐賀藩海軍史」に掲載されていた「鍋島直大公の写真」です。 絨毯の柄が近藤勇の写真の絨毯柄に似てますが、絨毯そのものの大きさは小さいようです。 |

5「幕府脱走軍兵士」として知られる写真。 顔ぶれはいずれも函館戦争での旧幕府軍幹部と思われます。 名前を記した資料はありません。 撮影者は田本研造(1832-1907)と思われます。 左から下記のキャプションが書かれいますが、 山内六三郎と土方歳三は違うと思います。 (総裁付)山内六三郎?→違う (会計奉行)川村録四郎 (回転艦長)甲賀源吾 (松前奉行)人見勝太郎 (陸軍奉行並) 土方歳三か?→違う |

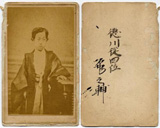

| 6 明治期 徳川家達五三卿宗家静岡藩知事貴族院議長 添付の写真は、「徳川家達」 の写真です。 背景の様子からこの写真も浅草大代地の内田九一の写真館で撮影された写真です。 注目する点は右に見える飾り台(テーブル) です。徳川昭武の写真の飾り台(テーブル) と同じです。 |

6参考 徳川昭武の写真の飾り台(テーブル) 浅草大代地の内田九一の写真館 |

7 明治元年長崎砲術伝習員及教師英人ホース氏.jpg 「佐賀藩海軍史」に掲載されていた写真 (キャプションは「明治元年長崎砲術伝習員及教師英人ホース氏」)です。 上野彦馬の写真館の特徴がフィルベッキの集合写真と同じです。 |

8 フルベッキとその家族.jpg 「フルベッキの集合写真」です。中央にいるのがフルベッキ博士、子供はエマです。岩倉兄弟が写っていますが、他の人物はまだその詳細は不明です。佐賀藩の藩士はこのフルベッキ博士の元で英語を学んでいました。 これは東京で撮影されたフルベッキの家族写真です。内田九一の写真館ですよね。 |

9 大隈重信.jpg 大隈重信の別の写真です。 |

| 10 写真は井関コレクションにある岩倉兄弟の写真です。 後列左が服部一三、右が山本重輔 中央が岩倉具経椅子に座っている左が折田彦市、右は岩倉具定です。(慶応大学・高橋先生による人物鑑定) |

11 【写真】「洋行発程前、江戸滞在中、黒田藩邸桜田霞ヶ関上屋敷玄関前撮影(部分)」(慶応3年6月17日、古川俊平撮影) 『筑紫史談』第44 また、添付の元の写真が掲載されている参考資料で、「筑紫史談 第44集」(筑紫史談会/昭和49年)をようやく入手しました。 これで見ると元の写真はもう少し周りがよくわかる写真でした。 古川俊平撮影の写真はわかっているものが少ないので、大変勉強になります。 |

12 墨書にて「慶応三年臘月上浣写於巴里、民部大輔、愛犬字リヨン訳獅子」とあり.jpg 東大の史料編纂所のデータベースで見つけた徳川昭武公の写真です。 |

13 石黒さんの「森有礼のアルバム」にもあり、ドイツのボンの博物館にもある別の外交官のアルバムにもいる人物です。

2006/6/26 石黒さんに問いあわせをしたところ、 吉原重俊だと判明しました。 ほぼ同じ写真を所蔵されているそうです。 石黒 |

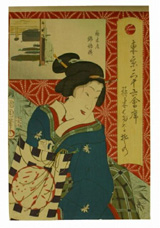

14 錦吾楼 東京三十六会席 .jpg ちなみにこの豊原国周の浮世絵「東京三十六会席」は東京の有名な料理屋と美人を組み合わせた浮世絵のようですね。 参考までに他の「東京三十六会席」送ります。 |

| 15 「猿楽町芸者 小菊」(豊原国周画) この浮世絵は「猿若町芸者 小菊」(豊原国周画)という浮世絵です。内田九一の手札写真を眺めている猿若町芸者・小菊の姿で、「GALLERY UCHIDA」はドブソンさんからこの浮世絵は購入しました。今度、「GALLERY UCHIDA」で展示するそうです。 |

16 東京三十六会席 .jpg 新柳町亀せい |

17 浅田正春さん(個人古写真コレクター)の方が所有していた徳川慶喜の写真です。 絨毯部分が従来のものと比較してかなり写っているように思われます。 |

18 四人の武士 上野彦馬 CD-ROM版写真図録「本朝写真事始」より 最近、高橋先生の影響で少し上野彦馬の写真についても調べています。 最初の四枚の添付の写真(18-21)はCD-ROM版写真図録「本朝写真事始」にあった、撮影時期は不明ですが上野彦馬の写真です。 残りの二枚の上野彦馬の写真(22-23)は青木執さんの古写真コレクションで、現在ネットオークションに出品中のものです。 |

19 花魁と禿(かむろ) 上野彦馬 CD-ROM版写真図録「本朝写真事始」より |

| 20 味線を弾く六人の芸者たち 上野彦馬 CD-ROM版写真図録「本朝写真事始」より |

21 傘を差す女性 上野彦馬 CD-ROM版写真図録「本朝写真事始」より |

22 芸者 上野彦馬 青木執さんの古写真コレクション 23 大浦海岸 上野彦馬 青木執さんの古写真コレクション |

24 馬場辰猪の写真です。 馬場の遺族が所蔵する写真だそうです。中列右から3番目が馬場辰猪だそうです。袖を上げたりしているので、夏場の撮影のようです。 馬場辰猪(ばば たつい、嘉永3年5月15日(1850年6月24日) - 1888年11月1日)は、明治3−7年(1870−1874)英国留学。明治8−11年(1875−1878)再渡英。 という経歴ですから、おそらくその写真は、明治三年七月の英国留学にあたって、出発前に撮影した写真の可能性が高いですね。 また、長崎の留学時代はフルベッキに学んでいましたので、あの集合写真のどこかにいる可能性もあります。 |

|

| 25 内田九一夫人とされる女性の絵葉書です。

|

26 上野幸馬の写った家族写真。 右より上野彦馬、牧元治郎、上野こま、母・以曾子、彦馬妻・むら、元治郎姉、上野幸馬が写っている写真です。 この写真は「写真の今昔」(松本福太郎著、日本写真興業通信社、昭和十年)という本の口絵写真としても使われているのですが、この口絵写真の説明文によると、撮影日時は明治二年十一月でした。 産能大学の古写真データベースで確認してみると、やはりそうでした。 産脳大古写真DBへ |

shige_list 27 一部に小笠原長行として使われている左の写真は誤りであることを指摘いたします。

森重和雄 小笠原長行の古写真で添付の最初のトリミングされた写真(左)は、元は集合写真の一部(トリミングされたもの)であることが、判明いたしました。このオリジナル集合写真の元はどうやら相模原にあるようです。  二枚目の添付がその集合写真(右)です。全く同じ写真は蘭学者桂川甫周(7代目)の娘・今泉みねの口述自叙伝『名ごりのゆめ』にも掲載されていますが、ここにある写真説明の小笠原長行は誤りであることが本日(2009/08/19)、判りました。この人は小笠原長行ではなく、同じ小笠原でも碧海と号した人物のようです。

二枚目の添付がその集合写真(右)です。全く同じ写真は蘭学者桂川甫周(7代目)の娘・今泉みねの口述自叙伝『名ごりのゆめ』にも掲載されていますが、ここにある写真説明の小笠原長行は誤りであることが本日(2009/08/19)、判りました。この人は小笠原長行ではなく、同じ小笠原でも碧海と号した人物のようです。碧海は、小笠原長功(刑部・碧海・伊勢守)元1.7-慶1.11目付 慶3.1-慶4.2大坂町奉行。 小笠原長行 文政5年5月11日(1822年)生まれ 慶応二年時は44歳、慶応四年時で46歳。たしかに写真の小笠原は長行では若すぎる。 藤沢次謙 (つぐよし) 天保6年5月2日(1834年)幕府奥医師・桂川甫賢国寧の三男として江戸に出生 慶応二年時は32歳、慶応四年時で34歳。 駒井朝温の年齢が判らないので保留。朝温がshige_list 33の駒井樗堂であるかも保留。 |

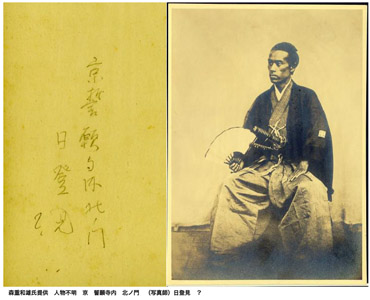

28 小浜藩士?本直信像 明治四年八月七日 京都 誓願寺北ノ門 吉田出張所 29 京の写真師日登見の写真 |

|

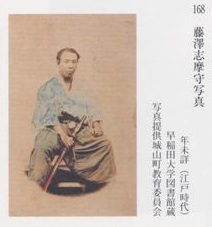

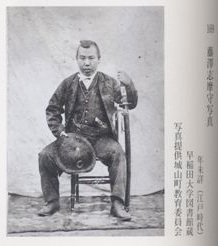

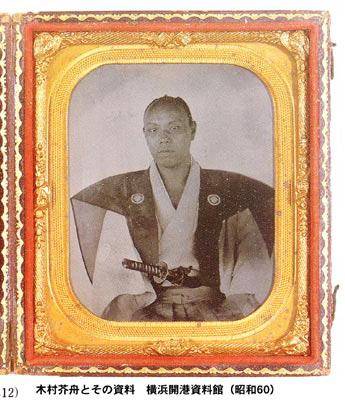

| 30 藤沢志摩守写真 藤沢次謙 (つぐよし)のこと 写真茂呂さま提供 『幕末・維新の相模原 〜村の殿様 旗本藤澤次謙と村人たち〜』 (相模原市立博物館、平成12年) |

31 藤沢志摩守写真 藤沢次謙 (つぐよし)のこと 写真茂呂さま提供 『幕末・維新の相模原 〜村の殿様 旗本藤澤次謙と村人たち〜』 (相模原市立博物館、平成12年) |

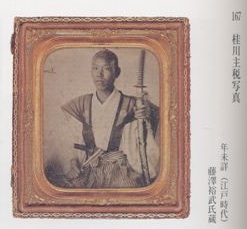

32 桂川主税写真 藤沢次謙 (つぐよし)のこと 写真茂呂さま提供 『幕末・維新の相模原 〜村の殿様 旗本藤澤次謙と村人たち〜』 (相模原市立博物館、平成12年) 桂川主税写真のケース及び被写スタイルは、木村喜毅の写真とそっくりです。なぜか? 木村と藤沢は義理の兄弟でもあり友人でもあることに大きなヒントがあるとHP子は考える。 |

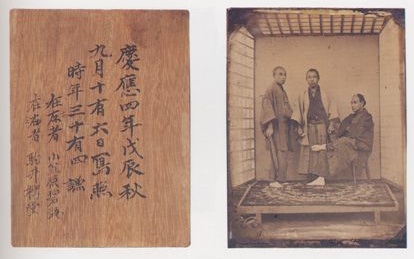

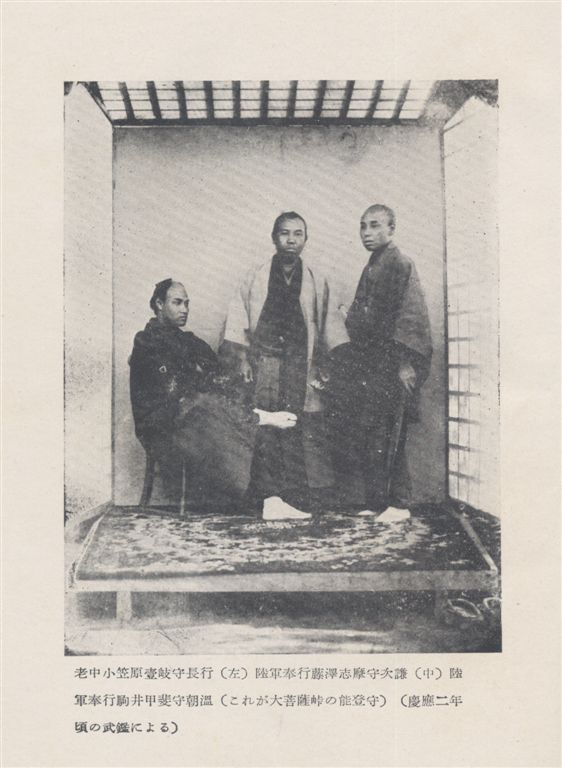

33 慶応四年秋 藤沢次謙 (つぐよし)・小笠原碧海・駒井樗堂の三人 藤沢明子氏蔵 碧海は、小笠原長功(刑部・碧海・伊勢守)元1.7-慶1.11目付 慶3.1-慶4.2大坂町奉行。 当コラムshige_list27で、森重先生が根拠とする資料です。 写真提供 同左 |

|

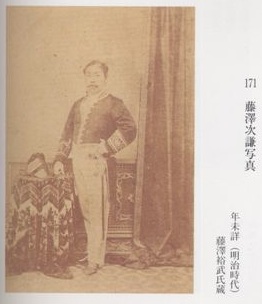

| 34 藤沢次謙 (つぐよし)明治時代 写真茂呂さま提供 『幕末・維新の相模原 〜村の殿様 旗本藤澤次謙と村人たち〜』 (相模原市立博物館、平成12年) |

|

藤沢志摩守次謙 と木村喜毅(芥舟)は、同時代に生きた軍人である。 藤沢の実兄桂川国興(甫周)は 当時漢方しか許されなかった御典医で、唯一蘭法医学を許された人物。次謙はその末弟。 木村喜毅(芥舟)の実姉久邇(くに)は 桂川国興(甫周)に嫁いでいる。 ということで、木村桂川両家は極めて親しい親戚関係にあった。交流の記述が木村喜毅日記の随所に見られる。 藤沢志摩守次謙の実家、すなわち桂川国興(甫周)の屋敷は現在の東京都中央区築地にあり、電通テックのビル付近である。元治元年三月の火事で焼けたが、早くも七月に新居を再建している。 そう言えば昔「久邇」という料亭が近所にあった。昼の鰆西京焼き魚定食がうまかった。 |

||

| ©keratutuki |

|