Top

Top |

| テーマ 島緞通市松模様敷物の写真 |

|---|

|

|

|||||

|

鍋島緞通市松模様敷物の写真

※ブラウザはSafri4.0推奨  |

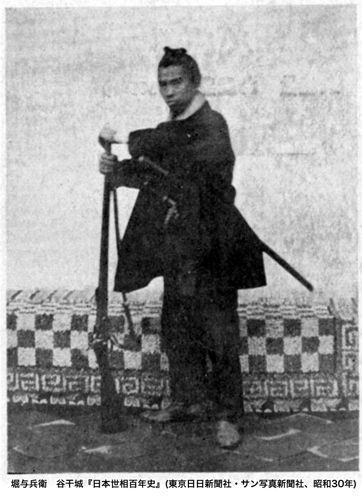

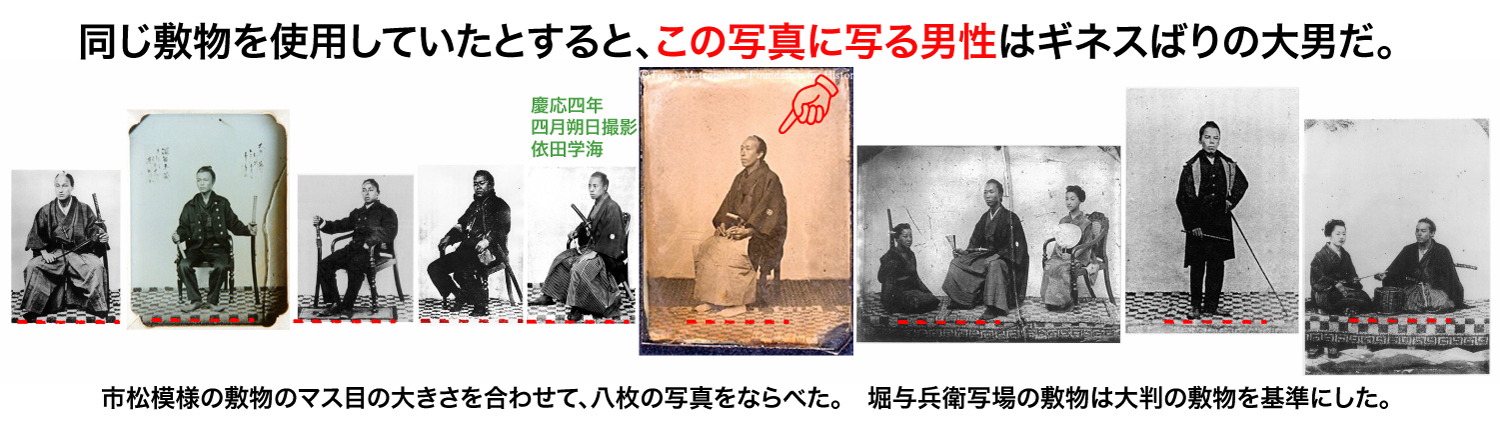

いつものことで、堀与兵衛の写場の敷物と言われている、市松模様の敷物を使用した写真を集め分類することから作業を始めます。 今回の棚卸しは、この「市松模様」の敷物を使用した写真について検証してみようと思う。 保利与兵衛が使用した市松模様の敷物は佐賀の鍋島緞通と言われるもので木綿素材の国産品であります。 唯一残る織舎吉島家のHPには、三百年の歴史を誇る鍋島緞通は、元禄時代、中国緞通の技法を基に、佐賀の地で製作が始まりました。 その珍しくも優美な趣きを時の鍋島藩三代藩主綱茂公が愛用し、藩の御用品として保護していました。とあります。 保利與兵衛の使用した小さい緞通の素材は木綿で、サイズは、茶の湯などで使われる現代のものと同じとみて、だいたい95cm×191cm×12mmであったようである。 |

||||

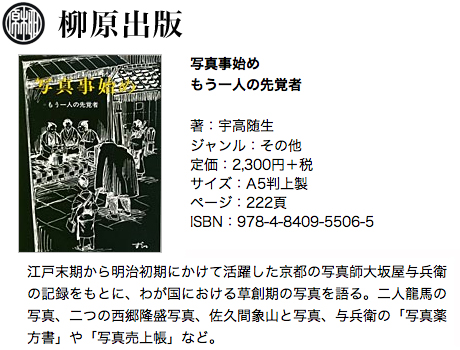

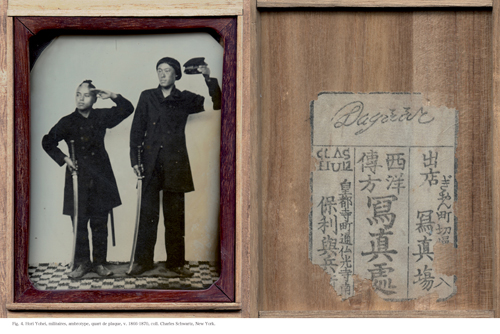

さてさて、このラベルの「英文字?」 なんて書いてあるのでしょう? HP子には読めません。 おそらくや、版画仕立てのこのラベル、デザイナーも版木の彫り師も日本人? そこで、ちょっと読みにくい英文字?入りラベルが出来上がってしまった? どなたか ご教授を。 |

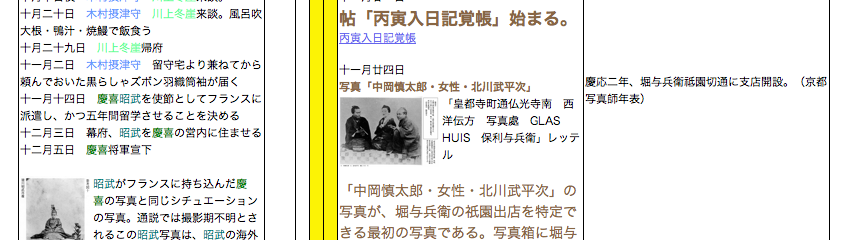

shige氏コメント 堀家の初代・大坂屋與兵衛は丸太町通堺町西入ル鍵屋町御門前(現在の丸太町通堺町西入ル御所前)で天明三年(1783)に生まれ、「大与・大坂屋與兵衛」と商号し、当時としてはまだ珍しい硝子製造業を始めて商売をしていました。 コメントの続きを読む 当HPでは、 堀光彦氏の「古写真で語る京都の論文」を軸に、堀写真館の流れをまとめてみた。 堀写真館は、 (1)與兵衛は二十六歳ごろ《嘉永五年ごろ》、寺町通仏光寺に唐物を扱う大坂屋支店を出し、ガラス工場《丸太町高倉東入ル》製造の国産「砂金玉」を販売し莫大な利益を得る。 (2)與兵衛のガラス製造事業がきっかけで、当時京都に在住の蘭学者辻礼輔と知り合う。辻礼輔はすでに写真術の「知識」を持っており、その薬学の知識と、與兵衛の板ガラス製造技術が結びついた。(時期は堀氏の論文には書かれていないので、大雑把に文久三年までのおよそ10年間のことであるとする。) (3)文久年間に入ると京都の政情は慌ただしくなり、與兵衛は一時丸太町高倉東入ルの工場の操業を停止し、活動の本拠を寺町通仏光寺に唐物を扱う大坂屋支店に移す。 (4)このような事情から、與兵衛はニュービジネス写真渡世に目を向けていく。 (5)文久三年、辻礼輔,亀谷徳次郎,堀(大阪屋)与兵衛ら写真材料の研究,紙焼写真の製造に成功する。(京都写真師年表) (6)元治元年七月の禁門の変により京都市内の大部分が焼けてしまった。丸太町高倉東入ルのガラス工場のある本店も例外ではなかった。與兵衛は、これを機にガラス製造は番頭に譲り、成果をあげつつあった写真渡世で生業をたてることにした。 (7)慶応元年三月、祇園新地の火事で祇園にあった母しなの隠居所も消失した。新たに隠居所兼写場を建て、「西洋伝方写真處 祇園町出店写真場 保利与兵衛」の看板を掲げる。(京都写真師年表には、慶応二年、堀与兵衛祗園切通に支店開設とある。) (8)幕末動乱の混沌とした京都に日本各地から人々が集まり「京都幕末狂乱バブル景気」のまっただ中、與兵衛の写真處(写場)は大人気で、連日多くの写客で賑わうことになる。(入日紀覚帳) 明治に入り、都が東京に遷都するまでその活況ぶりは続いた。 (9)後、寺町通仏光寺の向いを借り、洋風建築の本格的な写真館を建設して堀写真館の本店にした。(宇高:写真事始め) という流れだ。 HP子は、堀与兵衛という才能を芽吹かせた、亀谷・堀・堀内トリオ時代(1)〜(6)をへて、幕末のベンチャー企業家であり売れっ子スパースタジオの写真師へと姿を変えていった(7)〜(8)という立場(仮説)で、與兵衛および幕末京都写真師事情を追求していくつもりである。 堀光彦氏の「古写真で語る京都の論文」を軸に、堀写真館の流れをまとめ保利与兵衛年表を制作した。本稿は順次更新する段階にありますのでその辺を斟酌よろしく。

保利與兵衛年表 |

||||

|

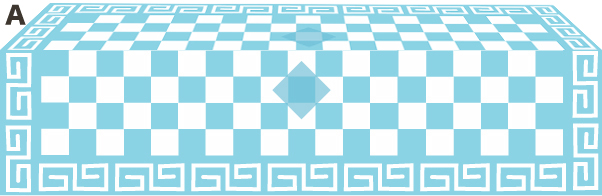

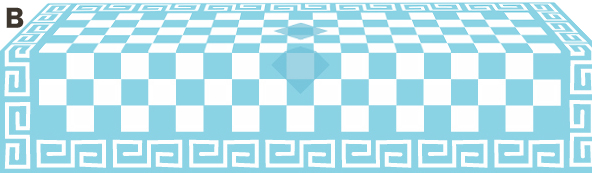

この小さい方の市松模様の敷物にもA面B面使いがある。 4人と1人と谷万太郎はA面をカメラ正面に、  3人や萩原縫や山中敬造や中岡慎太郎のシリーズはB面をカメラ正面に使っている。  |

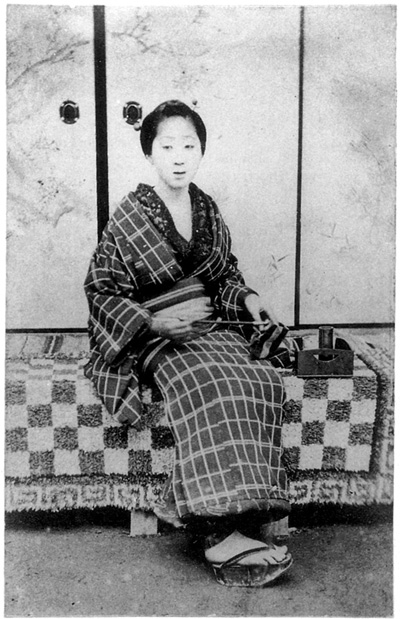

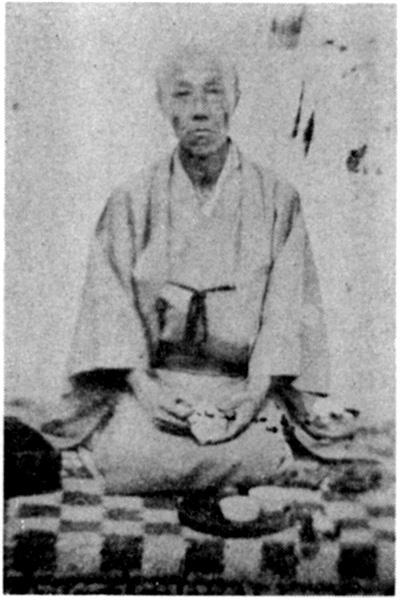

縞の敷物が似ている。 尼妙達 与兵衛の母

尼妙達 与兵衛の母慶応二年三月三日 尼妙達 七十八才 当時新進の写真師堀与兵衛の母親肖像写真。 縦90ミリ横70ミリガラス湿板桐箱入り「保利」与兵衛のラベル 縞の敷物が似ている。しかし、座布団下の緞子の敷物は、知恩院門前堀内前期(写真師は亀谷徳次郎)のものである。したがってこの写真の撮影に関しては、保利ラベルがあるにしても、堀与兵衛と堀内信重と亀谷徳次郎との関係に注目するのが妥当である。 |

||||

|

グループA:仮設縁側に松竹梅の絵の4枚襖、小型の市松模様敷物、縞の敷物

|

|||||

この写場は、京町屋の奥座敷の縁側に、「仮設の縁側」を付け足して、普段は外戸の敷居としているところに、松竹梅の絵模様の襖を据えた作りのようだ。「仮設縁側」を支える支柱(厚さ2、3センチほどの板)が建築的にあり得ない所に設置されていることや、それを支える礎石すら置いてないこと、さらに仮設縁側の下奥に建物の礎石と思われるものが微かに確認できるなどから、これがにわかに付け足されて建て込まれたものであることを知るのは簡単だ。 |

|||||

撮影年月日 不明 |

撮影年月日 不明 |

||||

撮影年月日 不明 |

撮影年月日 不明

|

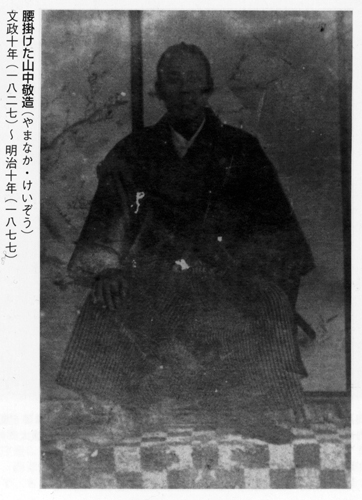

撮影年月日 不明

文政十年1827〜明治十年1877 志士・土佐藩下横目・忠勇隊々士・陸援隊々士・宮内省出仕 写客写真としては珍しいグラビア女性陣写真と同一のシチュエーション。 田中光顕 維新風雲回顧録から 山中敬造のこと ●これが、池大六(後の中山安敬)で、後に宮内省で大舎人《おおとねり》をつとめた。 ●幸いなことには、池大六が、新たに同志の一人に参加したため、彼が連絡機関となり、大橋慎三、那須盛馬、井原応輔、それに私と池とが入って、都合五人のものが、脱走を企てたわけである。 ●この危険を冒して、私どもが脱走をしたのは、元治元年八月十四日の真夜中。 |

撮影年月日 慶応三年五月二十五日以前  http://bakusiken.cool.ne.jp/siseki/kyoto/soukokuzi.htmlより 医者。曲直瀬を斬殺したのは御陵衛士の富山弥兵術であるという。京都向日神社神主・六入部雅香の次男(長男?)として生まれ、代々朝廷の医官で加賀藩の嘱託医を務める曲直獺家の養子となり家督を継ぐ。 慶応年間、大型船を購入して諸国と物産交易を行い勤王活動の資金にしようと、紀州出身の陸奥陽之助、対馬出身の島正作らと船舶購入の準備をすすめてい た。京にいた時より島にたびたび金の無心をしていた富山が大坂へ下り、道策の寓居を訪れいろいろ無礼な挙動をするため、外へ誘い出したところ、難波新地で 富山はいきなり背後から斬りかかり道策を殺害した。慶応3年5月24日夜九つ時であったという。享年31歳。 墓石には贈正五位 曲直瀬 亨徳院道策法橋墓 と刻まれ、没年月日は慶応3年5月25日となっている。 |

||

4人と1人の場合 四人の写真の左端の女性と一人の写真の女性は同じ人だ。この二枚の撮影順を推理するのもおもしろい。 |

|||||

|

グループB:中岡慎太郎の写真、白い壁もしくは布バック、足つき平台、市松模様敷物、縞の敷物

|

|||||

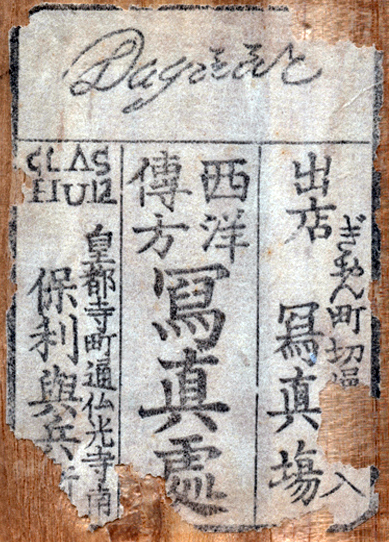

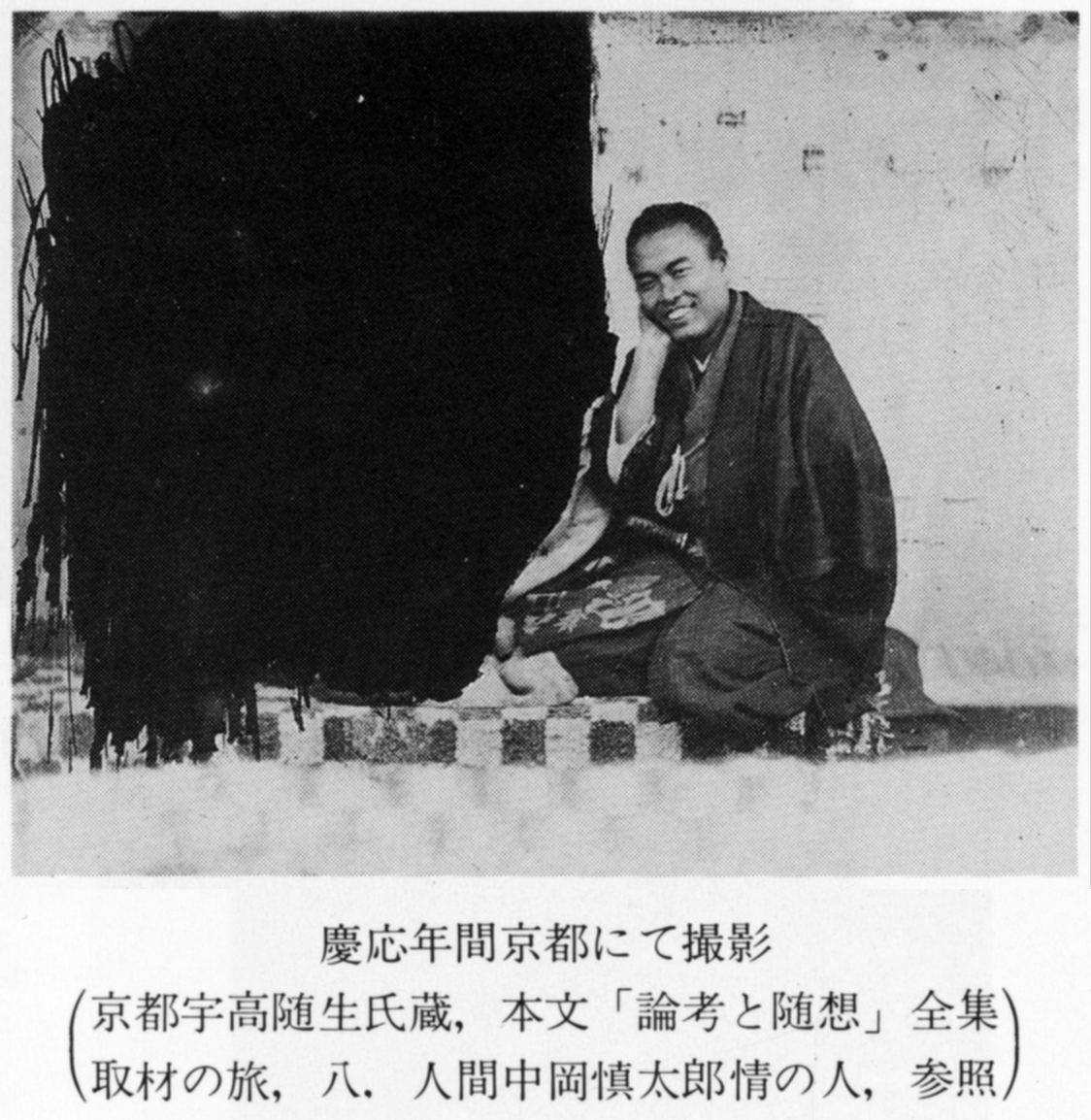

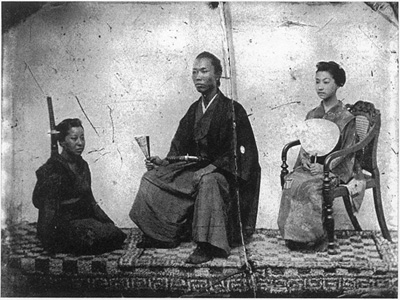

撮影年月日 丙寅霜月 (ぎおん) 中岡慎太郎全集 詩書 九 題写真 に 題寫真 天地失和氣者風雨不順。人間失和氣闘争不止。 方今之勢人之所知也。傳云、極中和天地位萬物育。 所以有此圖也。 丙寅霜月 鴨塢(かふう)道人 「坂本中岡両氏遺墨紀念帳」所収。京都祇園料亭に義兄北川武平次信従を招待した際、大坂屋与兵衛撮影の写真箱蓋に認められたもの(巻頭写真参照)。「行行筆記一」慶応二年十一月二十四日の項、「朝、武平次氏面会、此日帰邸」とある。出典は「中庸」に拠る。とある。 中岡慎太郎自身が書き残した詩文である。文章の中には撮影場所を特定する記述は無い。 ところが、中岡慎太郎全集論考「中岡慎太郎全集」取材の旅 宮地佐一郎 八,人間中岡慎太郎(三)情の人 には、 『・・・この男は次姉の夫北川武平次と伝えられている。二人とも無腰である。写真の裏箱には次の『題目」が書いてある。 「天地和気を失せば風雨は順ならず。人間和気を失せば闘争止まず。/ 方今人の知る所也。伝へて云ふ、中和極まり天地焉《ここ》に位す。万物ここに育つ。/ 以て此の図有る所以なり。 丙寅(慶応二年)霜月 鴨塢道人。大坂屋与兵衛撮影」』と引用している。 題寫真を所収した「坂本中岡両氏遺墨紀念帳」と同様のことが、写真の題として書かれているのだが、宮地佐一郎の記述には遺墨を所収している所にはない「大坂屋与兵衛撮影」があるのはなぜだろう。HP子は本物を見たことがないから気軽に言うが、中岡慎太郎が「大坂屋与兵衛撮影」と書くのを忘れたから、宮地さんが親切にもそれを書き加えたのだろうか。 |

|||||

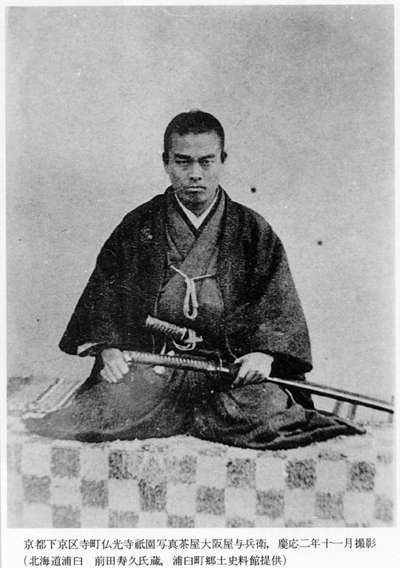

撮影年月日 丙寅霜月 中岡慎太郎 京都宇高随生氏所蔵写真 これも、市松模様敷物から、堀与兵衛である。  |

撮影年月日 丙寅霜月 中岡慎太郎 中岡(金ヘンに圭)子刀自原蔵 「慶応二年十一月二十四日、京都寺町仏光寺、大坂屋与兵衛撮影」 いま一つの一人写しも慶応二年十一月二十四日の自記があり、・・・(宇高随生)、義兄北川武平次との三人写しのものには、一詩を賦している。・・・(宇高随生) shige先生によれば、「敷物の模様と、写真の上蓋裏にの堀与兵衛の「ぎおん支店」のラベルが貼られていることから、堀与兵衛の「ぎおん支店」で、撮影されたことが断定できます。」とのことです。 またさらに、shige先生は、中岡慎太郎の肖像写真には、写真の桐箱の上蓋裏に、中岡慎太郎の以下の墨書きもあります。 《北川写真「題写眞」と完全同文のため省略》 このことから、この写真が慶応二年十一月に撮影されたことが判ります。《中略》 また、この中岡慎太郎の肖像写真現物は、北海道浦臼の前田寿子氏所蔵の写真で、もしかしたら現在は浦臼町郷土史料館が委託あるいは寄贈で管理しているようです。 shige先生のお調べから、この写真の写真師は、箱に直接書かれた内容と、写真箱に貼られた堀与兵衛の写場ラベルおよび市松模様敷物から、堀与兵衛であると分類できる。 だが、なんと、2つの題写真墨書の文言は一枚目の北川たちとのスリーショット写真とほぼ同じだ。これはどういうことだろうか。 中岡は、自らの写真に、現在の心境を伝える詩をそえて、二十九日付けの手紙(兄中岡源平、同初太郎あて手紙)と共に、「シャキッとしたポーズ」の写真を、故郷の中岡家へ送り届けることを、北川に頼んだのだろう。 「シャキッとしたポーズ」の一枚目と、「おねえちゃんといっしょ」の三人写真は、全く雰囲気が違う写真・・・つまり、中岡の「題写真」の一文は、本来は、この「シャキッとしたポーズ」写真に添えられたもので、それを見た北川が、「ぼくにも」と、自分の写っている方にもせがんで書いてもらった・・・なんてことをHP子は想像する。 |

||||

| 中岡慎太郎の写真が保利(大坂屋・堀)与兵衛による写真であることの証明法 | |||||

shige先生の説 |

|||||

それでは、この題付き写真《義兄北川氏と女性とのスリーショット》が撮影された時期と場所と写真師について改めて見てみよう。

|

|||||

|

グループC:市松模様敷物、派手ガラ敷物、足つき平台、白い壁もしくは布バック、石敷

|

|||||

撮影年月日 不明

谷干城 足下は石敷きのように見える。 谷 干城(Wikipedia) 谷 干城(たに たてき、天保8年2月12日(1837年3月18日) - 明治44年(1911年)5月13日)は、幕末から明治にかけて活躍した、土佐藩士、軍人、政治家。名は申太郎、守部。号は隈山。第2代学習院院長。官位は陸軍中将正二位勲一等子爵。 |

撮影年月日 不明

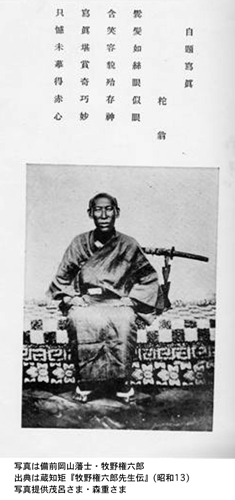

備前岡山藩の怪人 牧野権六郎「牧野権六郎先生伝」より 床が石敷き。市松の敷物の下にど派手な別の敷物を敷いているのは、谷干城と同じだが、重ね具合は異なる。 |

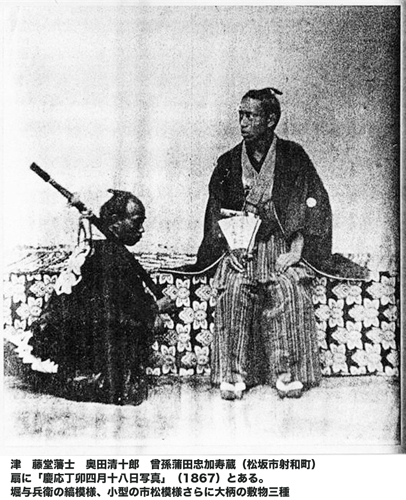

撮影年月日 慶応丁卯四月十八日 津 藤堂藩士 奥田清十郎 扇に慶応丁卯《三年》四月十八日写真と書かれている。 谷干城、牧野写真にわずかに見える大柄模様の敷物が全面に出ている。さらに、縞と小型の市松模様の敷物が上面に敷かれている。 入日紀覚帳には 十八日 一、金三両三分 十人 |

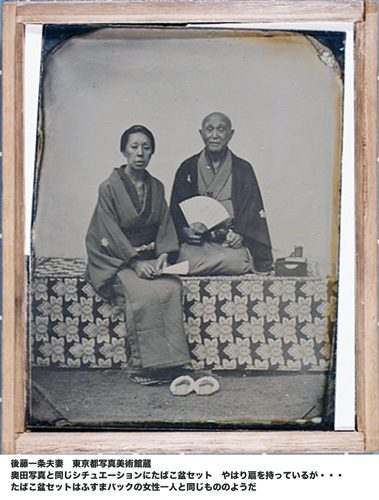

撮影年月日 不明 後藤一乗夫妻

後藤一乗夫妻東京都写真美術館蔵 奥田写真と同じシチュエーションにたばこ盆セット。たばこ盆セットは、ふすまバックの女性一人で使われているものと同じようだ。 |

||

|

グループD:市松模様敷物、足つき平台、白い壁もしくは布バック、(石敷)、ベタお座りスタイル

|

|||||

撮影年月日 不明

敷物は大型、石敷き 小さい市松模様の敷物のマス目は、横19個縦8個の周りに中華風の大きめの縁模様が取り巻いている。  HP子は、写真に写っているマス目の数を数え、サイズの大小をとりあえず区別している。 また、マス目の大きさは、小型敷物と小型敷物では異なるようだ。 |

撮影年月日 不明

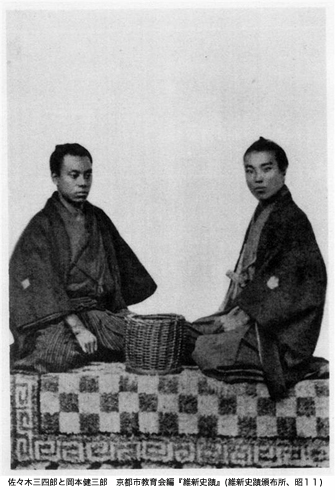

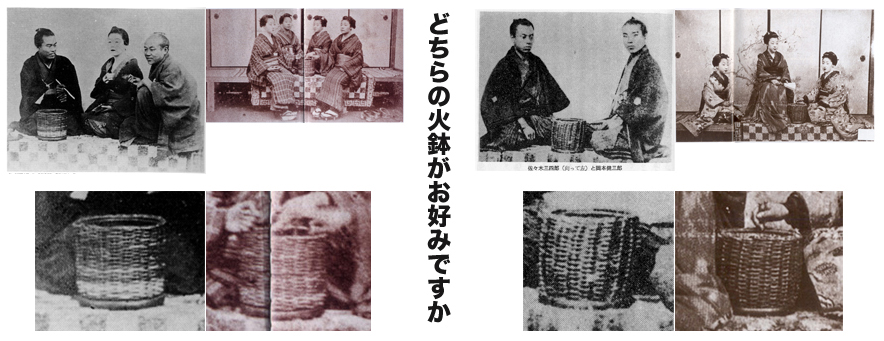

佐々木高行(三四郎) (Wikipedia) 佐々木 高行(ささき たかゆき、文政13年10月12日(1830年11月26日) - 明治43年(1910年)3月2日)は、江戸時代末の武士・土佐藩士、明治時代の政府高官の中でも保守派を代表する一人である。土佐三伯の一人(他に板垣退助・後藤象二郎)。 岡本健三郎(土佐藩士)より 天保13年(1842)10月13日〜明治18年(1885)12月26日 軽格に属し下横目を勤務、坂本竜馬と親しみ、慶応3年10月越前福井に同行して三岡八郎(由利公正)に会見した。維新後は大阪府に勤め土木頭・冶河司となり、のち太政官権判事から大蔵大丞に昇進、明治5年には博覧会用務をもってオーストリアに出張、翌年征韓論で辞職。 10年西南戦争では、立志社挙兵計画に参画して禁獄2年の刑を受けた。晩年実業界に投じ、日本郵船会社の重役となる。年44没。 |

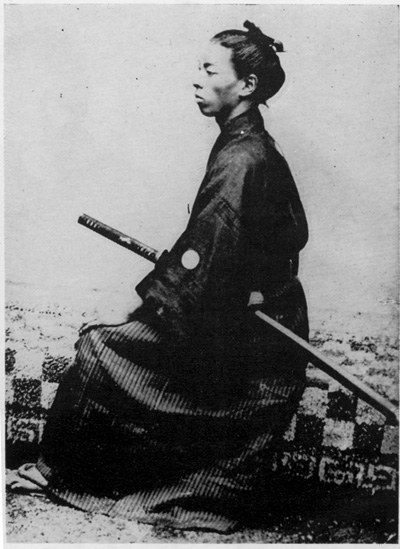

撮影年月日 京都時代は慶応二年四月以前 谷万太郎(Wikipedia) 谷 万太郎(たに まんたろう、1835年(天保6年) - 1886年(明治19年)6月30日)は、新選組平隊士・大坂屯所隊長である。槍術が得意であった。兄は谷三十郎、弟は谷周平。谷3兄弟の次男である。 備中松山藩士であったが不祥事を起こし、大坂で医師の岩田文硯の食客となり、文硯の娘スエを娶って道場を開く。 この道場での弟子に阿部十郎がいる。 1863年頃、新選組に入隊したが、大坂に残って大坂屯所隊長となった。 池田屋事件でも槍を持って突入し、三兄弟ではもっとも多い報奨金を賜り、大坂で起こったぜんざい屋事件では兄・三十郎と阿部十郎らとともに石蔵屋を包囲し、大利鼎吉を討った。 慶応2(1866)年四月朔日、兄・三十郎が死亡した後に新選組を離脱する。 明治時代には大坂の釣鐘町で道場経営をしていた。 晩年に妻の岩田スエと離婚し、一人息子の弁太郎を岩田家に預ける。 明治19年、死亡。享年51。 岩田弁太郎が建てた墓が本伝寺にある。 |

|||

撮影年月日 慶応四年三月

土佐 田中光顕(顕助) 佐川町立青山文庫所蔵品 1868年(慶応4年)3月京都にて撮影されたもの。 田中顕助「丁卯日記」より・・・ 慶応三年六月朔日京都雨。石川清之介(中岡慎太郎)を錦小路の旅偶に訪ふ。 ・・・二十一日天保山沖出帆長州へ。 ・・・ 慶応三年八月六日下関を発つ。 十四日七ッ頃大坂薩摩邸近くの旅亭に著、小休止の後淀舟に乗じて十五日朝伏見。四ッ頃入京。錦小路にて薩摩の有馬・谷川の二氏と別れ鍵屋にいたり、金吹楼に一休し、清岡半四郎旅宿で長話。夕方三条橋西にて那須盛馬に逢う。共に池庄亭にて一勺、東山曙楼に至り夜に入り月を賞し満勺。終に川西浮亭に一泊。十六日朝片岡とともに十津川亭に来たり中井庄五郎にあう。また石川清之介に逢う。共に北白川の邸に来たりて橋本鉄猪(陸援隊士大橋慎三)に逢う。十七日石川と共に二本松(薩摩邸)に行き品川と逢う。此の日大雨で一泊。・・・ |

撮影年月日 明治二年 加賀大聖寺藩家老生駒一彦 明治二年 大聖寺藩小参事 父は 生駒源五兵衛矩方 母は 前田主計の女 代々大聖寺藩の家老家 備前岡山藩の怪人 牧野権六郎の写真と同じ刀掛けを使用。 となりの、田中光顕と同様のポーズ。ただし手元に「和本」を開いている? |

撮影年月日 不明

鹿野安兵衛 京都土佐藩邸出入りの書肆(本屋さん)「菊屋」山口太右衛門の伜菊屋峰吉の伯父で後に養父となった人。勤王派の志士と青蓮院宮(中川宮)や禁裏方への連絡役。京都先斗町下樵木町二丁目の路地に住み、中山大納言の庇護を受け、茶の湯和歌に通じた文人。三人の魅力的な娘があり、三人は勤王芸者としてならした。ちく・とく・ろくといった。(このへんは別の機会に・・) |

撮影年月日 慶応四年四月-七月

古河藩 家老 小杉監物 慶応四年四月入京した古河藩藩主土井利与は明治天皇に拝謁勤王の誓約をする。これに従い小杉は入京。七月に古河に戻る。小杉は翌明治二年四月古河にて後61才で没する。キャプションねた処 |

||

|

グループE:市松模様敷物、(足つき平台)、白い壁もしくは布バック、(石敷)、スタンディング・スタイル

|

|||||

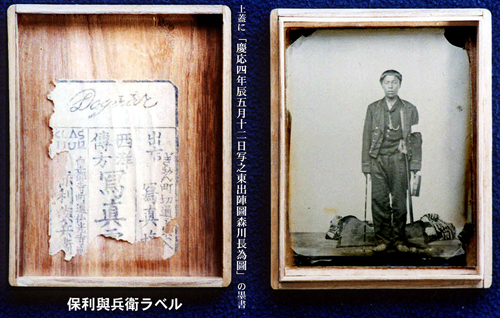

慶応四年五月十二日 (ぎおん) 森川長為図 慶応四年五月十二日写之 BOX蓋裏に堀与兵衛ラベルが添付されている。 堀与兵衛の「入日紀覚書」慶応四年五月十二日に、「一、金六両二朱 十七人」とある。 |

撮影年月日不明 (ぎおん) |

||||

撮影年月日 不明

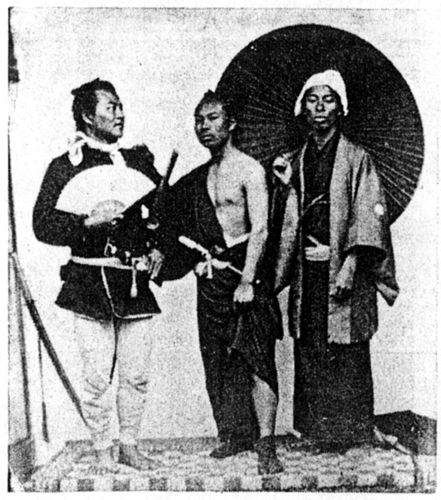

陸援隊士、左より片岡源馬、大橋慎三(橋本鉄猪)、田中顕助。(高知市川田惣一氏蔵) 田中顕助は中岡より五歳若い。元治元年大橋慎三らと脱藩長州に走る。慶応三年八月中岡の陸援隊に加入、中岡亡き後隊長に変わり紀州高野山での鷲尾侍従倒幕挙兵に組する。 |

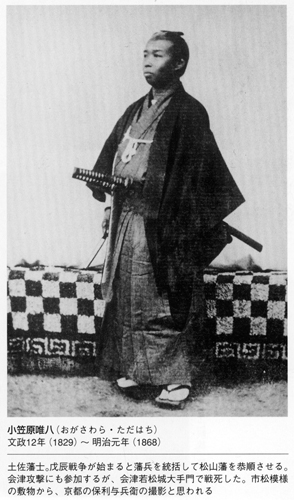

撮影年月日 慶応四年夏以前 土佐藩士 小笠原唯八

土佐藩士 小笠原唯八会津若松で戦死(八月二十五日)。 |

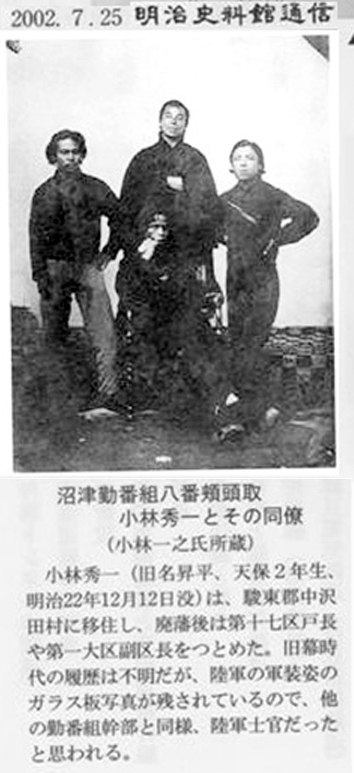

撮影年月日 不明 沼津明治史料館通信にある

沼津明治史料館通信にある小林秀一 (小林一之氏蔵) 幕末期の沼津藩藩主水野忠誠は、若くして養子に入り家督を相続し、慶応二年三月には老中となり、いろいろあって、第二次征長の総大将になる。その準備のさなか(七月)沼津で急死したという。 小林写真の椅子はいわゆる慶喜椅子ですね。 |

|||

撮影年月日 不明

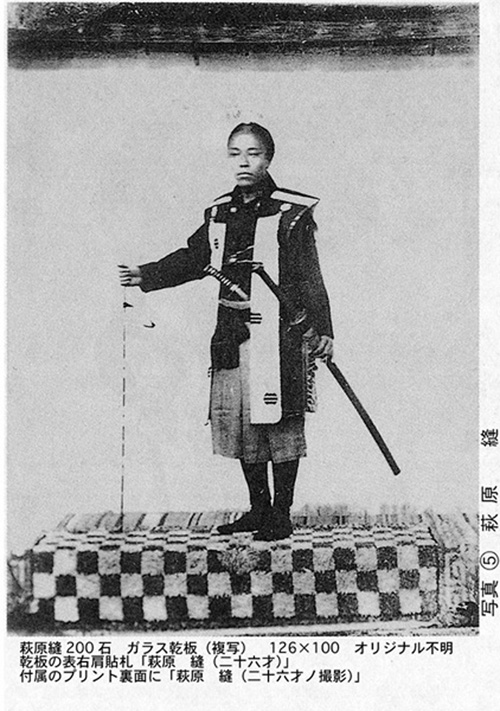

福井藩士 萩原縫200石 複写のガラス乾板 オリジナル不明 |

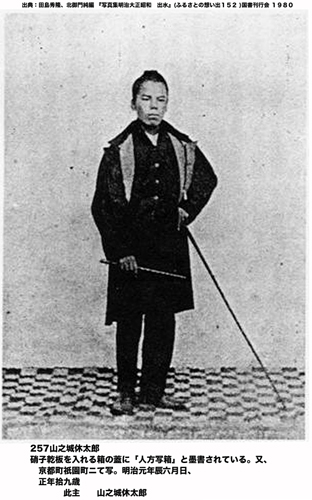

明治元年六月京都町祇園町ニて写 257 山之城休太郎

257 山之城休太郎硝子乾板を入れる箱の蓋に「人方写箱」と墨書されている。又、 京都町祇園町ニて写。明治元年辰六月日、 正年拾九歳 此主 山之城休太郎 とある。 元治元年(1864)年、京都御所の守衛に任じていた薩摩部隊に今釜出身の山之城幸吉(休介から改名)なる人がいるが、この人であろうか。 以上が 出典:田島秀隆、北御門純編 『写真集明治大正昭和 出水』(ふるさとの想い出152 )国書刊行会 1980 のキャプション |

||||

|

グループF:市松模様敷物、(足つき平台)、白い壁もしくは布バック、(石敷)、床几にお座り

|

|||||

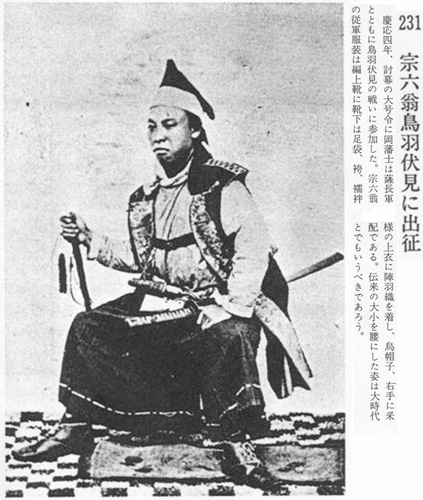

撮影年月日 不明

岡藩士 宗六翁(そうりくおう) 安政2年(1855)、 慶順(けいじゅん)川(竹田市)に教諭所が設立されて 広徳(こうとく)舎 と命名された。 広徳舎の講師には、京都 明倫(めいりん)舎から講師の称号を授与された藩士の 鴨宮右衛門(かもみやうえもん) 宗六翁(そうりくおう) 阿南与平次 佐藤 龍次(たつぐ) 後藤 友三郎(ともさぶろう) らが任命されている。 広徳舎は庶民向け郷校とされている(吉川弘文館『国史大辞典』)。 |

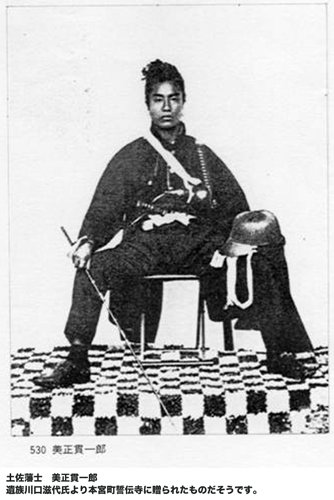

撮影年月日 慶応四年七月以前 美正貫一郎

美正貫一郎美正貫一郎(1844〜1868)は、高知藩出身で、戊辰戦争の際、断金隊を組織し、各地に転戦した。 美正貫一郎は断金隊を預かったものの、医者の息子という出自のせいで土佐藩本隊の兵士達に冷遇され、7月27日、阿武隈川の渡河戦で、鉢巻に日の丸の旗を立てて濁流に飛び込み、東軍の集中射撃を受けて自殺的最期を遂げた(25才)。 美正貫一郎肖像写真は、遺族川口滋代氏より本宮町誓伝寺に贈られたもの。 いただき処教育福島さま博物館だより |

撮影年月日 明治元年 足利藩士 相場朋厚他

足利藩士 相場朋厚他明治元年〜  相場朋厚は、明治元年足利学校の保存許可のための陳情で、数ヶ月京都に滞在したとのことです。幸いにして努力は叶いましたが、資金は自分たちで集めなければならず、その方面でも献身的に尽くしたということです。 相場朋厚は、明治元年足利学校の保存許可のための陳情で、数ヶ月京都に滞在したとのことです。幸いにして努力は叶いましたが、資金は自分たちで集めなければならず、その方面でも献身的に尽くしたということです。HP子はこれらの写真はその長旅の土産に撮られたモノと考えます。 |

撮影年月日 不明

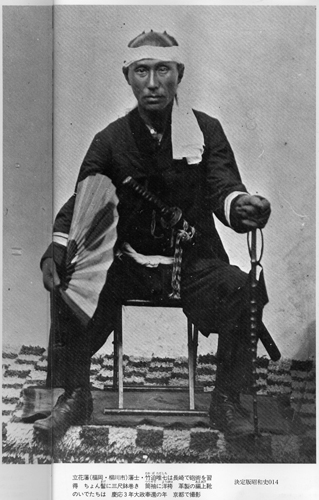

立花藩(福岡柳川)藩士 竹迫唯七 たかばただしち 長崎で砲術を習得した。 幕末の立花藩 慶応3年(1867年)の12月、王政復古の大号令が発せられた。柳川藩もまた騒然となり、混乱したが、翌年の明治元年(1868年)2月5日に、家老立花壱岐は再び藩政の全権一任を受け、峻烈な藩政改革を断行した。従来の兵制を撤廃し、新しい西洋式兵制を導入して、精鋭で編成された「英隊」や「変隊」を奥羽に派遣した。 |

||

撮影年月日 不明

伊予西條藩士妻木元成です。 出典:国書刊行会『写真集明治大正昭和 土岐』(ふるさとの想い出) 1980.12 |

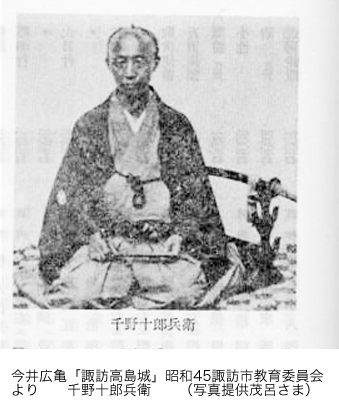

撮影年月日 不明 諏訪高島藩三之丸家家老千野修弼32才と供平林富之進22才 |

撮影年月日 不明 諏訪高島藩千野十郎兵衛 小道具の刀掛けは谷万太郎の小道具と同じだ。 |

|||

|

グループ G:市松模様敷物、(足つき平台)、白い壁もしくは布バック、(石敷)、慶喜洋装立肖像写真の椅子

|

|||||

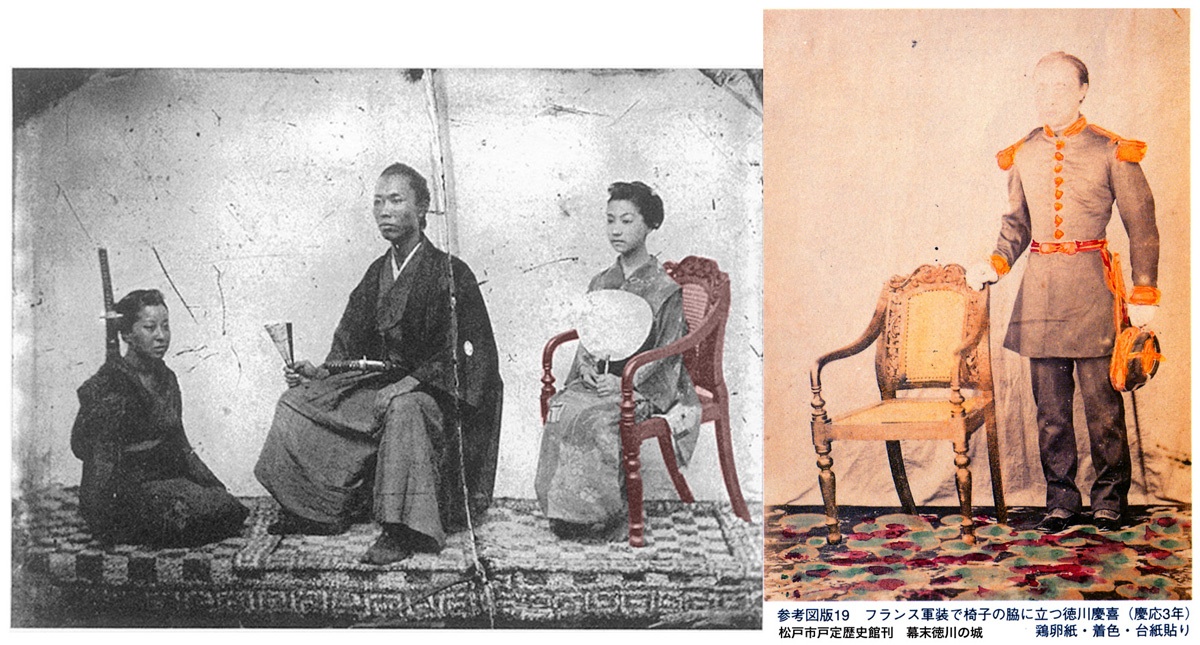

慶応二年の暮れから慶応三年の正月以降に撮影された、徳川慶喜の洋装軍服写真と、その椅子を使った堀与兵衛の写真。 この小道具である椅子の存在から、徳川慶喜の写真を撮ったのも堀与兵衛だとする意見もある。しかし、現実は、小道具が共通しているだけであって、ピラミット模様の敷物の写真の時と同じように、小道具の共通が即、写真師を特定する要因では無いことは、賢明なる読者氏においてはお解りだと思う。HP子としては、早く「新しい動かぬ証拠」をどなたかが発見してくださることを待つのみである。 |

|||||

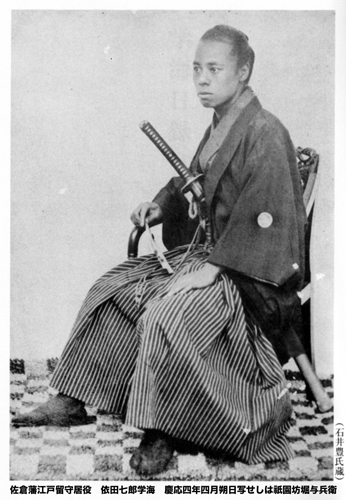

撮影年月日 慶応四年四月朔日 依田学海の写真

依田学海の写真 shige氏より 『学海日録』に掲載されている依田学海の写真も慶応年間に堀の写真館で撮影された写真です。 學海日録抜粋 《學海は依田七郎佐倉藩江戸留守居役》 慶応四年一月廿三日。 余、上坂の供奉に充らることを以て路費十一両弐分を賜はる。 一月廿九日。 昨夜、余使京の命をやめらる。 二月十八日。 京師に使すべき命をかふむる。 二月廿日。 晴。倉大夫とともに日窪の邸を発す。 ・・・ 二月晦日。 晴。・・・井口氏の旅宿は出水通智恵光院上ル処にあり。 三月廿六日。 此日、倉《倉次くらなみ亨佐倉藩重臣》大夫に従して太政官にて天機を伺奉る。帰宅後、属使兼坂某と四条におもむき、余が真を写さしむ。 小田原ノ政木・松隈、上田ノ桜井と鶴楼にのむ。 四月朔日。晴。 此日、市店、雍州府志五巻を得たり。写真局に至りて余と僕清吉が真を写さしむ。 写真局、処々にあり。余が写せしは祇園坊《坊は町の意味》にあり。堀与兵衛《保利でなく堀》といふ。客夥し。《入日紀覚帳 辰四月朔日 一、金十四両二分 卅七人 紙写共》多くは妓を携て写を請ふものあり。興がることなりき。 六月十九日。晴。 岩崎啓介来りて、余が写真すべきよしいはる。よりて、二条の辻に至りて真を写さしむ。田村右門も来りて写さしむ。写真局を出て啓介に別れ、右門とともに館山ノ松下直衛をとふてしばらく話す。 七月十六日僕清吉と猪熊坊《猪熊通りの町》にてむなぎやかせてくふ。 夜、大文字の火を遙に見る。 八月十二日《浪華行》。 春の夜の 夢としさめて 武士の 名を流したる 淀の川水 八月廿日。 早く出水通の弊寓にかへる。 九月廿九日。 雨やみて空よく晴る。祇園まちに至りて 伝真局《ママ》至り、妓三人を写す。その箱表にかく。 にしきてふ 都の春は よそならず ものいふ花の 色にぞありける 色よりも 香をこそめずれ きくの花 よしや時雨は ふりつづくとも 小。 十月五日。 発京師 十月十八日。 至東京 |

撮影年月日 不明

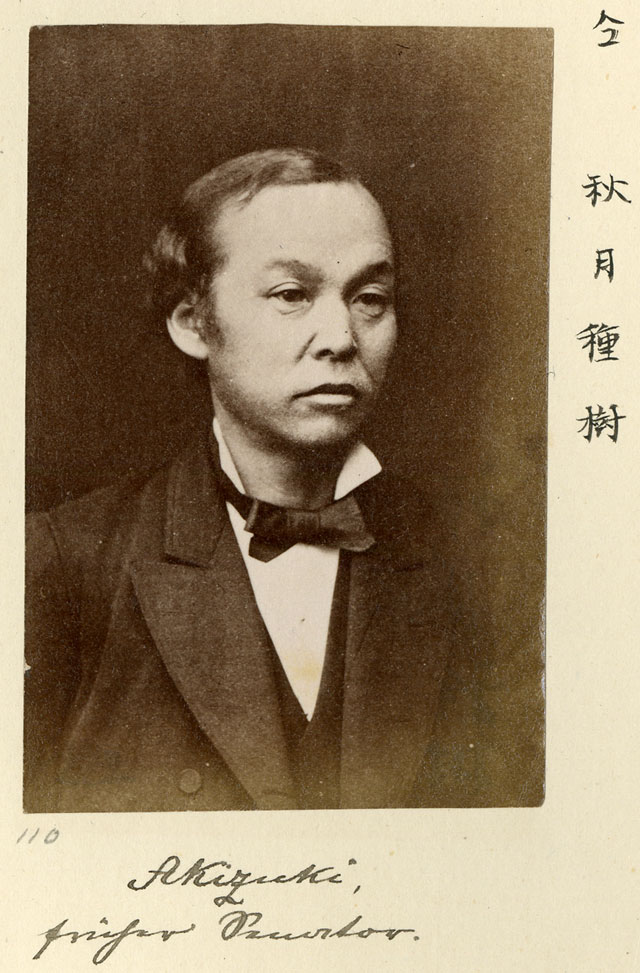

大型敷物といわゆる慶喜椅子の写真。  秋月種樹 あきづきたねたつ

秋月種樹 あきづきたねたつ1833〜1904 秋月家第11代当主。1862年に幕府学問所奉行に登用され、翌年には若年寄格を兼任。三万石弱の外様大名の出身としては異例の抜擢であった。「楽山」と号し、小笠原明山(唐津藩)・本田静山(田中藩)とともに学問界の三公子と称され、14代将軍徳川家茂の侍読(書物の講義役)、のちに明治天皇の侍読を務めた。明治2年には大学大監を命じられ、近代的な教育制度を作りあげた。公議所(明治最初期の議事機関)議長、貴族院議員。 |

||||

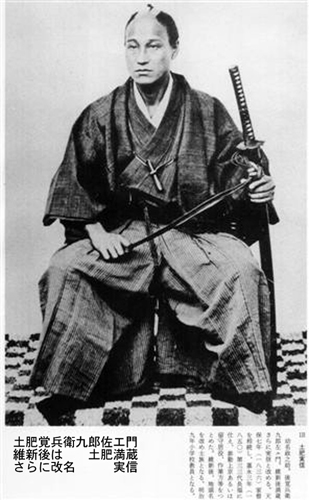

撮影年月日 不明

大型敷物といわゆる慶喜椅子の写真。 土肥覚兵衛九郎佐エ門、維新後は土肥満蔵、さらに改名し土肥実信という人物です。 《詳細については不明》 |

撮影年月日 不明

大型敷物といわゆる慶喜椅子の写真。 岩国藩 河上徹太郎の祖父 河上逸(いつ)。 京都「保利与兵衛」or「堀与兵衛」での撮影。 「芸州口に戦う・・・」(慶応二年二次長州征討時期)のキャプションに惑わされないようにご注意。 |

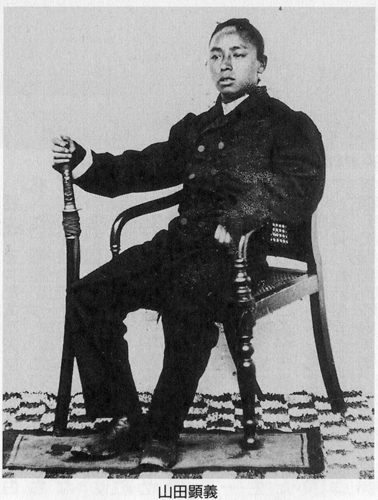

撮影年月日 不明

長州 山田顕義(Wikipedia) 山田 顕義(やまだ あきよし、1844年11月18日(天保15年10月9日) - 1892年11月11日)は、日本の武士・長州藩士、政治家、初代司法大臣、陸軍軍人。日本大学、國學院大學の学祖。通称は市之允、諱は顕孝、のち顕義と改めた。陸軍中将正二位勲一等伯爵。 |

撮影年月日 不明

多田𠮷甄像 東京都写真美術館蔵 |

||

慶応四年戊辰歳五月

渋谷平蔵 慶応四年戊辰歳五月 |

撮影年月日 不明

演出写真 |

||||

|

極めて酷似したシチュエーション:市松模様敷物、白い壁もしくは布バック、椅子

|

|||||

撮影年月日 不明

堀与兵衛か? 東京写真美術館蔵 人物不明 |

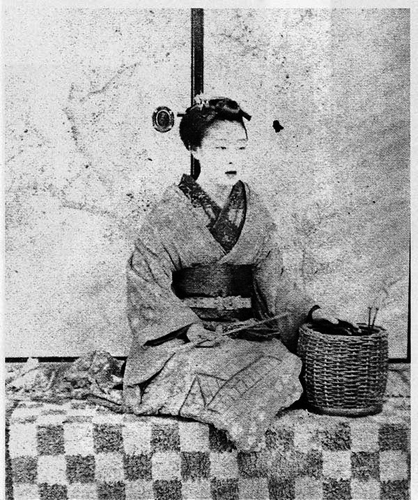

左の写真は、市松模様の絨毯タイプの敷物を使用しており、堀与兵衛の「市松模様」の敷物に酷似している。大きくは、敷物の縁のデザインが堀与兵衛写場のものとは異なる。さらに、市松の模様のひとマスが、堀与兵衛の写場のものと比して細かい。したがって、この敷物は、堀与兵衛の写場で使われているのものではない。 この細かい市松模様敷物による写真は、現状では左の一枚のみである。堀与兵衛は、市松模様の敷物を二種類使用しており、これが三番目のそれである可能性を否定しないが、堀与兵衛以外にも、市松模様の敷物を使用した写場があったとするのが、自然であると考える。  それにつけても、縁の模様はどこかで見かけた気がするHP子なのである・・・・苛・いら・イラ。 |

||||

|

市松模様の写真 コラム

|

|||||

中岡慎太郎達が写真撮影をしたのは、彼の日記から、慶応二年十一月二十四日あたりであると推測されている。西暦で、1866年12月30日である。現代の記録ではあるが、京都の12月の平均気温は7.2度、最低気温は-0.7度。1月は3.9度、最低気温-4.0度である。撮影の当日は、連日の晴天による過冷却現象でマイナスに近い気温であったと思われる。しかし、昼ごろの日溜まりにある慎太郎さんの心は、近親者の訪いもあり、とてもぬくぬくと温たかったに違いない。 |

|||||

| ©唐変木 |

|

|

|||

| 考え方 |

僕の方は一枚の古写真がいつ、誰が、どこでさつえいしたのかという、事実、真実を追究するということを目標に古写真を調べています。もちろんその過程で、いろいろな可能性について考えるのは自由ですし、大切なことだとも考えています。 |

||

| 鑑定法 | 1 | 2 | 3 |

|

そのための鑑定方法として、写真館、写場で使用されている背景、屏風、小道具、花瓶、花挿し、盆栽、煙草盆、太刀台、敷物、飾り台、腰板などは重要な要素だと考えています。 もちろんこれらの物は同じデザインのものがある可能性もありますし、移動もできるのは事実ですので、たんにこれだけで100%同じ場所で撮影されたとはいえないとも思います。 |

二つ目の鑑定方法としては、 古写真自体に書かれた墨書きなどから鑑定することですが、これも後年、別の人物が書いた可能性もありますし、本人の思い違いなども考えられますので、要注意です。 |

三つ目の鑑定方法としては、

写っている人物の行動、逸話、日記、書簡などの記録から鑑定するということになります。 写真師の方の記録があればそれも重要です。 |

|

| これらの三つのアプローチから総合的に考えて、古写真を鑑定することになります。 | |||

| ©唐変木 |

|