Top

Top |

| テーマ 堀与兵衛を中心とした、京都写真年表 |

|---|

| いつごろ | 写真と慶喜さんを中心に、世間では | 年齢 | 堀光彦さんの古写真で語る京都の論文から | その他の資料による京都写真師事情 | |||

| 1826丙戌文政九年 | 0歳 | 1826文政九年、與兵衛京都に生まれる。 祖父は岐阜の人。職業は不明。 父與兵衛は京都で生まれたと思われる。 |

|||||

| 1839己亥天保十年 | 13歳 | 1939天保十年ごろ、與兵衛13歳、父與兵衛を亡くす。以後、母しな、與兵衛と妹つねを育てる。 | 十月十四日 京都にて明石博高誕生 | ||||

| 1840庚子天保十一年 | 14歳 | このころ? 與兵衛、大坂新町の廻船問屋に奉公。 |

|||||

| 1841辛丑天保十二年 | 15歳 | このころ? 與兵衛、ガラス工場に弟子入りする。 |

|||||

| 1842 | |||||||

| 1843 | |||||||

| 1844 | |||||||

| 1845 | |||||||

| 1856 | |||||||

| 1847弘化四年 | 九月朔日 七郎麿一橋を継ぐ十二月慶喜を名のる | ||||||

| 1848戊申嘉永元年 | 1848嘉永元年、上野俊之丞、フランスのダゲールが発明した銀板写真機ダゲレオタイプをオランダ船で輸入。 | 22歳 | |||||

| 1849 | |||||||

| 1850 | |||||||

| 1851辛亥嘉永四年 | 25歳 | 大与丸太町店 ガラス工場兼店舗 | 與兵衛、ガラス工場の修業を十年勤め、京都に帰り、丸太町高倉東入ル境町御門前にガラス渡世の看板「大与」をかかげる。 |

||||

| 1852壬子嘉永五年 | 26歳 | 寺町仏光寺出店 唐物雑貨商 | 1852寛永五年ごろ、與兵衛26歳、寺町仏光寺下ル西側に出店を開き、唐物雑貨商を営む。そこで與兵衛のガラス工場製造の国産「砂金玉」を販売し莫大な利益を得る。 |

||||

| 1853癸丑嘉永六年 | 六月三日 米艦隊浦賀来航 | 1853-1861この間 與兵衛、当時京都に在住した蘭学者辻礼輔と知り合う。礼輔より、化学実験用のガラス器の受注をうける。 辻礼輔はすでに写真術の「知識」を持っており、その薬学の知識と、與兵衛の板ガラス製造技術が結びついた。 **與兵衛は、礼輔を介して、明石博高(ひろあきら 23歳)主宰の「煉真舎」に参加を乞い、その仲間に加わる。(**慶応二年説あり。) 與兵衛は、写真化学に興味をもち写真術の研究を始める。 |

|||||

| 1854甲寅安政元年 | 一月十六日 ペリー艦隊再来日江戸湾に迫る

三月三日 日米和親条約が調印 |

||||||

| 1855乙卯安政二年 | 十月二日夜四時過地震 | ||||||

| 1856丙辰安政三年 | |||||||

| 1857丁巳安政四年 | 松本良順 閏五月十八日 長崎伝習之御用を命じられ長崎に赴く。 | ||||||

| 1858戊午安政五年 | 九月 安政の大獄始まる | ||||||

| 1859己未安政六年 | |||||||

| 1860庚申万延元年 | 三月三日 桜田門外の変 九月 慶喜謹慎解除 |

||||||

| 1861辛酉文久元年 | |||||||

| 1862壬戌文久二年 | 36歳 | ||||||

| 七月八日 慶喜一橋再相続 | |||||||

| 秋 松本良順長崎から江戸に帰る 九月 松本良順医学所頭取助に |

|||||||

| この年 | 文久二年 亀谷徳次郎 京都に上り、御所写真師となる、ついで、知恩院内に写真業を開く『日本写真史年表』 | 文久年間 明石博高、辻礼輔の指導のもと写真の研究を始める。 | |||||

| 1863癸亥文久三年 |

一月五日 慶喜入京旅館東本願寺 一月十日 慶喜御所に参内し、始めて孝明天皇に謁見する 二月廿二日 浪士組入京 三月四日 将軍家茂入京 松本良順入京 |

37歳 | |||||

| 四月廿二日 慶喜帰府のため京都を発つ 六月九日 家茂離京 十三日大坂より海路 十六日浜御殿着 松本良順帰府 |

|||||||

| 八月十九日 七卿落ち 九月十八日 芹沢鴨殺害さる |

|||||||

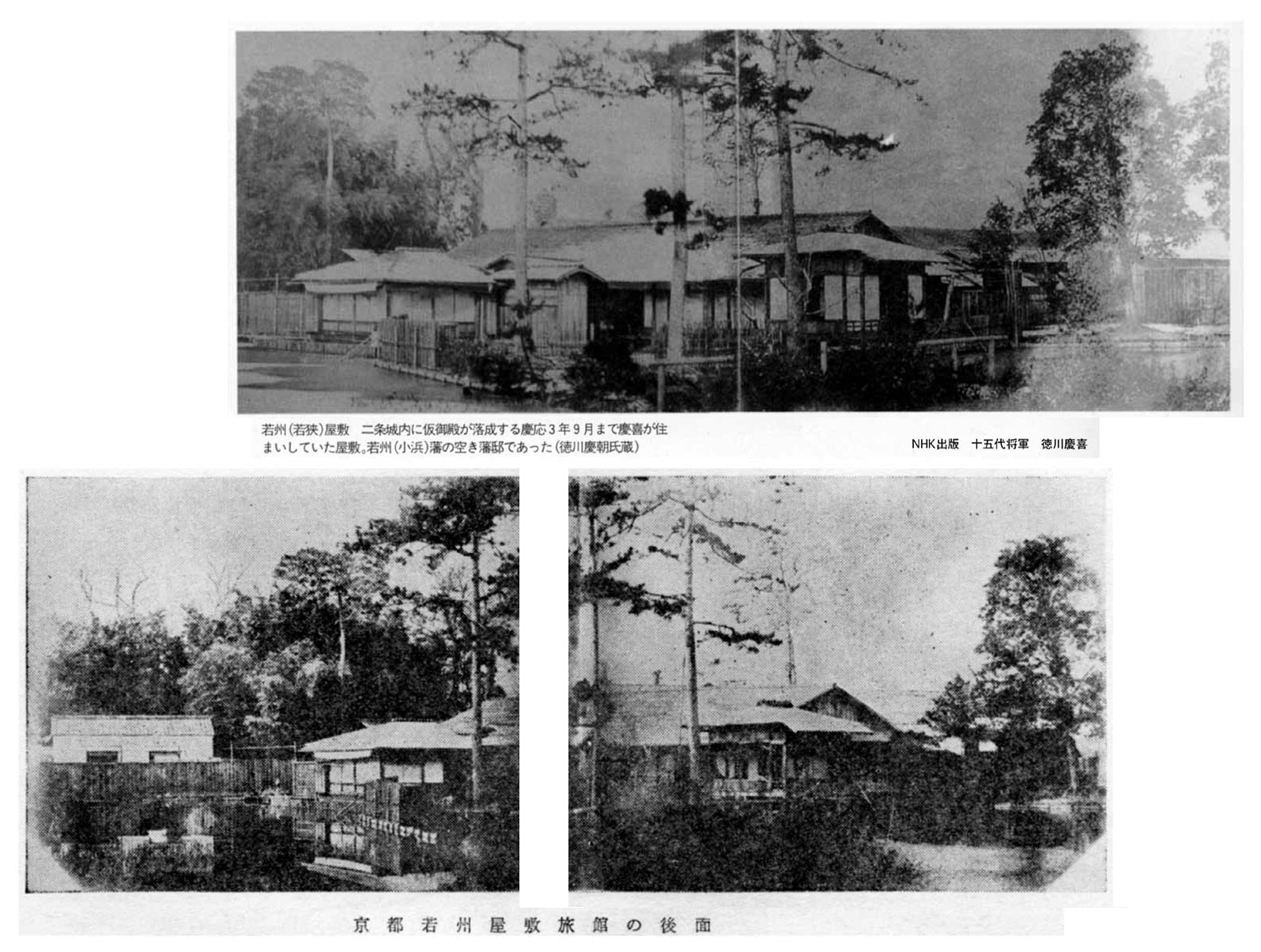

| 十一月 慶喜入京 十二月廿一日 慶喜京都小浜藩邸(若州屋敷)を宿所とする(慶応三年九月廿一日まで) 十二月廿七日 家茂幕府艦翔鶴丸で江戸を出発し海路上京の途に就く 十二月三十日 慶喜朝廷より参豫を命じられる |

|||||||

| この年 | 1862文久三年 與兵衛、紙写真製造にも成功。 |

文久三年、 辻礼輔,亀谷徳次郎,堀(大阪屋)与兵衛ら写真材料の研究,紙焼写真の製造に成功する。(京都写真師年表) |

|||||

| 1864甲子元治元年 | 一月十五日 家茂入京 一月廿三日 松本良順 春嶽に従い慶喜の治療のため品川を出立。 一月廿八日 昭武12歳入京 本圀寺勢は約三百名となる。 二月四日 松本良順 慶喜を診察。 三月 松本良順 慶喜の診察を終え帰府。 三月廿五日 慶喜禁裏御守衛総督・摂海防禦指揮を命ぜられる 三月廿七日 水戸 天狗党の挙兵 |

38歳 | 一時閉める | 写真渡世専念 | 三月 「創業ハ元治元年三月ニシテ」 (堀光彦氏所蔵 二代目堀真澄『堀家三代履歴書』1907年) |

||

| 四月三日 一橋慶喜、佐久間象山を海陸御備向掛手付御雇に 四月八日 梅沢孫太郎・原市之進、慶喜の用人見習に 五月十六日 家茂大坂から翔鶴丸で帰還の途に就く 六月五日 池田屋騒動 六月十六日 平岡円四郎暗殺さる |

|||||||

| 七月十一日 木屋町三条で佐久間象山暗殺さる。 七月十九日 蛤御門の変 九月六日ごろ 近藤勇東下 九月十八日晴江戸  木村喜毅写真する「写真鏡家来、函館人松三郎ナル者巧妙可駿」 木村喜毅写真する「写真鏡家来、函館人松三郎ナル者巧妙可駿」 |

七月 蛤御門の変の火災で丸太町は焼け寺町仏光寺は免れる。これを機に、ガラス製造は番頭に譲り、與兵衛は写真一本に。 |

||||||

| 十月十一日 近藤勇松本良順を訪ねる(江戸) 十月廿六日 近藤勇帰京 |

|||||||

| この年 | |||||||

| 1865乙丑慶応元年 | 一月七日 昭武慶喜の若州屋敷に年賀 晩春から初夏ごろ近藤勇の新撰組壬生より西本願寺に屯所を移す。 |

39歳 | ガラス製造撤退 | 祇園町の復興なつて 祇園に出店を出店 | 祇園には母しなの隠居所があったが、三月の祇園新地の大火で被災消失した。 | 三月 堀与兵衛が京都寺町通りで西洋伝法写真処を開業。(日本写真史年表) 三月二十六日 祇園新地の大火 六ッ半時より末吉町より切通し西入、万屋店二階より出火。東、祇園一力より三軒斗東迄、西は東川端、北は新門前上、南は四条より小壱丁斗。尤縄手大和橋より北へ西側残る。類焼家数千二十五軒、土蔵十二ヶ所、明六ッ時火鎮る。 |

|

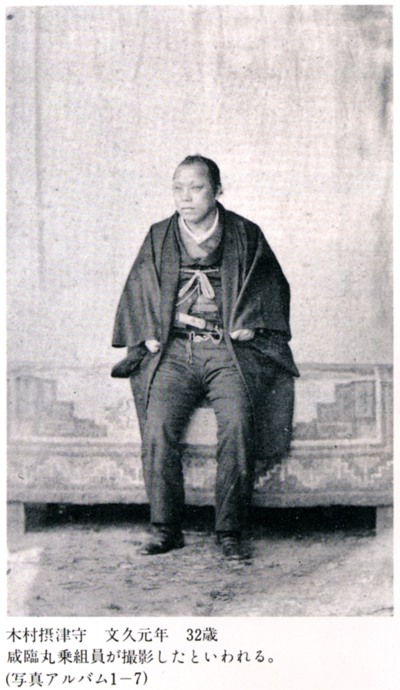

| 閏五月廿二日 家茂・松本良順・木村摂津守入京 閏五月廿五日 松本良順・木村摂津守 大坂着 閏五月廿六日 大坂木村摂津守・川上万之丞(冬崖)来逢 このころ 松本良順・近藤勇を西本願寺に訪問する。 |

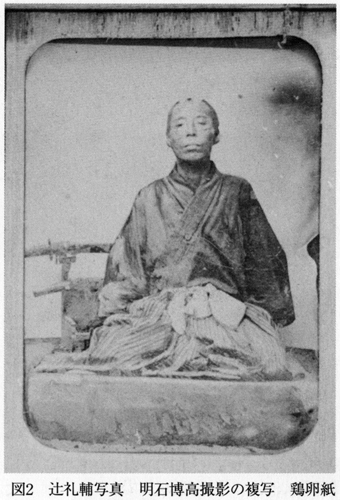

六月 桐箱蓋裏に墨書 写真「辻礼輔肖像」  撮影者は明石博高(田中緑紅編著「明治文化と明石博高翁」)明石は與兵衛同様に辻礼輔から写真撮影技術の手ほどきを受けたとある。

撮影者は明石博高(田中緑紅編著「明治文化と明石博高翁」)明石は與兵衛同様に辻礼輔から写真撮影技術の手ほどきを受けたとある。六月 蘭学者 明石博高が蘭学者 辻礼輔を撮影、成功する。(日本写真史年表) |

||||||

|

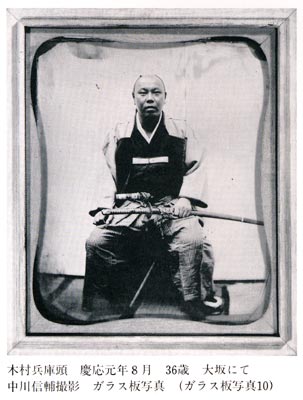

七月十五日 大坂木村摂津守 川上冬崖来談 七月廿四日(江戸) 西洋馬具十通出来につき百三十九両二朱銀三匁にて買入。江戸より大坂へ廻す。(御達書付留中) 八月朔日  木村兵庫守写真 中川信輔大坂「写真一枚出来携え帰る」(客中日記)

木村兵庫守写真 中川信輔大坂「写真一枚出来携え帰る」(客中日記) |

|||||||

| 十一月晦日 木村摂津守帰府 | 祇園復興は早く、與兵衛は、隠居所兼写場を建て、「西洋伝方写真處 祇園町出店写真場 保利与兵衛」の看板を掲げる。 | ||||||

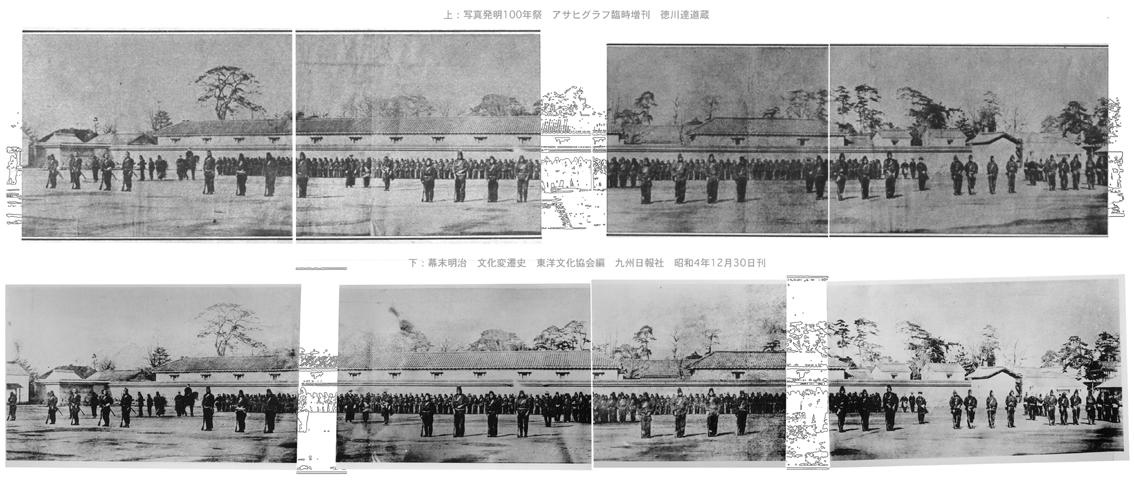

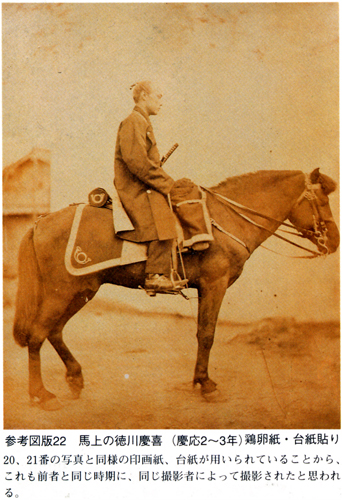

| この年 | この年 京都町奉行大久保主膳家臣某(内田九一ともいう)、「二条城歩兵調練之図」(四枚続き)、  「慶喜公御滞在京都御旅館 注**慶喜は文久三年に小浜藩邸(若州屋敷)に入っており、この年に本願寺を旅館とはしていない。従って(若州屋敷)に訂正したい。 なお、撮影内田九一説にはより科学的な検証をまちたい。   若州屋敷で撮影された、慶喜洋装の乗馬写真の一部。 若州屋敷で撮影された、慶喜洋装の乗馬写真の一部。この年 内田九一 大阪天満に写真業を開く、また、大阪城内兵士の西洋式調練、大阪の風景・風俗を撮影する『日本写真史年表』 |

写真「大坂屋與兵衛」 鶏卵紙桐箱入り「皇都寺町通仏光寺南 西洋伝方 写真處 GLAS HUIS 大坂屋与兵衛」レッテル

鶏卵紙桐箱入り「皇都寺町通仏光寺南 西洋伝方 写真處 GLAS HUIS 大坂屋与兵衛」レッテル撮影時期 母しな写真の前 「私は今まで(この與兵衛の写真以外に)大坂屋與兵衛のレッテルを他では目にしたことがない。」 (堀光彦 古写真で語る京都) |

明石博高26歳(ひろあきら 1839-1910) 慶応元年(1865)新宮凉閣、新宮凉民らと「京都医学研究室」を組織、翌年「煉真舎」を組織。 (参考文献:田中緑紅著「明治文化と明石博高翁」、 川端眞一著「京の医学」奥沢康正(西京)/京都医報社HPより) |

||||

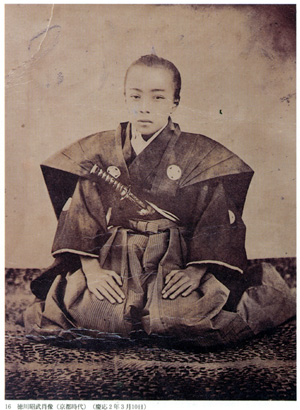

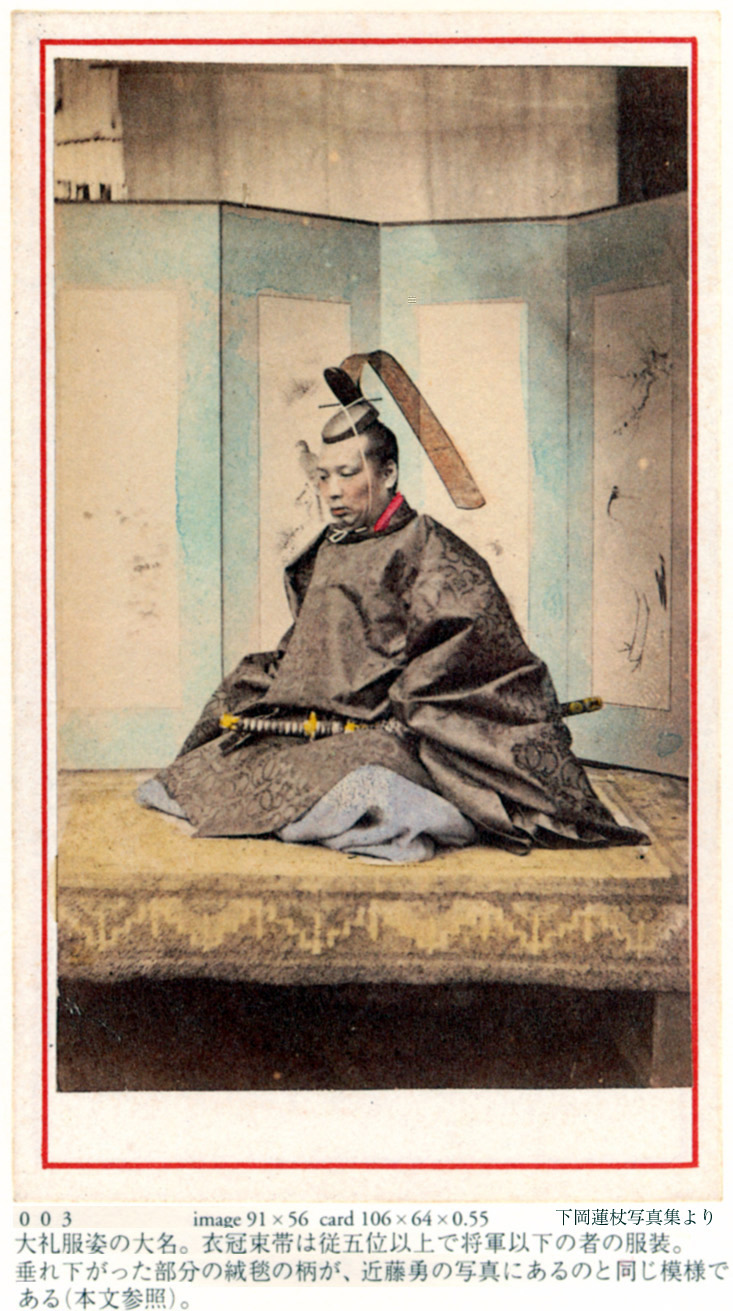

| 1866丙寅慶応二年 | 一月 薩長同盟なる 三月十日から十三日 京都一橋邸にて昭武の写真撮影  このときの写真といわれている。  一橋家旧蔵慶喜の鶏卵紙プリント写真。この写真の裏には「慶応二年丙寅四月従京都到来」と墨書がある。

一橋家旧蔵慶喜の鶏卵紙プリント写真。この写真の裏には「慶応二年丙寅四月従京都到来」と墨書がある。

|

40歳 | 三月 写真「慶応二年寅三月三日尼妙達七十八才」  ガラス湿板桐箱入り蓋裏に「皇都寺町通仏光寺南 西洋伝方 写真處 GLAS

HUIS 保利与兵衛」レッテル

ガラス湿板桐箱入り蓋裏に「皇都寺町通仏光寺南 西洋伝方 写真處 GLAS

HUIS 保利与兵衛」レッテル |

||||

| 六月 二次長州征討始まる | |||||||

| 七月 家茂死去 八月一日 昭武参内後、一橋邸で慶喜と対面する 八月九日 慶喜京都二条堀川東入町横田栄五郎定職人阿部寿八郎を写真師として抱え入れる。(『新稿一橋徳川家記』) 八月十一日 征長中止 八月廿日 慶喜徳川宗家を相続、軍制改革などに着手 九月十一日 木村摂津守 江戸より入京 九月十八日 木村摂津守 川上冬崖来談。 九月二十一日 木村摂津守 惣髪願いを出す「私儀常々逆上(のぼせ)仕候二付、惣髪罷成候ハ、可然旨医師共申聞候、依之惣髪罷成申度、此段奉願候」 |

写真 本多修理 「慶応二年八月九日 京都知恩院山内に於いて堀内氏撮影」とある。 |

||||||

|

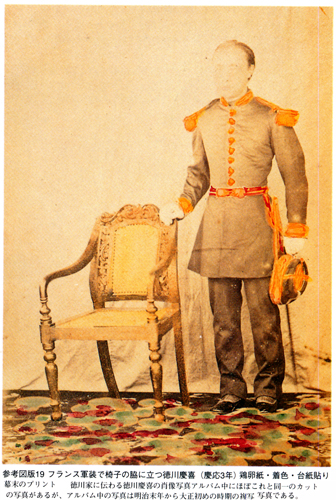

十月十日夜 木村摂津守 川上冬崖来談。 十月二十日 木村摂津守 川上冬崖来談。風呂吹大根・鴨汁・焼鰻で飯食う 十月二十九日 川上冬崖帰府 十一月二日 木村摂津守 留守宅より兼ねてから頼んでおいた黒らしゃズボン羽織筒袖が届く 十一月十四日 慶喜昭武を使節としてフランスに派遣し、かつ五年間留学させることを決める 十二月三日 幕府、昭武を慶喜の営内に住ませる 十二月五日 慶喜将軍宣下  昭武がフランスに持ち込んだ慶喜の写真と同じシチュエーションの写真。通説では撮影期不明とされるこの昭武写真は、昭武の海外派遣決定から出立までの間に撮影されたものとするのがもっとも自然であると考える。 昭武がフランスに持ち込んだ慶喜の写真と同じシチュエーションの写真。通説では撮影期不明とされるこの昭武写真は、昭武の海外派遣決定から出立までの間に撮影されたものとするのがもっとも自然であると考える。 昭武がフランスに残してきた慶喜の写真 昭武がフランスに残してきた慶喜の写真十二月八日 シャノワンヌ以下のフランス軍事顧問団は横浜に上陸し、軍服装備一式を幕府に献上した 十二月 孝明天皇死去 |

十一月廿一日 帖「丙寅入日記覚帳」始まる。 丙寅入日記覚帳 十一月廿四日 写真「中岡慎太郎・女性・北川武平次」  「皇都寺町通仏光寺南 西洋伝方 写真處 GLAS HUIS 保利与兵衛」レッテル

「皇都寺町通仏光寺南 西洋伝方 写真處 GLAS HUIS 保利与兵衛」レッテル「中岡慎太郎・女性・北川武平次」の写真が、堀与兵衛の祇園出店を特定できる最初の写真である。写真箱に堀与兵衛の祇園出店レッテルが貼られており、中岡慎太郎直筆の写真題が添えられ、かつ、中岡慎太郎の日記から撮影時期と場所の確認ができる。中岡はこのとき他に数枚の写真を残している。京都写真師年表は、このことにより、「慶応二年、堀与兵衛祗園切通に支店開設」としていると思われる。 |

慶応二年、堀与兵衛祗園切通に支店開設。(京都写真師年表) |

|||||

| この年 |

シャノワンヌフランス軍事顧問団から献上された軍服装備と思われる慶喜の写真。明治元年ごろから頻繁に堀与兵衛の市松模様の敷物といっしょに登場することになる椅子が使われている。 シャノワンヌフランス軍事顧問団から献上された軍服装備と思われる慶喜の写真。明治元年ごろから頻繁に堀与兵衛の市松模様の敷物といっしょに登場することになる椅子が使われている。

|

**與兵衛、礼輔を介して、明石博高(ひろあきら 27歳)主宰の「煉真舎」に参加を乞い、その仲間に加わる。 帖「丙寅 西洋 写真薬方書」残す |

明石博高(ひろあきら) 慶応二年(1866)「煉真舎」を組織して理科学、薬学を研究し、時の豪商三井源右衛門、後の京都府知事槇村正直を知る。 (参考文献:田中緑紅著「明治文化と明石博高翁」、 川端眞一著「京の医学」奥沢康正(西京)/京都医報社HPより) |

||||

| 1867丁卯慶応三年 | 一月 明治天皇即位 一月十一日 昭武横浜をフランス郵船アルフェ-号で出港 一月廿五日  市尹大久保邸でのお写真会 市尹大久保邸でのお写真会木村摂津守参加 惣髪・黒らしゃズボン・羽織筒袖  同じ敷物のセットに座る近藤勇 同じ敷物のセットに座る近藤勇一月  坂本龍馬写真は、長崎上野彦馬写場で撮られた。撮影者は上野彦馬ではなく、土佐出身の門人、井上俊三であるというのが、定説だそうだ。出典

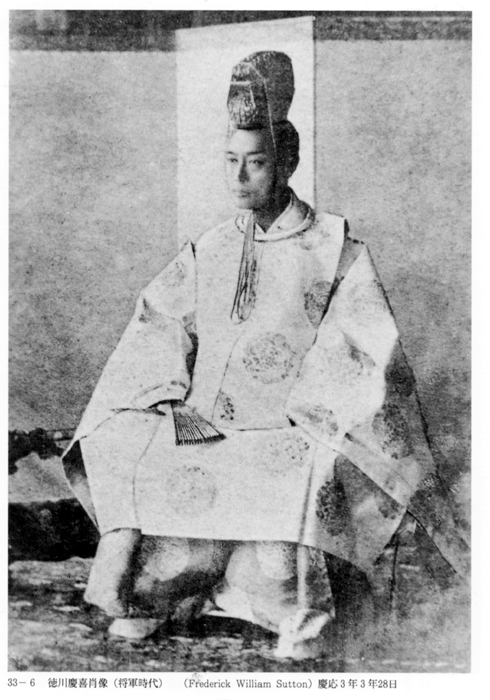

坂本龍馬写真は、長崎上野彦馬写場で撮られた。撮影者は上野彦馬ではなく、土佐出身の門人、井上俊三であるというのが、定説だそうだ。出典二月 松本良順江戸へ戻る 三月十六日 木村摂津守江戸へ戻る 三月廿八/廿九日  イギリス人サットン、慶喜を写真撮影する

イギリス人サットン、慶喜を写真撮影する |

41歳 | |

||||

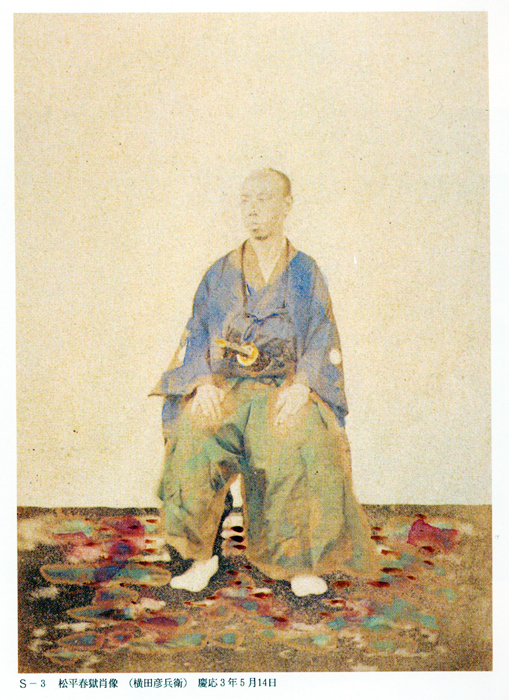

| 四月 四候会議 慶応三年五月八日 岩田織部正通徳見廻役並に 大坂目付役として在坂していたところ、堀石見守の見廻役転出を受け、後任人事で見廻役並に就任。 大政奉還後に慶喜が二条城から大坂城に移る際に見廻役以下もその護衛として大坂に向かい、自然消滅した。(江戸にて) 慶応四年閏四月十一日 大目付 五月十四日  松平春嶽、山内容堂、島津久光、伊達宗城らと二条城で四侯会議を開く、同日、慶喜、写真師横田彦兵衛に命じて、この四人の肖像写真を撮影させる『日本写真史年表』

松平春嶽、山内容堂、島津久光、伊達宗城らと二条城で四侯会議を開く、同日、慶喜、写真師横田彦兵衛に命じて、この四人の肖像写真を撮影させる『日本写真史年表』六月十九日 松本良順内田九一を立花種恭の屋敷(江戸)に招き撮影を行わせる。(老中日記) 文面は>> 六月十九日 陰夜雨 今朝 松本良順 内田九一 を 余が宅へ招く 写真す 是 写真の嚆矢なり 内田九一は 皇国写真師の 創業者にして 松本良順の誘導による也と 六月二十三日 新選組直参になる 近藤勇は見廻組与力格 土方歳三は見廻組肝煎格 |

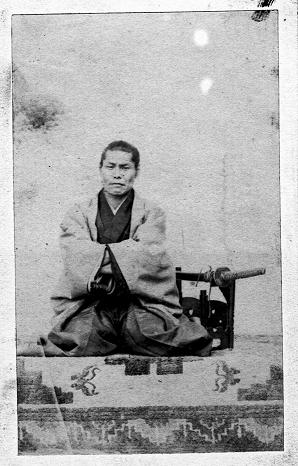

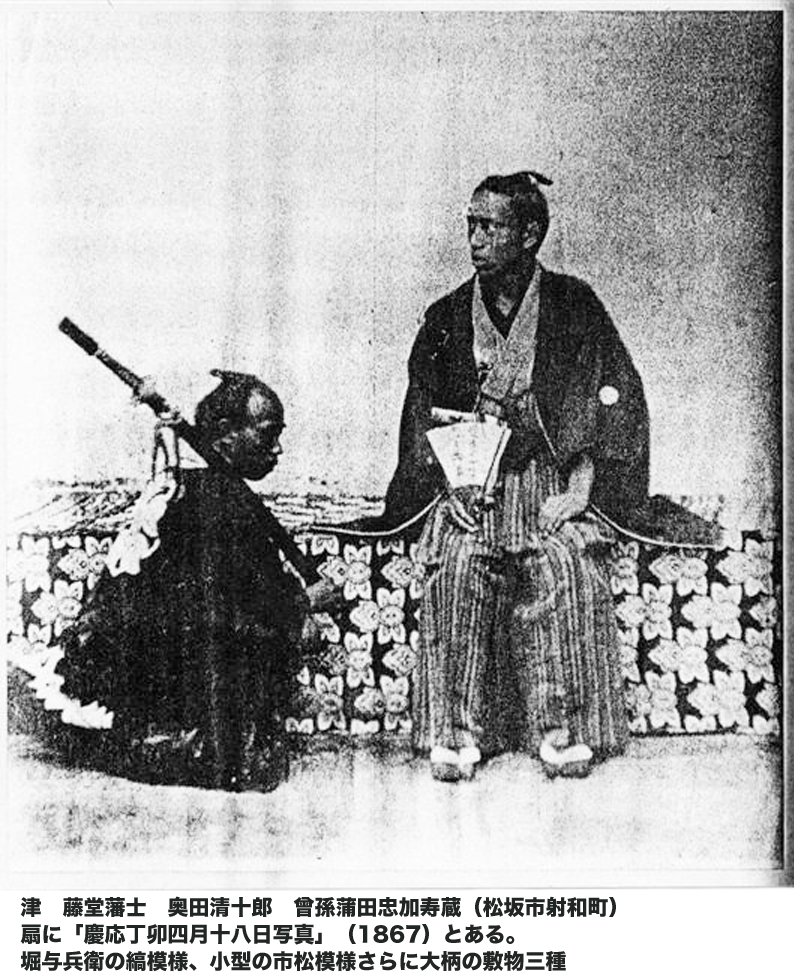

四月十八日 写真「奥田清十郎」  津 藤堂藩士 奥田清十郎

津 藤堂藩士 奥田清十郎扇に慶応丁卯《三年》四月十八日写真と書かれている。 慶応三年五月二十五日以前 写真「曲直瀬道策」  代々朝廷の官医家を継いだ医師であり、勤王方の志士である。

代々朝廷の官医家を継いだ医師であり、勤王方の志士である。慶応三年五月二十五日大坂で斬殺された。享年31。 |

||||||

|

七月十二日 家茂の贈官位宣下陣の儀行われる 八月八日から十日  岩田織部正通徳写真を撮るか?

岩田織部正通徳写真を撮るか?八月十四日 原市之進殺害さる 九月廿一日 慶喜二条城に移る |

|||||||

| 十月十四日 大政奉還 十月十六日 幕府 医師に対して惣髪令(川路聖謨「東洋金鴻」) 十月廿四日 慶喜将軍職を辞す 十月廿四日 坂本竜馬・岡本健三郎越前へ 二十八日福井着 十一月十七日 坂本竜馬・中岡慎太郎暗殺さる 十二月九日 王政復古の大号令。 十二月十二日 慶喜二条城を出て大坂へ。 |

|||||||

| この年 | 慶応三年 堤徳三郎。堀内重信相次いで開業。(京都写真師年表) |

||||||

| 1868戊辰明治元年 | 一月三日 鳥羽伏見の戦い。戊辰戦争始まる。 | 42歳 |

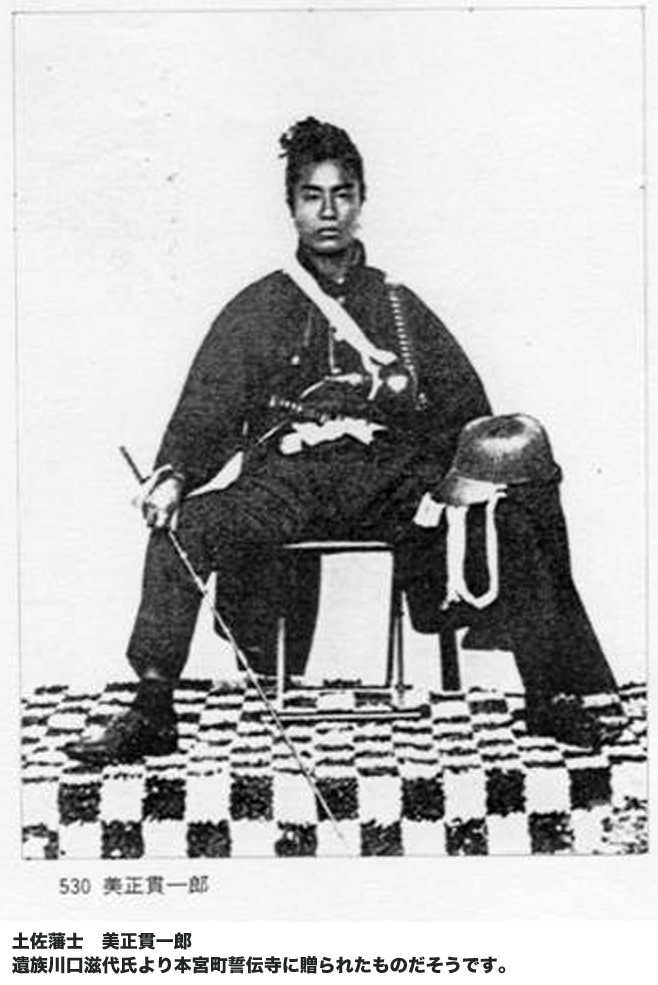

慶応四年二月十五日以前 写真「美正貫一郎」  美正貫一郎は高知藩出身で、戊辰戦争の際、断金隊(東山道経由)を組織し、各地に転戦した。

美正貫一郎は高知藩出身で、戊辰戦争の際、断金隊(東山道経由)を組織し、各地に転戦した。二月十五日に東征軍が発進することから、これ以前に撮影を終えた。 七月二十七日、阿武隈川の渡河戦で、鉢巻に日の丸の旗を立てて濁流に飛び込み、東軍の集中射撃を受けて自殺的最期を遂げた。 |

||||

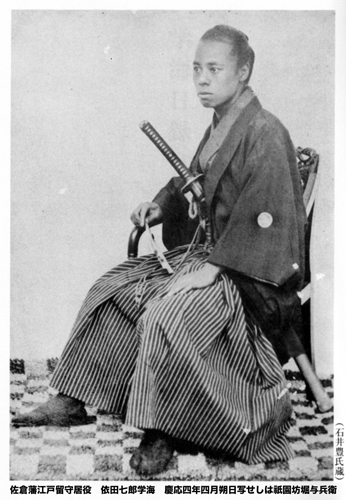

| 四月十一日 江戸開城 | 慶応四年四月朔日 写真「依田学海」  写真局に至りて余と僕清吉が真を写さしむ。

写真局、処々にあり。余が写せしは祇園坊《坊は町の意味》にあり。堀与兵衛《保利でなく堀》といふ。客夥し。《入日紀覚帳 辰四月朔日 一、金十四両二分 卅七人 紙写共》多くは妓を携て写を請ふものあり。興がることなりき。

写真局に至りて余と僕清吉が真を写さしむ。

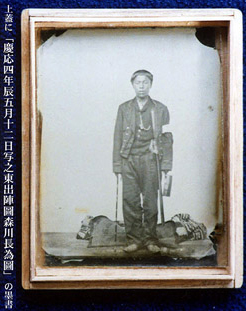

写真局、処々にあり。余が写せしは祇園坊《坊は町の意味》にあり。堀与兵衛《保利でなく堀》といふ。客夥し。《入日紀覚帳 辰四月朔日 一、金十四両二分 卅七人 紙写共》多くは妓を携て写を請ふものあり。興がることなりき。慶応四年五月十二日 写真「森川長為」  慶応四年五月十二日写之

慶応四年五月十二日写之BOX蓋裏に堀与兵衛ラベルが添付されている。 堀与兵衛の「入日紀覚書」慶応四年五月十二日に、「一、金六両二朱 十七人」とある。 慶応四年戊辰歳五月 写真「渋谷平蔵」  渋谷平蔵 慶応四年戊辰歳五月

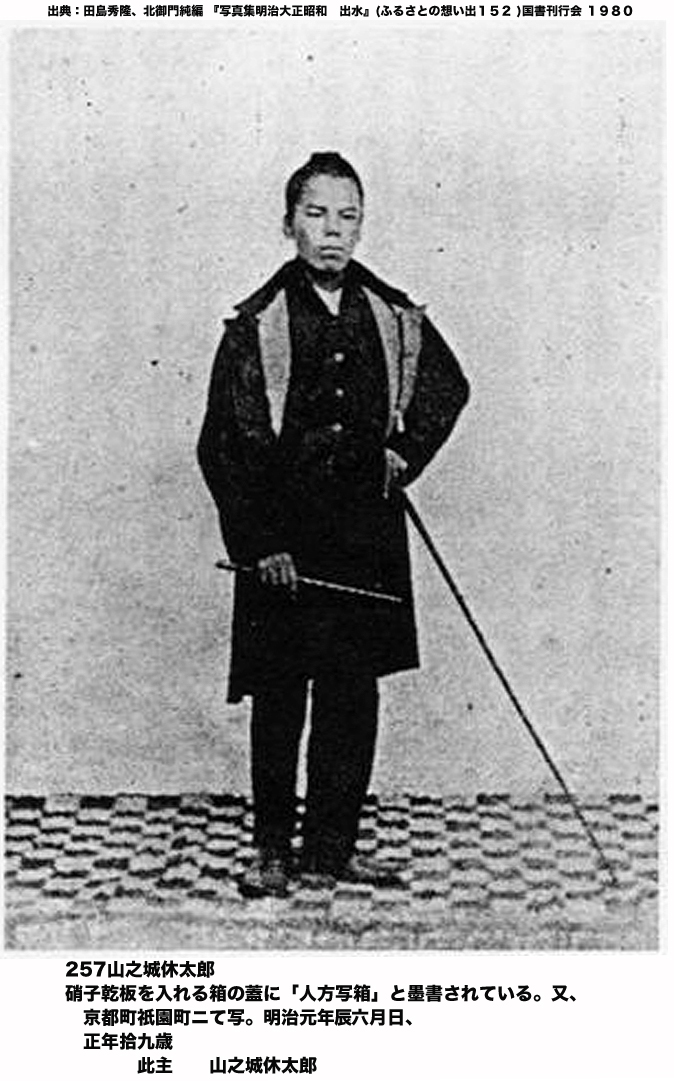

渋谷平蔵 慶応四年戊辰歳五月慶応四年六月 写真「山之城休太郎」  硝子乾板を入れる箱の蓋に「人方写箱」と墨書されている。又、

硝子乾板を入れる箱の蓋に「人方写箱」と墨書されている。又、京都町祇園町ニて写。 明治元年辰六月日、 正年拾九歳 此主 山之城休太郎 とある。 |

||||||

| 慶応四年九月八日(1868年10月23日)発令改元の詔書に「改慶應四年爲明治元年」とあり法的には慶応四年一月一日に遡って明治元年。 | |||||||

| この年 | 明治元年 高木吉兵衛,竹屋町に開業,後に寺町通りに写場を設ける。(京都写真師年表) |

||||||

| 1869己巳明治二年 | 三月廿八日、明治天皇が東京に着き、江戸城改め皇城(1888年、宮城と改称、現・皇居)へと入る。いわゆる「東京奠都」。 | 43歳 | |||||

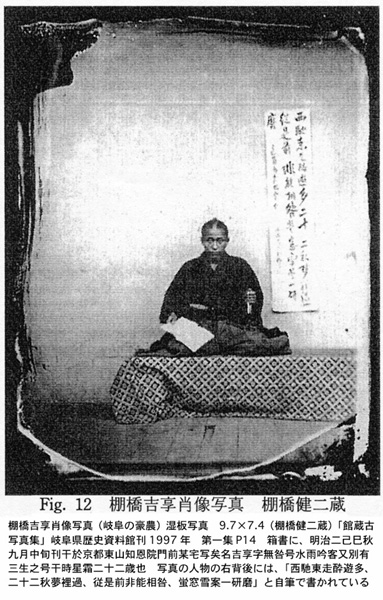

九月中旬 写真 棚橋吉亨(岐阜の豪農)肖像写真(岐阜県歴史資料館刊館蔵古写真集より)

写真 棚橋吉亨(岐阜の豪農)肖像写真(岐阜県歴史資料館刊館蔵古写真集より) 箱書きに 明治二年己巳秋九月中旬刊干於京都東山知恩院門前某宅写 |

|||||||

| この年 | |||||||

| 1870庚午明治三年 | 44歳 | 帖「庚午十月 手控 保利氏」残す | 明治三年 *HP子は堀・堀内・吉田の件は、文久三年の間違いだと思う。 |

||||

| 1871辛未明治四年 | 45歳 | 祇園出店の営業期間は不明 | |||||

| 1872壬申明治五年 | 46歳 | 明治五年 新京極が開かれ写真店数々現れる。(京都写真師年表) |

|||||

| 1873癸酉明治六年 | 47歳 | ||||||

| 1874甲戌明治七年 | 48歳 | ||||||

| 1875乙亥明治八年 | 49歳 | ||||||

| 1876丙子明治九年 | 50歳 | 明治9年舎密局御用掛となり、京都の産業や観光の振興に功績を残した | |||||

| 1877丁丑明治十年 | 51歳 | ||||||

| 1878戊寅明治十一年 | 52歳 | ||||||

| 1879己卯明治十二年 | 53歳 | ||||||

| 1880庚辰明治十三年 | 54歳 | ||||||

| この年の秋 没 命日不明 | |||||||

kitu888tuki@yahoo.co.jp |