Top

Top |

|

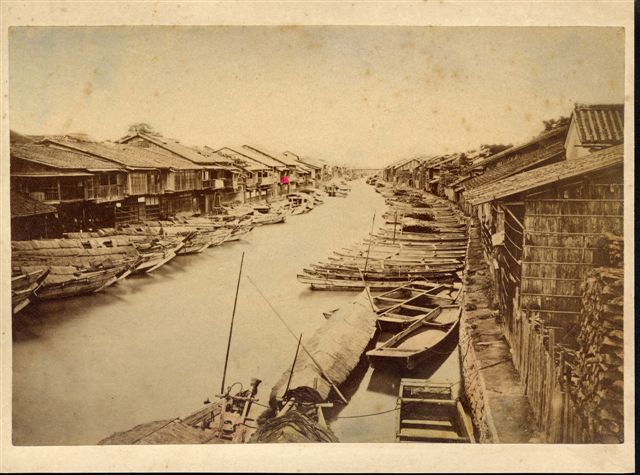

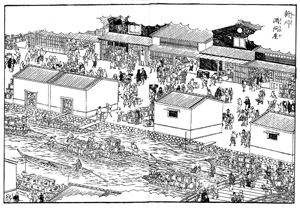

不明の写真の仮説 shige 2006-9-20 これが現在の「亀島橋」のたもと、辺りから「高橋」を望む方向の状況です。 橋の手前左側あたりは、江戸時代には町の名を「日比谷町」と称し、岸辺の荷揚げ場も「日比谷河岸」と呼ばれていました。 これは江戸時代初期、現在の日比谷公園あたりの住民が、徳川幕府の江戸城本格築城のあおりでこのあたりに移転してきていたためで、今は日比谷にちなむ地名は失われましたが、川岸の駐車場の奥に小さな「日比谷稲荷神社」が今もあります。 石黒敬章さん所蔵の「不明の運河」の古写真の場所は、ここではないだろうかと僕は推測しています。 亀島川が、日本橋からまっすぐ東に流れる日本橋川から茅場町の先で分岐・南下し、亀島橋付近で東に大きくカーブして隅田川に合流する水路です。 「不明の運河」の古写真の奥に見える橋は昔の「高橋」と見ました。 現在の「高橋」はその位置をだいぶ上流に架けてあります。 左の土地の名前、「霊岸島」はお寺の名が由来です。 肝心のそのお寺自体は明暦の大火後に深川に移転して、現在もそこにあります。 HPさんと行った深川資料館の左隣りのお寺です。 江戸時代は地盤のまだ緩い埋立地には、お寺や神社などをまず勧誘して、そこへ来る参詣客が踏み固めて地盤が締まってきたころあいをみはからって寺社を移転させ、別の(本来の)目的に土地(埋立地)を使うというのが、徳川幕府の都市開発のパターンだったようです。 霊岸島の場合、当時は港湾施設向きの理想的立地条件ですから、特にそうですね。 寛永11年(1635)には、松平越前守(福井藩主)が霊岸島に広大な敷地(お寺の南側)を拝領して下屋敷としました。 これに由来して、現在の亀島川は以後「越前堀」と呼ばれるようになっています。 しかし、「越前堀」は松平越前守屋敷周囲を直接めぐる堀の名、とする資料もあります。 また、亀島川の分岐点から隅田川に至るまでの日本橋川は「霊岸島新堀」(新堀川)と呼ばれていました。 亀島川が始まる場所には、今は巨大な「日本橋水門」があり、まるで関所のようになっています。 そこから10数mほど南にかかるのが今の「霊岸橋」ですが、江戸時代の「霊岸橋」はもう少し北、ほぼ水門のあたりにあったようです。 まぁ、「不明の運河」の古写真の場所は、この「霊岸橋」から西の亀島川の風景という可能性もあります。(仮説1) さて、今日も僕は会社(築地)から霊岸島、永代橋、門前仲町まで歩いて、それから地下鉄に乗って帰宅しました。 もう霊岸島地域はほぼ全ての道を歩きました。 幕末期、嘉永5年(1852)の番付『江戸前 大蒲焼』には、西の大関筆頭に「霊巌島 大黒屋」、関脇に「茅場町 岡本」という店の名が載っています。 明治期には橋のたもと富島町(現・新川)に、うなぎや「大國家」があり有名だったとあります。 「だいこくや」の漢字店名が異なるが読みから判断すると同じ店なのか、15代慶喜はこの店を指名したという逸話も伝わっています。 江戸前とは、「江戸湊」で獲れた天然ウナギを指しました。 実は霊岸橋の近くにある古いビルの一階に素敵なバーを見つけまして、今夜もここに立ち寄って一人で軽くハーパーをロックで軽く飲んでおりました。 霊岸橋 橋リスト バーを出て、霊岸橋を渡って永代橋に行こうと、ふと亀島川を眺めると、霊岸橋から亀島橋を望む亀島川の古写真ではないかと気がつきました。 というのも、この霊岸橋から新亀島橋にかけての右岸(亀島河岸)が、この古写真のようなS字カーブだったからです。(仮説2) 新亀島橋が初めて架けられたのは、明治15年(1882)3月ですから、当然、この古写真の奥に写っているのは亀島橋になります。 亀島川の霊岸橋から亀島橋までの現・茅場町側は、かっては亀島町だったので、この岸を亀島河岸と呼んでいました。 幕末時には与力の知行地からの穀米が組屋敷に近い、この河岸に荷揚げされたそうです。 ちなみに、同心の30俵の俸禄は浅草御蔵前の蔵米とのことです。 亀島川の現・新川側の河岸(写真左岸)には、霊岸橋から下流(写真奥)に向って、石河岸、越前堀河岸、解屋(とくや)河岸、将監河岸とつづき、大川(隅田川)、「江戸湊」に出ます。 同じ新川(現在は埋め立てられて存在しません)の一の橋から二の橋、三の橋にかけても、この古写真の風景によく似ていますが、「新川の今昔」という本を購入して、明治時代の写真などを見てみますと、新川の曲がり具合はこの古写真に似てますが、左岸には酒倉が並んでいて、違うようです。 ということで怪我の功名で、いま僕はこの古写真は、霊岸橋から亀島橋を望む亀島川の古写真だと考えています。 霊岸橋の近くの素敵なバーについてはまたいずれメールします。 不明の写真の仮説の続きです |

|