啄木鳥Top

啄木鳥Top |

| テーマ ピラミット縁模様敷物写真考 |

|---|

|

|

||||

|

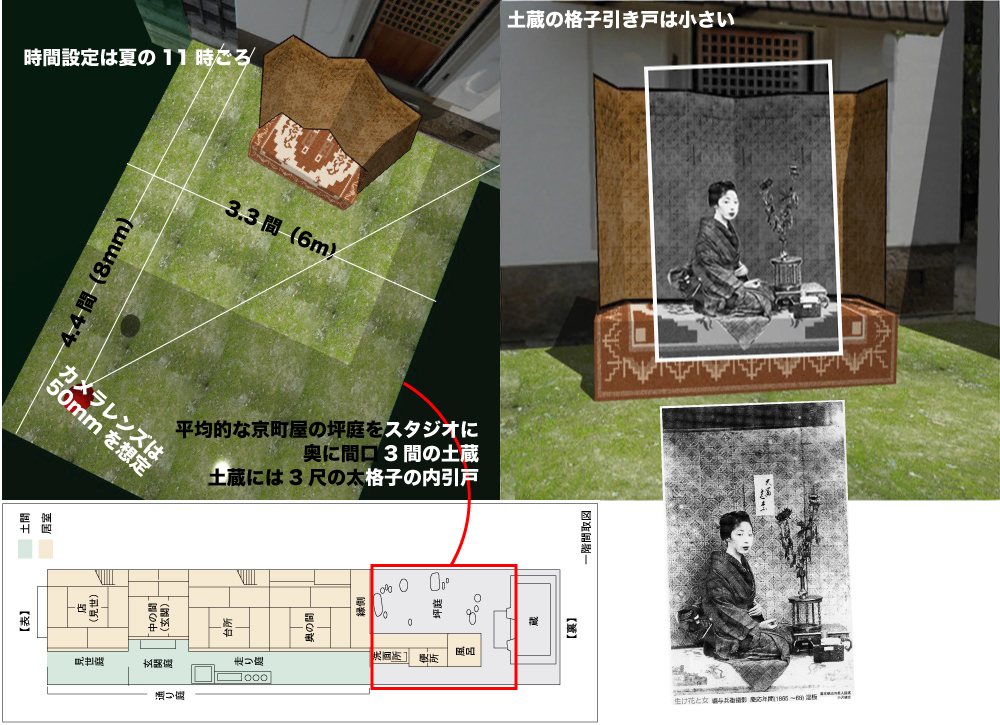

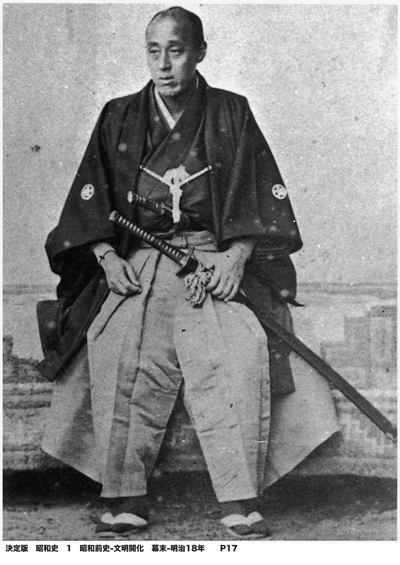

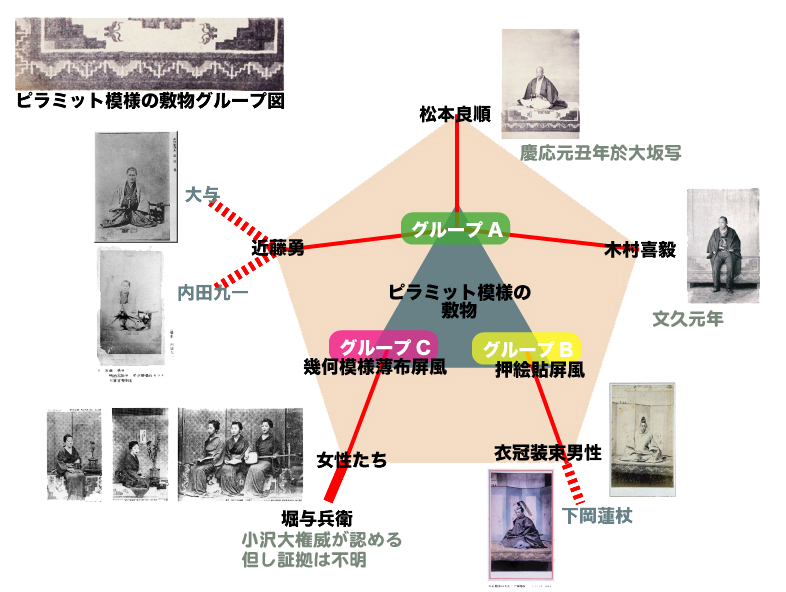

近藤勇・松本良順・木村摂津守等の写真の敷物の縁柄(上)、および下岡蓮杖のアルバム写真の敷物の縁柄(中)は、ピラミット模様の同じデザインである。 さらに、小沢大権威が、理由不明ながら、堀与兵衛撮影とする三枚の女性たちの写真の敷物の縁柄(下)も、このピラミットデザイン模様の縁柄である。 森重和雄氏コメントすなわち、これら三つのシチュエーションでは、同じ敷物を共通して使用した可能性が高いと言えるのである。 このことは、これら三つのシチュエーションにおける写真師が共通であるのか、また別々のものであるのかを探る重大なヒントでもある。 今のところ、このピラミットデザイン縁模様の敷物を使用した写真は、三つのシチュエーションにおける写真のみである。 いつものことで、このピラミットデザイン縁模様の敷物を使用した写真を集め分類することから作業を始める。 ちなみにこの敷物縁デザインを「ピラミット模様」と表現されたのは、古写真研究家の森重和雄氏である。 今回の棚卸しは、この敷物を使用した写真について検証してみようと思う。 毎回申し上げますが、このHPで検証される内容は結論を強制するものではありません。 アイディアフルにお気楽に解明する態度を最も大切にする・・・そんなお気持ちで、お付き合い頂きます。 |

|||

|

三っのシチュエーショングループ

| ||||

|

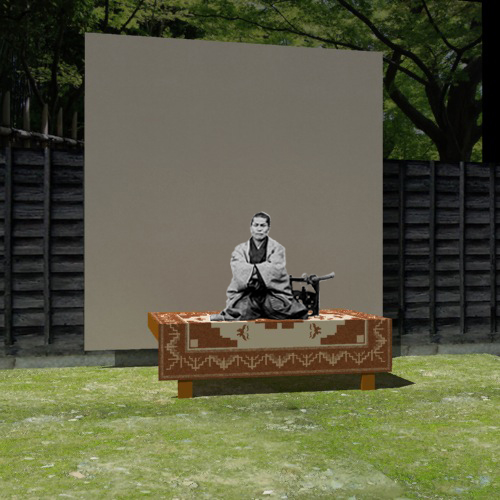

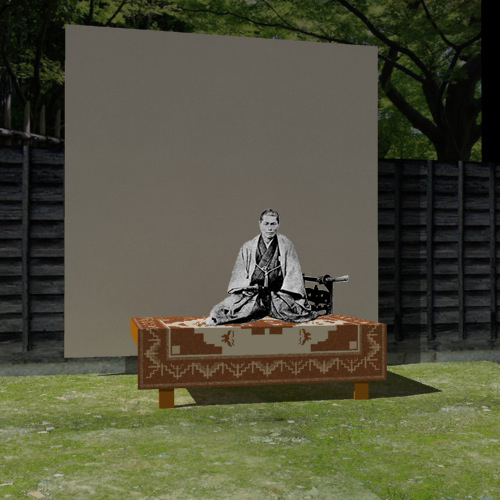

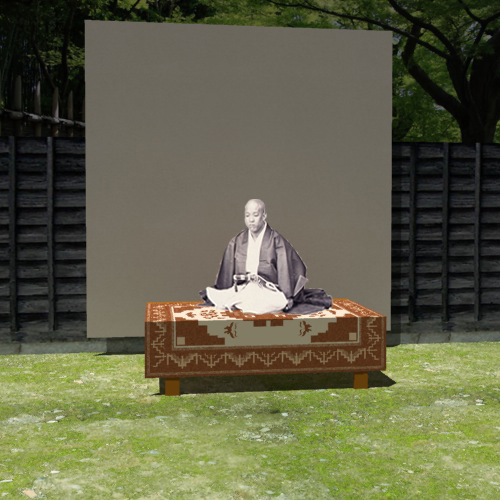

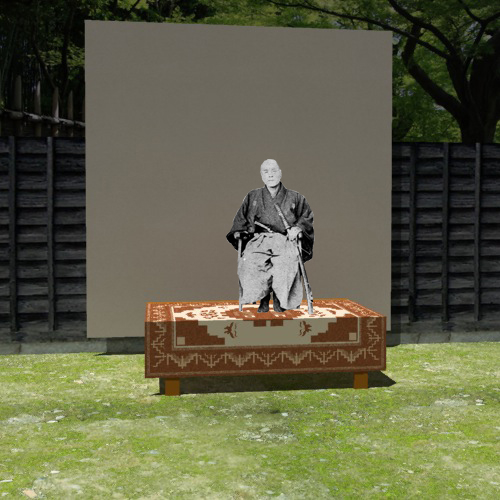

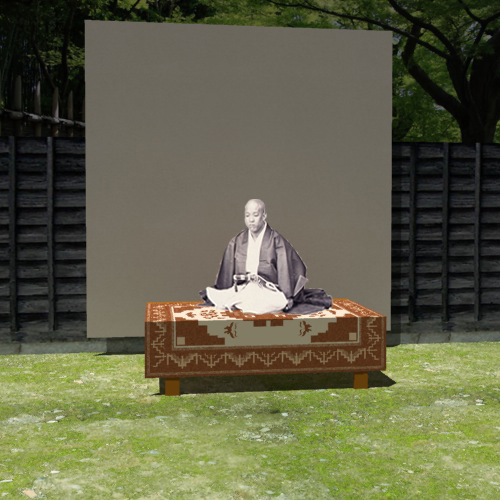

グループA: バックに白布を垂らし、足つきの平台に、敷物を横方向にセットした、近藤・松本・木村・市川斎宮のシチュエーション。 |

| |||

|

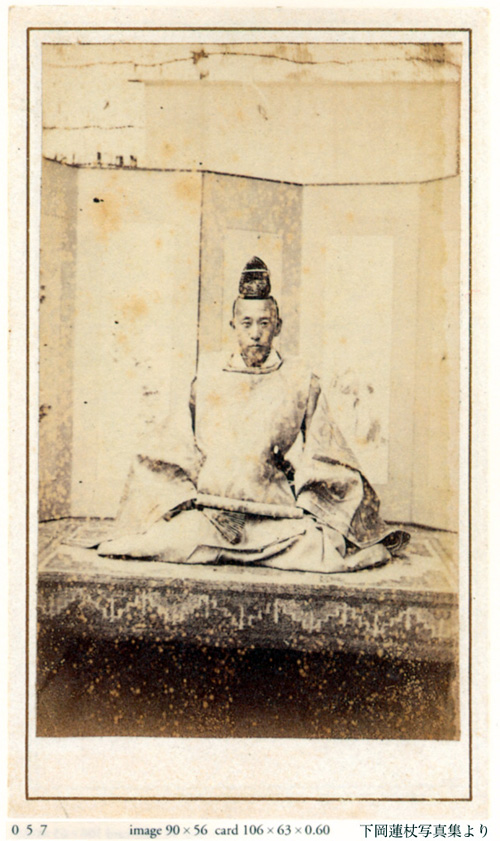

グループB: バックに白布を垂らし、押絵貼屏風を置き、足つきの平台に、敷物を横方向にセットした、衣冠姿の男のシチュエーション。 |

| |||

|

グループC: バックに薄手の幾何学模様の屏風をたて、足つきの平台に、敷物を横方向にセットした、女性たちのシチュエーション。 |

| |||

|

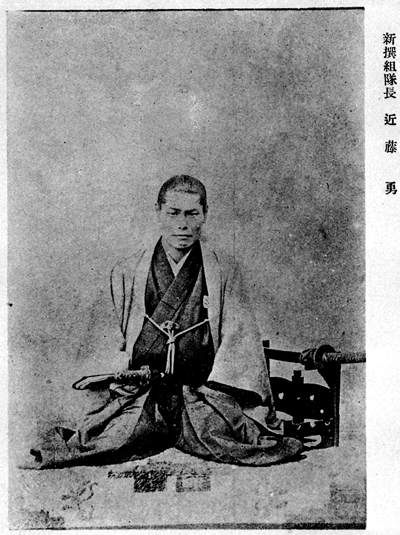

グループA:バックに白布を垂らし、足つき平台に敷物を横方向にセットした、近藤・松本・木村のシチュエーション。

|

||||

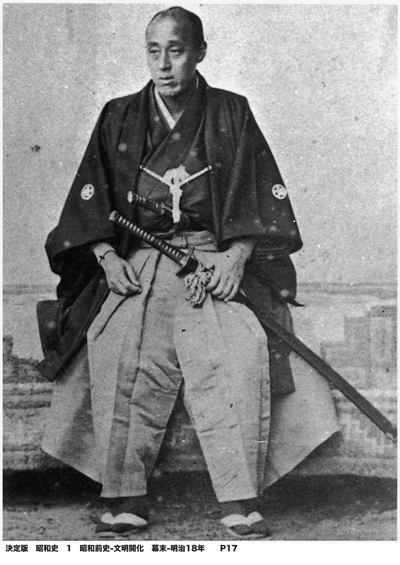

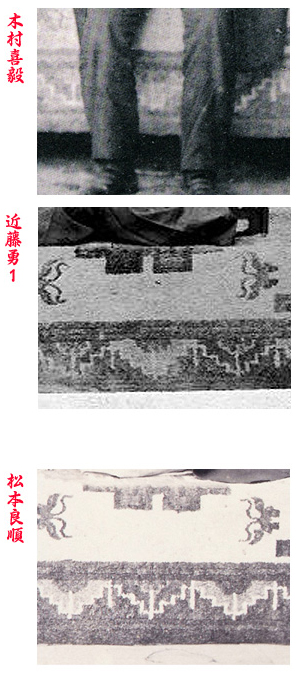

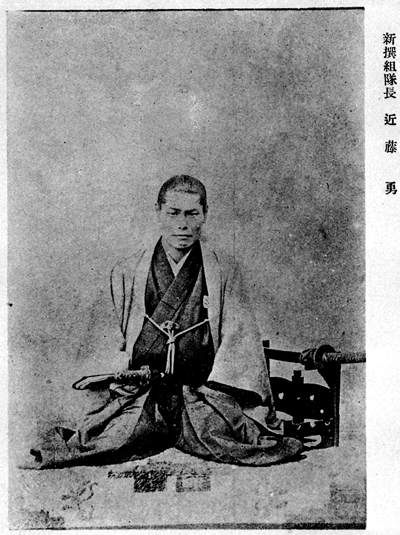

近藤勇1 港区教育委員会蔵 井関盛艮旧蔵コレクション |

|

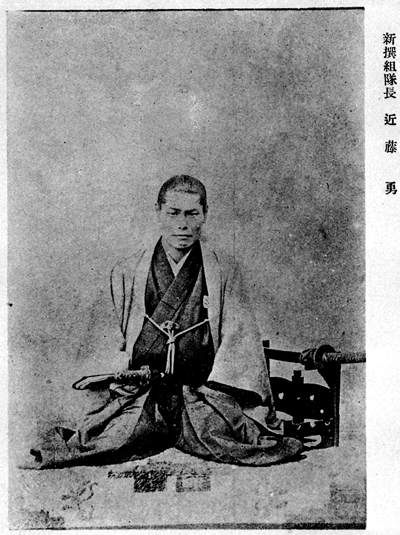

近藤勇写真の撮影者については従前より諸説ある。 内田九一説 下岡蓮杖説 堀与兵衛説 |

||

近藤勇2 国立国会図書館 近代日本人の肖像data |

|

|||

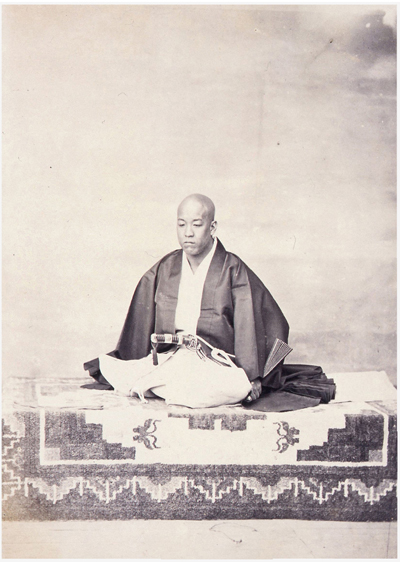

松本良順 御典医姿 |

|

松本良順の、この写真には慶応元丑年於大坂写とある。 | ||

市川斎宮(兼恭)開成所教授職 |

市川斎宮の写真は、偶々の可能性が大ではあるが、松本のセッティングに椅子を置いて、カメラはそのままで撮影したかの様に、松本の座っている台とほぼ同じ写角で撮影されている。 |

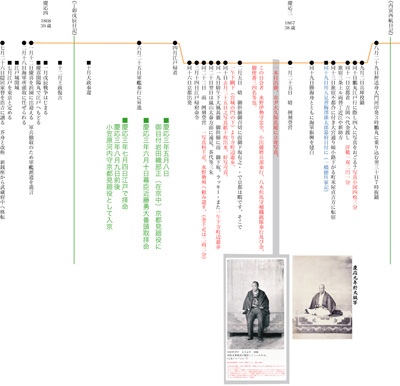

慶喜は慶応二年十二月、将軍に任ぜられたが、それ以前の九月、西周、市川兼恭(斎宮)、津田眞道ら洋書調所の三教授を京都に呼んだ。周は勘定奉行小栗上野介、蝦夷地を調査した松浦武四郎らと九月十九日、築地から軍艦に乗り組み、二十五日に京都に入った。(升子の日記) 九月二十三日 ・・・、長鯨丸御船へ塚原但州小栗上州乗組、石炭其外御用物積込、去十九日品海、横浜一泊、二十日解覧、昨夜第十時頃目標山沖へ着船、一同上陸、御船者兵庫へ着之由申来、・・・ 九月二十四日 一、小栗上州塚原但州此度西上、本日面会いたし候(木村摂津守喜毅日記) |

||

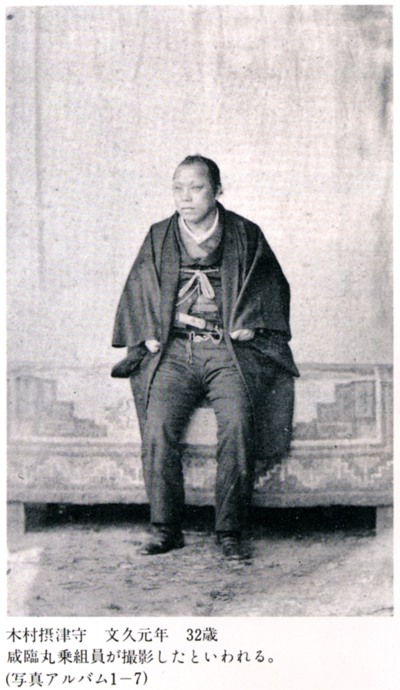

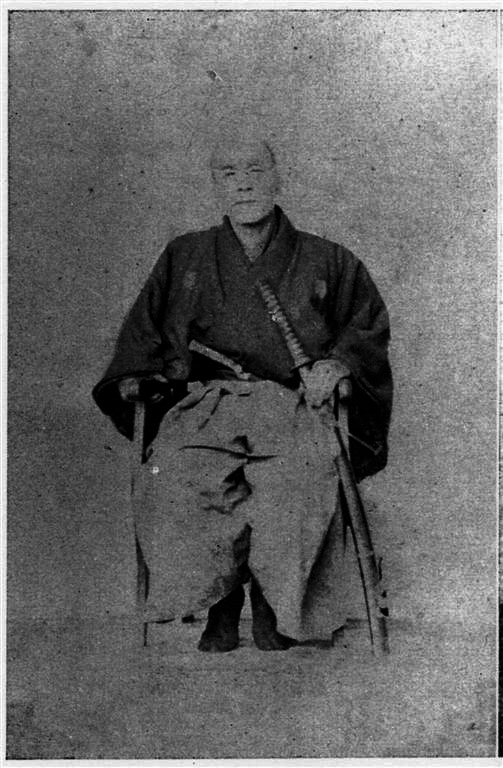

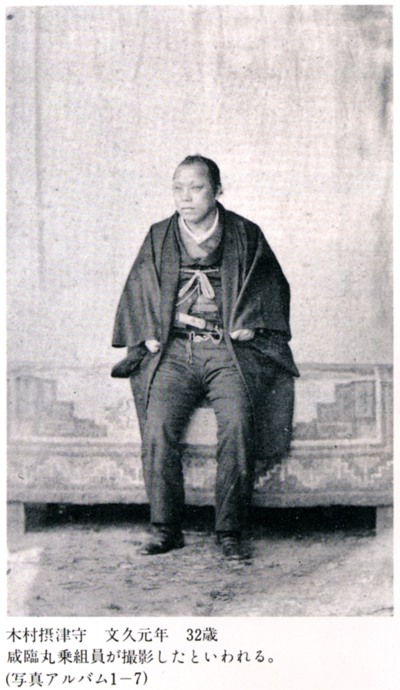

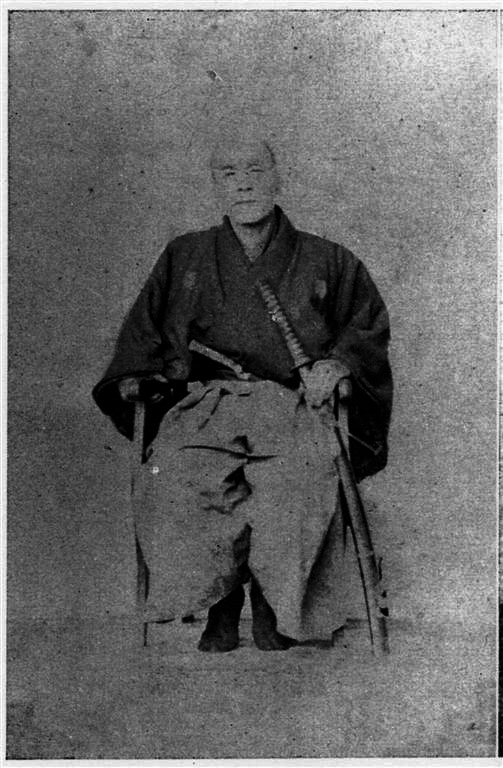

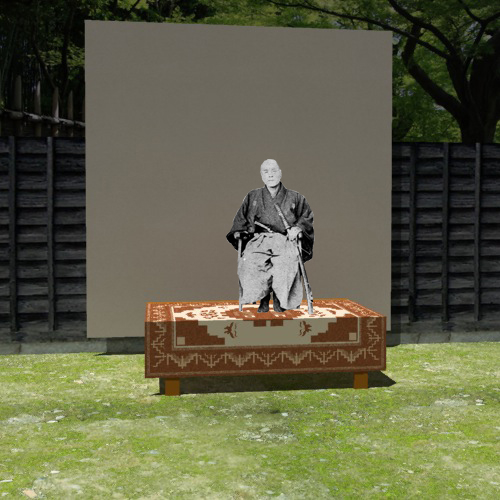

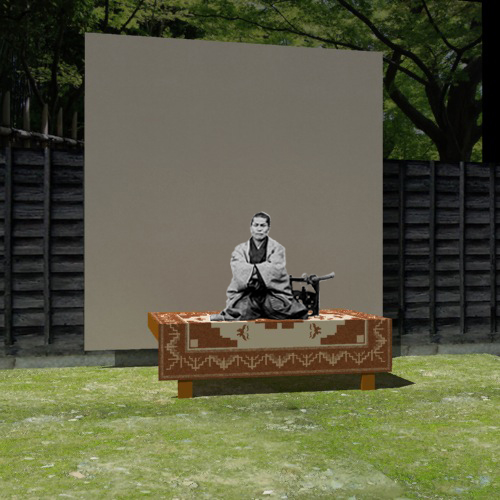

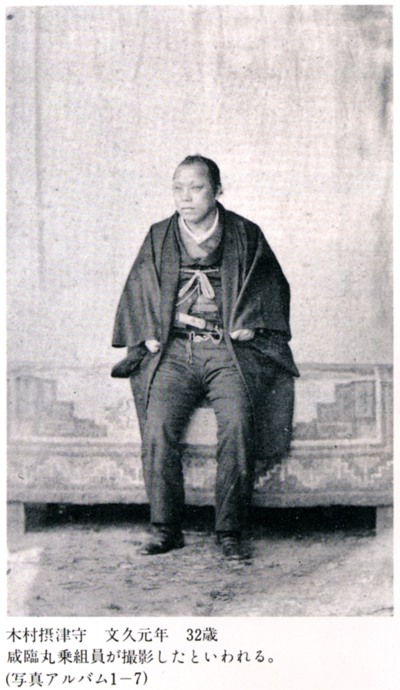

木村摂津守 筒ズボン洋靴 |

|

掲載本には文久元年と記載があるが、森重先生が学芸員さんに直接問い合わせたところ、所蔵者のコメント「文久元年」をそのまま載せたということです。すなわち根拠は薄い。

木村喜毅写真年表1  木村喜毅写真年表2 |

||

|

|

人物不詳(当HPでは水野伊勢守忠全説をとる) 敷物の敷き方も、カメラポジションもアングルも木村摂津守と同じだ。違いといえば、カメラの高さがこの写真の方が高く設置されている位だ。 袖口からちょろっと見える舶来の長袖のメリアス下着・・・京都の冬は寒い。  HP子は前より、木村の写真を、慶応三年一月二十五日と見ていた。それは、木村喜毅の丙寅西航日記の記述を根拠にしていた。

HP子は前より、木村の写真を、慶応三年一月二十五日と見ていた。それは、木村喜毅の丙寅西航日記の記述を根拠にしていた。また、写真男性の紋は、水野伊勢守家の「丸に立ち沢潟(おもだか)紋」である。 それらを勘案して、この人物の水野伊勢守忠全説をとるのである。 |

||

|

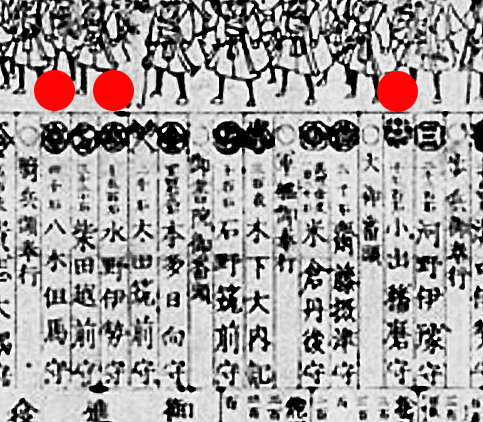

木村喜毅の丙寅西航日記の記述 慶応三年一月二十五日 晴 例刻登営 一、 本日出掛。市尹大久保氏庭に立寄写真。 この日会者 水野伊勢(守忠全)、小出播磨(守)、八木但馬(守)及び余。御使番三四名等也。 ・ ・ 同《二月》十日 去月二十五日之写真紙十枚出来。好写可喜。 同二十二日 雨 例刻登営 一、写真料千疋。水野勢州へ頼み遣す。《金千疋は二両二分》 慶応二年御進発供奉御役人付(部分)  前年の、

前年の、慶応二年六月御進発供奉御役人付に 御書院御番頭 千五百石 水野伊勢守 四千石 八木但馬守 歩兵御奉行 千七百石 小出播磨守 |

面白いことに、その日慶応三年一月二十五日は、京都町奉行の役宅に軍関係の奉行達が集められ写真を撮っているのだ。 なにかあるのである。このことには後に触れるとする。 まずはこの写真の男、HP子は、京都町奉行の役宅に集合した、木村喜毅たちのグループのすなわち喜毅が記した中の一人だと思う。 木村写真との、写真ポジションのこれほどの同一性は、当時のオープン撮影技術ではそう簡単に作れないないことは明らかである。 また、写真人物が文官の姿であることから、総務部長的な役割の水野伊勢守あたりではと思うのだ。 ということは、どこかに同じ敷物に腰掛けた八木但馬守や小出播磨守などの写真があるということだ。 また、使番(つかいばん)とは、江戸幕府の職名。古くは使役(つかいやく)とも称した。若年寄の支配に属し、役料500石・役高は1,000石・布衣格・菊之間南際襖際詰であった。 職務は、戦場において伝令や監察、敵軍への使者が始まりで、後に幕府官吏に対する監察業務であったとWikipediaにある。 |

|||

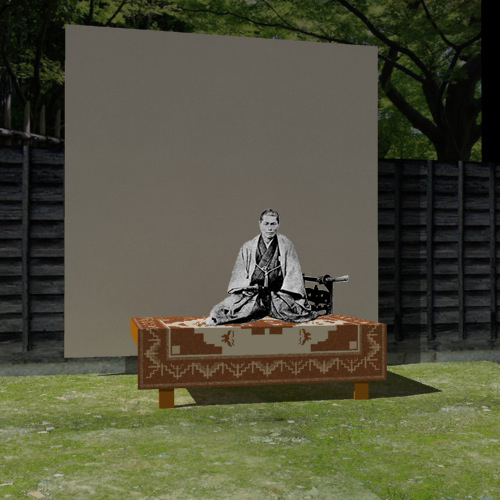

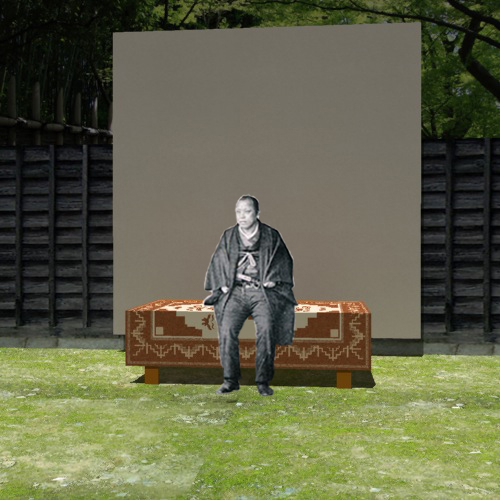

| 敷物を復元して見て分かったこと。近藤・木村写真と松本写真の敷物の敷かれ方の違いから言えること。 | ||||

|

近藤勇と木村摂津守と水野伊勢守の敷物は、松本良順の敷物を180度回転させて使用している。 正面のピラミッド模様のパターンの違いで判別できる。このことは、敷物が正方形でなく、長方形であることを示唆している。 敷物の縁を一周するピラミット模様は、正面の長い辺で7っ、サイドの短い辺で6っである。各写真の模様断片を合成して作図し、空白部分は全体のバランスを見て判断した。 またスタジオセット方法の違いは、写場が「仮写場」で、近藤・木村+水野の撮影と松本良順の撮影タイミングには、ある程度の時間的隔たりがあることを示している。 むろん、近藤と木村+水野のセッティングの一致は、単なる偶然の可能性も大で、当HPは当然一緒に撮影したなどとはまだ言わない。 とはいえ、アングルやセット(背景の白幕や敷物の平台)に同一性が見られ、一定の時間に、一定の写真師によって撮影されたことは容易に推察できる。 |

模様が確認できる近藤写真1及び木村と水野の写真は こちら↓の面が正面にくる。  松本写真のみが↑こちらの面が正面に向いている。 CG作製に際し仮に決めたサイズ 敷物は2000cm×1560cmとした。 パターンA(近藤・松本・木村・水野)の平台は2000×2000×600 パターンB・C(上記以外)の平台は2000cm×2000cm×450cm |

||

|

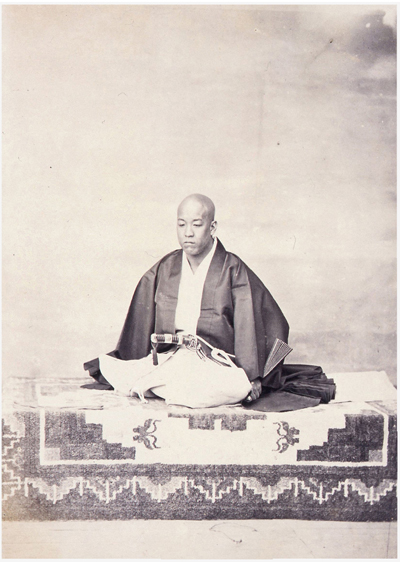

グループB:バックに白布を垂らし、押絵貼屏風を置き、足つき平台に敷物を横方向にセットした、衣冠姿の男のシチュエーション。

|

||||

|

問題は、人物はだれ? ドキュメントそれとも演出? |

||||

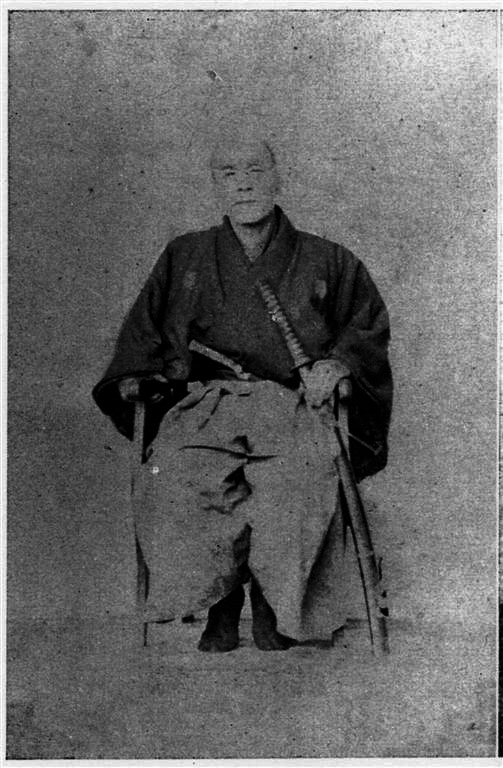

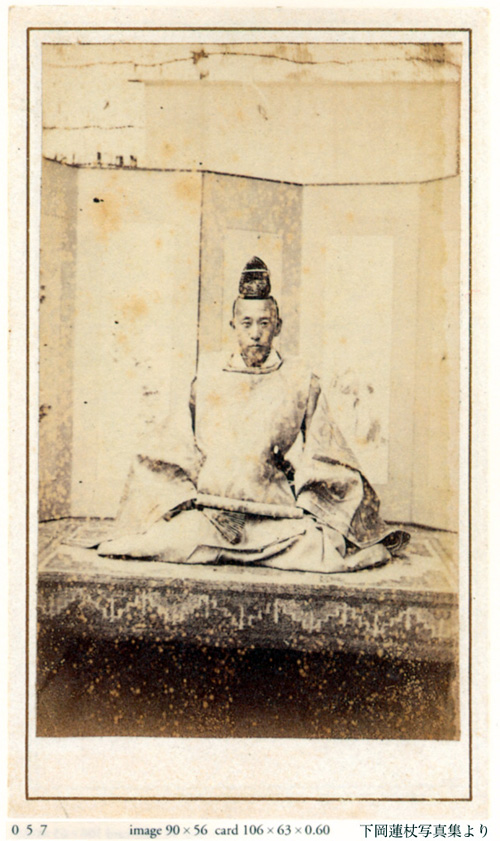

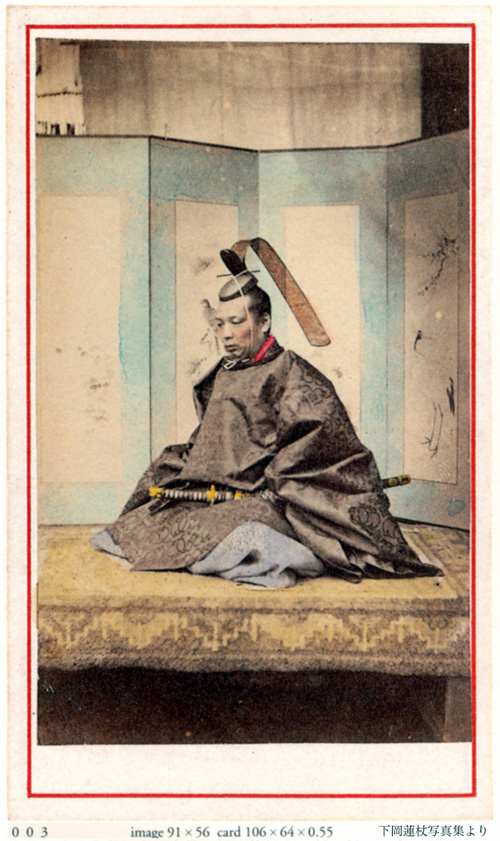

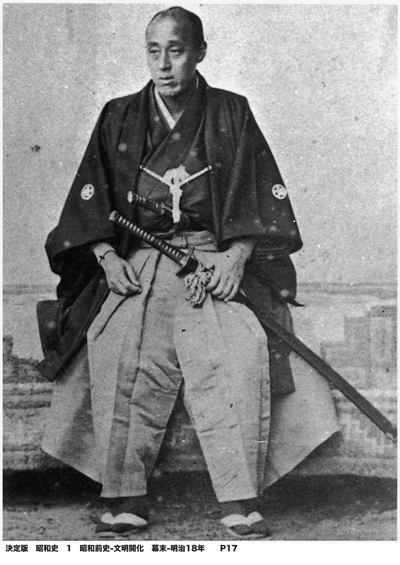

「狩衣姿の大名」人物不詳 |

|

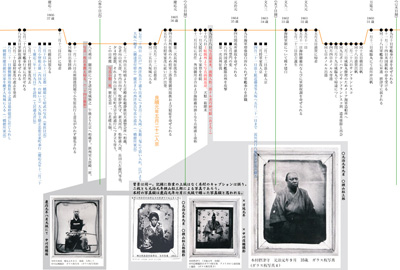

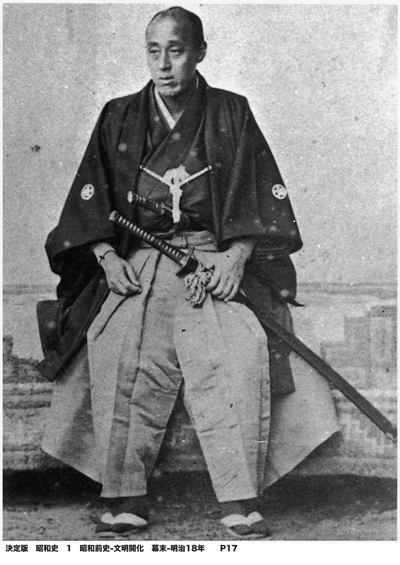

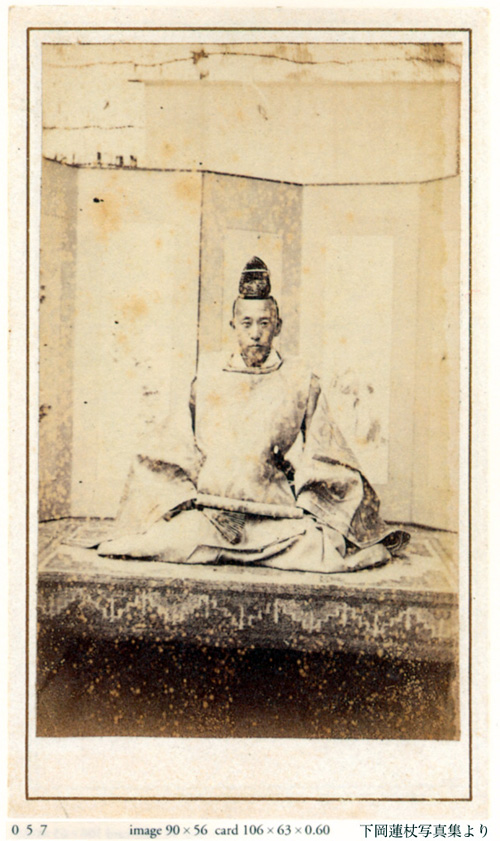

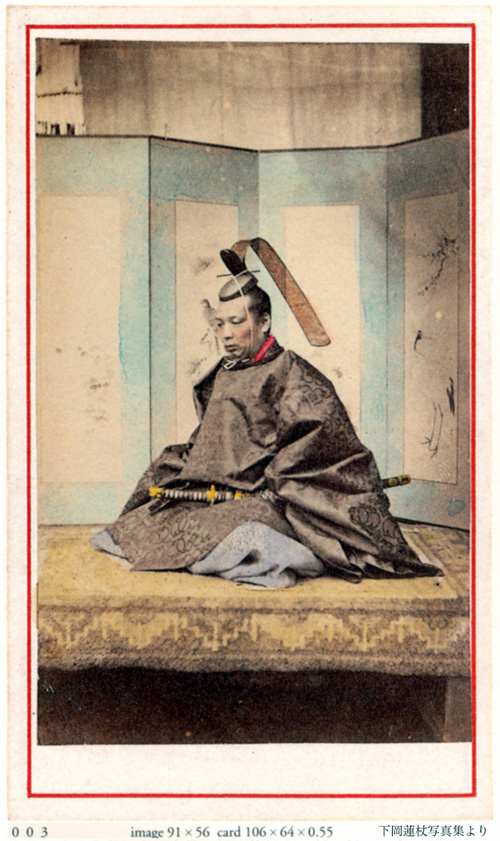

「狩衣姿の大名」のキャプションで石黒敬章編「下岡蓮杖写真集」で紹介された写真である。 この写真は「大礼服姿の大名」写真を含む41枚の蓮杖の店で売られた写真のかたまりとは別ルートで、「蓮杖写真がひとかたまりで発見されたうちの1枚」とある。さらに、これと同じ台紙に貼られた下岡蓮杖撮影の写真が同時に確認されたことから、石黒氏は近藤勇の写真も下岡蓮杖の撮影ではと発表された。(1999年5月) その後石黒氏は近藤勇写真の下岡蓮杖撮影説を撤回された。 森重和雄氏コメント  「狩衣姿の大名」の人物の別カットが、毎日新聞社編「決定版昭和史 1巻 昭和前史・文明開化」(毎日新聞社、昭59年)に掲載されていたことが判りました。

「狩衣姿の大名」の人物の別カットが、毎日新聞社編「決定版昭和史 1巻 昭和前史・文明開化」(毎日新聞社、昭59年)に掲載されていたことが判りました。こちらの別カットは近藤勇の写真と全く同じ敷物のデザインです。 従ってこれも京都の堀与兵衛が撮影した写真です。 おことわり 当HPは、古写真研究家森重和雄先生のご研究意見として、当HPの主旨に基づき、森重先生の説をそのまま掲載しています。 当HP子は、いまだこれらの写真を撮った写真師の特定にはいたってはおりません。 |

||

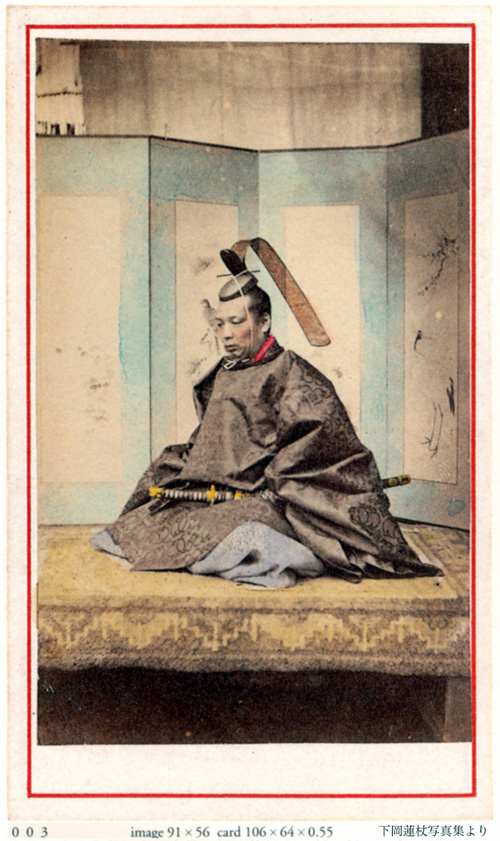

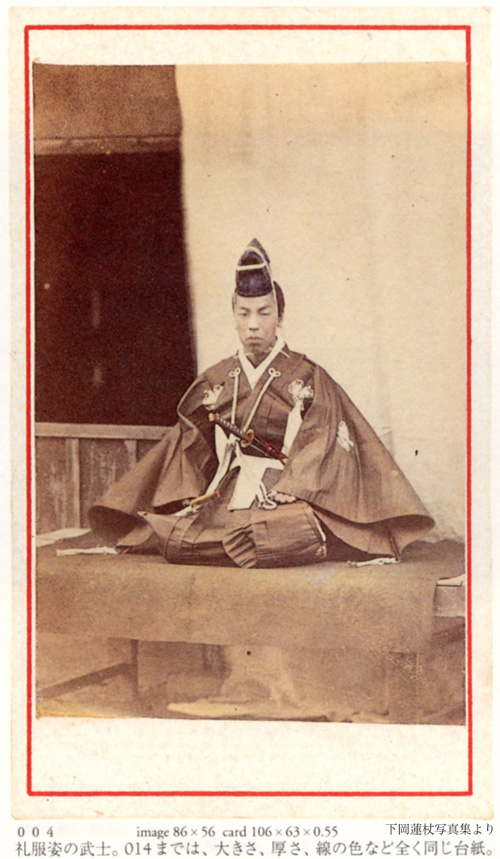

「大礼服姿の大名」人物不詳 丸善株式会社所蔵10.6×6.4アルビュメント・プリント |

|

森重和雄氏コメント さて講演後、会場にいらした青年より、面白い古写真情報を教えていただきましたので、ご報告いたします。 添付の写真は、万代修氏の調査で京都見廻組頭・岩田織部之正通俊という人物であることがわかりました。 池袋にお住まいのご子孫・松平淳氏のところにガラス原版があること。 この写真については写真原版、「写真由来記」などの記述によれば、どうやら慶応三年に撮影された写真だそうです。 これで内田九一説も完全に否定できました。 (内田九一は慶応二年秋に江戸へ移動しているため) 森重和雄氏からの追加コメントを読む

「礼服姿の武士」人物不詳 森重和雄氏によると「大礼服姿の大名」の写真の人物と同一人物だそうです。 おことわり 当HPは、古写真研究家森重和雄先生のご研究意見として、当HPの主旨に基づき、森重先生の説をそのまま掲載しています。 当HP子は、いまだこれらの写真を撮った写真師の特定にはいたってはおりません。 さらに、人物岩田織部之正通徳の特定を含め、「大礼服姿の大名」と「礼服姿の武士」は同一人物とのご指摘にも賛成しておりません。 理由 |

||

| 伊藤若冲鶴図屏風大道具に注目 | ||||

|

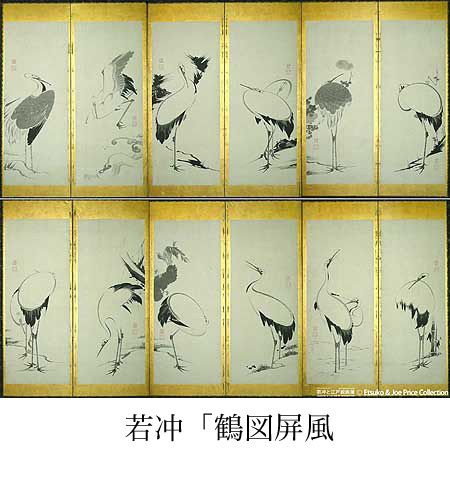

このシチュエーションの大道具の屏風に表具されている絵は、参考図とは異なるが、江戸時代の京の絵師 伊藤若冲(いとうじゃくちゅう 正徳6年(1716年3月1日)〜寛政12年(1800年10月27日) 85才没)の晩年の作風に良く似てる。 伊藤若冲は、とくに鶴の絵を得意としたとあり、男たちの写真の背後に写る屏風にも鶴と雉子と思われる絵が描かれているのがかすかに伺われる。 |

国立博物館蔵 |

||

|

グループC:バックに薄地の布の幾何学模様の屏風をたて、足つき平台に敷物を横方向にセットした、女性たちのシチュエーション。 |

||||

生け花と女 屏風に貼られた紙には「大冨 志な」とある。 |

|

幕末明治の美人図鑑(世界文化社)より 生け花と女 堀与兵衛撮影 慶応年間(1865〜68) 湿版 (小沢健志) 「生け花と女」と、下の「タバコを吸う女」と「女たち」の二枚では、敷物の敷き方がまったく異る。 カメラの時間経過による回り込みはあるものの、レンズ・距離等には、それほどの差はない。しかし被写体の人物が台上に座っているため、カメラは高くセットされ、下の二枚に比して俯瞰ぎみになっている。 これが幸いして、鶏卵紙に焼き付けた後のトリミングで、この写真は下二枚とは違った趣を出している。 この写真には、下二枚では伺えない、撮影された場所を示すヒントとなる建造物を映し出しているのである。 |

||

タバコを吸う女 |

|

幕末明治の美人図鑑(世界文化社)より タバコを吸う女 堀与兵衛撮影 慶応年間(1865〜68) 湿版 (小沢健志) 残念ながら、小沢大権威は、これら女性一連の写真を「堀与兵衛撮影」とした根拠をお忘れになってしまったようだ。 このことはHP子が信頼する筋の情報だが、大権威はさらに「私が特定したのだから、安心してよい。」とおっしゃったらしいのだ。まことに学者先生らしからぬコメントである。 この件さえ白日の下に明らかになれば、堀与兵衛さんも本当に浮かばれるのだが・・・ただただ残念である。 |

||

女たち |

|

幕末明治の美人図鑑(世界文化社)より 女たち 堀与兵衛撮影 慶応年間(1865〜68) 湿版 (小沢健志) 上の「タバコを吸う女」と「女たち」のセットはほぼ同じセッティングであることから、撮影を行った時間は接近していると考えられる。 「女たち」の横広のトリミングは、背後に植え込みを映し出している。 |

||

| この女性達の写真から言えること ・・・これは重要です・・・ | ||||

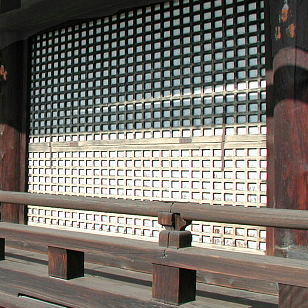

参考図 東寺西院御影堂南面格子戸 キーポイントは「活け花と女」の写真の小屏風の上に見える格子である。

キーポイントは「活け花と女」の写真の小屏風の上に見える格子である。この格子は寺院建築や寝殿造りなどに見られる大型の格子で、一般の民家や町屋には見られない建具である。 したがってこれらグループCの写真は街場の写真師の写場で撮られたとは言いにくいのである。 これらを撮ったものが営業写真師だとすると、 寺社などの境内を借りて営業するもの(阿部寿八郎の亀谷徳次郎とか堀内信重とか)の撮影か、 そのような場所に堀与兵衛などが出張ロケをして撮影したものになる。

|

||||

|

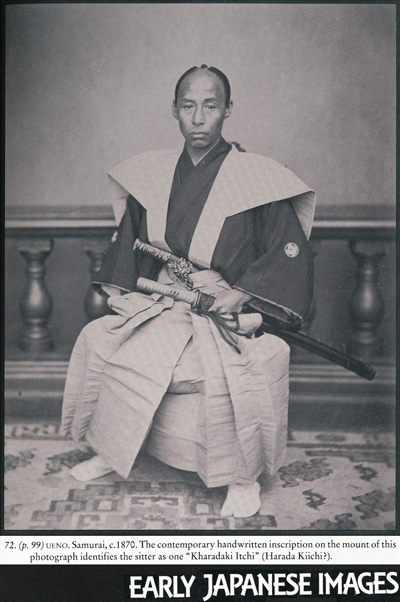

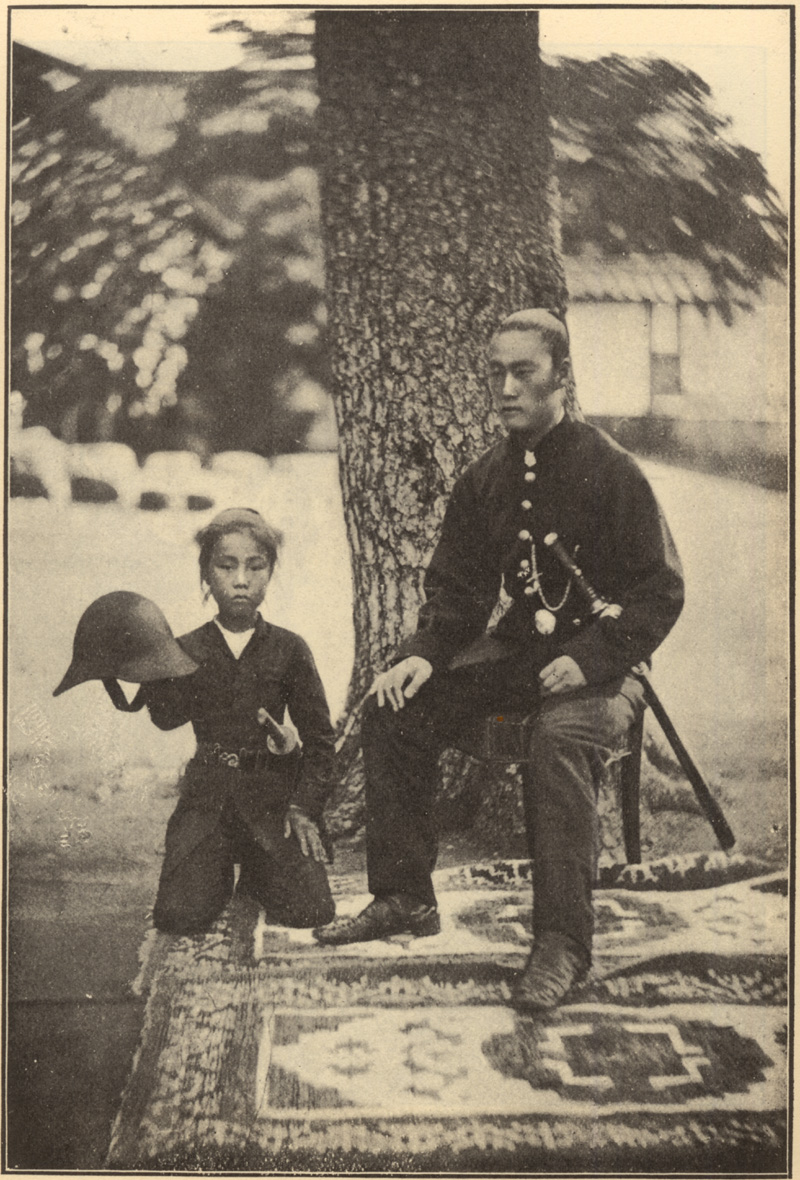

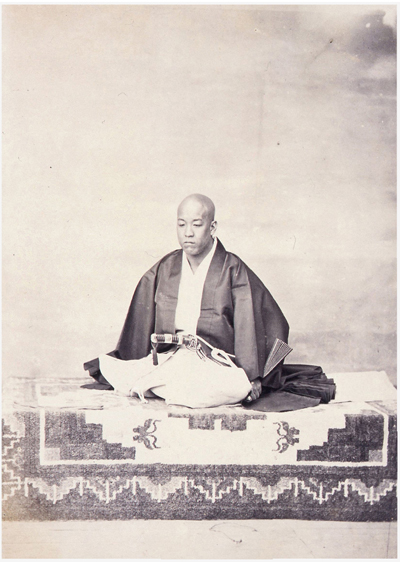

似ている:上野彦馬スタジオで撮影され、Kharadaki Itchiと手書きがある写真と鍋島直大の写真 |

||||

|

|

左は長崎の上野彦馬の写場で撮影され、Kharadaki Itchiと手書きがある写真。敷物のデザインが似ていて一瞬ぎょっとするのだが、縁のピラミッド連続模様が無く、また蝶々のような模様のデザインが異なるので、敷物は別物だ。 「佐賀藩海軍史」に掲載されている「鍋島直大公の写真」です。絨毯の柄がピラミット縁模様敷物写真の絨毯柄に似てますが、絨毯そのものの大きさは小さいようです。(森重先生のコメント) デザインの構成要因は同じです。この時代、佐賀の高級佐賀緞通が写真を撮る際の敷物としてよく使われていたことがわかります。 |

||

| ©keratutuki |

|

|

|

ピラミット模様敷物の写真は すべて同じ写真師による撮影としてよいのか?

グループA・B・C、おたがいに大きな違いがあることにお気づきでしょうか。 ABは、きわめて緊張をした表情の男たちの肖像写真であり、Cはリラックスした表情の女性たちがキャメラマンの注文に応じてポーズをとるブロマイド風写真である。 写真の作風もシチュエーションも全く違う。 写真に添えられた撮影時期の記録も残念ながら正確なものは無い。 どれもに言えることは、いつだれが撮影をしたのかについての情報はとても少ないと言うことである。 そこで当HPは、写真自身が潜め持つ、無言の証言の中に、それらの疑問を解く糸口を見つけようと、日夜写真を見続けるのである。 このピラミット模様の敷物を使用した、女性たちの写真は、京都の堀与兵衛だとしているのは、歴史写真研究の大権威小沢健志先生である。 当HPは引き続きその科学的根拠を知ろうと試みているが、具体的なものは今のところ知り得ていない。 しかし、女性たち=堀与兵衛=ピラミット敷物=近藤写真=堀与兵衛・・・と大権威の説を根拠に、近藤勇の肖像写真は堀与兵衛撮影とする説が有力になっている。 大権威の説がスタンダードであるならば、下岡蓮杖説も内田九一説もスタンダードになりうるべきで、こうした一把一絡げ的お導きは、あまり上等な考察ではないと当HPは考える。 森重和雄氏コメント決め手になるのがモデル・・・ 小沢大権威のお考え、 堀与兵衛撮影=モデル女性=この写真の女たち=堀与兵衛撮影 は 篠山紀信撮影=吉永小百合写真=別の吉永小百合写真=これも篠山紀信だ ということになってしまうのでそうとう・・・?ですね。 希望的状況証拠で、決め手がない。 たとえば近藤写真の写真師については、 なぜ、大権威は近藤写真を「堀与兵衛」としないのか? 森重和雄氏コメント「伝 内田九一」とあるのは大権威小沢先生が金丸大先生の説を踏襲したわけで、大権威は「内田九一と聞いている」とはしても、「堀与兵衛である」とは言っていない。そこが、不思議なところだ。 このことは、大権威は敷物の共通性に気がついていなかったということになるのだろう。もし、大権威が敷物の共通性に気がついていた場合に、はたして「堀与兵衛である」と唱えたかどうかについても不明である。逆に女たちの写真が「伝 内田九一」に基づいて「伝 内田九一」系となった可能性もあるのだ。 森重先生が、「堀与兵衛の女たちの写真の敷物が、近藤勇の写真の敷物と同じだと指摘したのは、たぶん僕が初めてでそれまで誰も気が付かなかっただけです。」とおっしゃるのは真実だ。 ただ、市松模様の敷物や細かな鹿の子風の敷物の堀与兵衛写真に写る女性と同じ(似ている)という理由でこの女たちの写真が、堀与兵衛とする大権威判定理由は弱いとするのがこのページのメーンテーマである。 この極めて感覚的な判断が大きな流れを決定づけるから、もっと慎重にと申し上げているわけである。 なぜ、下岡蓮杖ではないのか? ・・・当HPは、蓮杖は写真を複写してビジネスしたので撮影当事者ではないと考えるが・・・ なぜ、島霞谷ではないのか? なぜ、内田九一と言われていたのか? なぜ、・・・・ なぜ、・・・ なぜ、・・ とにかく・・・ほっておかれている検証ポイントがいっぱいある・・・ 当HPの疑問に、森重和雄先生が詳細なコメント与えてて下さったことに重ねて感謝致します。 それはそれとして、当HPは、決め手がないまま、お気楽に、少し「想像」した。 堀与兵衛は確実に関係している。 ただし、女たちの写真が堀与兵衛の撮影であると仮定して・・であるが、堀与兵衛は、近藤勇や松本良順や木村喜毅の写真撮影に使用した敷物を持っていた・・・と。 この段階では敷物をたんに持っていたに過ぎない。 すなわち、なんらかの形で、近藤たちの撮影に関与したか、関与した人間と知り合いであったと言うことだ。 当HPが想像するに、 撮影は 亀谷徳次郎・横田彦兵衛など、幕府方史料に写真師としての記録が残っているものが行った。 堀与兵衛は実務能力が高かったので、アシスタントとしてその写真師から雇われていた。 種板や美術セット等の手配等を担当していたのかもしれない。 現代の写真撮影の仕組みをを見ても同じようなことが行われている。 堀与兵衛はおそらく当時の京都写真業者としてはすでに「最大大手」であった。 そんなわけで、堀与兵衛は「撮影も代行」した可能性もあると・・やっと、いえる。想像だけど・・・ ついでに クライアントは幕府、代理店のCDは横田彦兵衛、プロダクションのプロデューサー&キャメラマンは亀谷徳次郎(阿部寿八郎)、アシスタントプロダクションのキャメラマン&美術&器材が堀与兵衛・・・・こんな豪華なスタッフ構成もあり得ないとは言えない。 流れ的には・・・その後、堀与兵衛は、件の敷物を再利用して、女性たちを撮影した・・・ 以上が、女性たちの写真が「堀与兵衛撮影の場合の」空想である。 こちらもとてもユニークな話ではあるが、確たる印が見つかるまで、大権威に好きなようにはさせたくないので、空想は止めない。 いろんな意見は、いろんな可能性であります。今のところ・・・・ 当HPは当然ながら・・・ 写真師を判別する時は、シチュエーションの単位で考えるべきで、持ち主の手を転々とする可能性の高い小道具や大道具の類をもって判別することは避けるべきである。・・・と考える。 今回のような写場を特定できない、「仮の写場」で撮影された写真については、使用されている敷物が同じだからと言って、当HPでは、グループAもグループBもグループCも同じ写真師だとは言わないと言うことです。 むかし「黄色いロールスロイス」という映画がありました。一台のロールスロイスがいろいろな人々の手を渡り、いろいろな人の人生にかかわっていく・・・そんな内容でした。たしか・・・ |

| ©keratutuki |

|

|

|

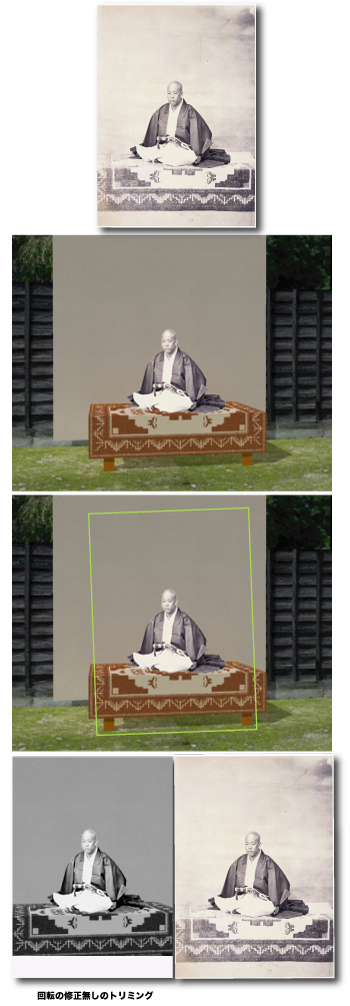

反っくり返って写っちゃいましたが・・・なにか 松本良順や近藤勇の写真では、なぜか彼らは、台座の上にちゃんと座っていながら、左側に反っくり返っていいます。 威厳を見せる演出として写真師が「胸を張って、反っくり返って下さい。」とお願いしたわけではないのです。 それなのになぜ、彼らは偉そうに反っくり返っているのかと言うと、それは、この写真が撮られた時の太陽の高さや方向、さらに、使用されたロケセットの状態に関係があるのです。 今回の反っくり返りは、まず、遅めの午後に撮られたと想定できます。そのために被写体となった彼らは、台の上で太陽の方向に体を向けるように指示されて、それに素直に従っています。 一旦撮影が開始されると、セットはなかなか動かせないもので、写真師は、カメラを動かし太陽側に回り込んで撮影をしました。そのために人物の向きをカメラ側(太陽側)に求めたのです。 この結果、セットとカメラが正対していないため、セットの台は斜めに写り込みます。 写真を紙焼きする最終段階で、写真師は、台の水平の方を基準にトリミングし、結果、彼らは「反っくり返った」わけであります。 実は、松本さんや近藤さんは撮影時にはちゃんと普通に安定した姿勢を取っていたのです。 午前中の早い時間に撮られた人は、若干自信なげに俯いちゃってる・・・そんなこともあるのかも知れません。 |

| ©keratutuki |

|

古写真研究家の森重和雄先生の古写真鑑定に対する貴重なアドバイスを戴いておりますので掲載致します。 |

|||

| 考え方 |

僕の方は一枚の古写真がいつ、誰が、どこでさつえいしたのかという、事実、真実を追究するということを目標に古写真を調べています。もちろんその過程で、いろいろな可能性について考えるのは自由ですし、大切なことだとも考えています。 |

||

| 鑑定法 | 1 | 2 | 3 |

|

そのための鑑定方法として、写真館、写場で使用されている背景、屏風、小道具、花瓶、花挿し、盆栽、煙草盆、太刀台、敷物、飾り台、腰板などは重要な要素だと考えています。 もちろんこれらの物は同じデザインのものがある可能性もありますし、移動もできるのは事実ですので、たんにこれだけで100%同じ場所で撮影されたとはいえないとも思います。 |

二つ目の鑑定方法としては、 古写真自体に書かれた墨書きなどから鑑定することですが、これも後年、別の人物が書いた可能性もありますし、本人の思い違いなども考えられますので、要注意です。 |

三つ目の鑑定方法としては、

写っている人物の行動、逸話、日記、書簡などの記録から鑑定するということになります。 写真師の方の記録があればそれも重要です。 |

|

| これらの三つのアプローチから総合的に考えて、古写真を鑑定することになります。 | |||

|

森重和雄氏コメント

森重和雄氏コメント