敷物パターンA

堀内+亀谷の敷物の特徴は

ラインが暗く

やや明るいベースの中に

3種類の九曜の模様がパターン化している

|

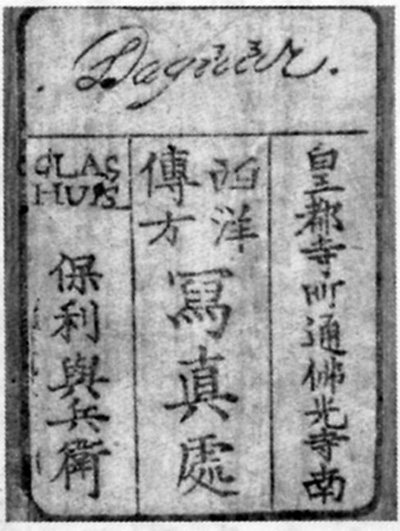

華頂山門前 堀内信重写場の写真 その1 敷物パターンA

敷物パターンAの写真は長崎からやってきた「京阪写真師の生みの親」亀谷徳次郎が中心になって活動した時期のもので、堀内信重や堀与兵衛はここで、徳次郎の指導を受けながらまた徳次郎を助けたと当HPは考えている。

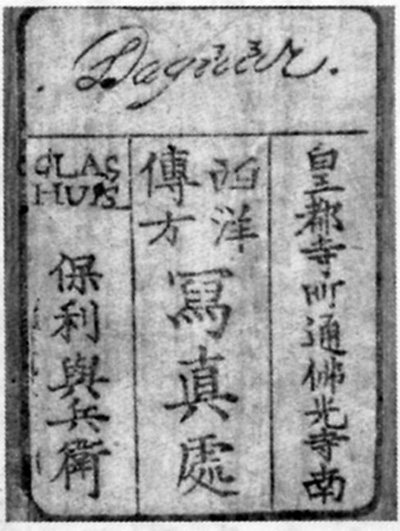

亀谷には幕府の御用商人横田家の横田彦兵衛(かつて長崎で洋学を学んだ)の要請を受けて上京し、一橋家のお雇い写真師となったと思われる記録がある。

そのご、堀内信重に写場を提供させ、写真師をするかたわら写真術教授として堀与兵衛や堀内信重や娘の亀谷とよ等を教育したと思われる。

しかし、戊辰戦争の勃発を期に亀谷はなぜか突然京都を去るのだが、その器材薬品を引き継いだのが堀内信重で、パーターンAの敷物を引き継いだのが堀与兵衛であったのかもしれない。

亀谷徳次郎はまたの名を阿部寿八郎とも言い謎深い人生を歩んだようだ。

shige氏コメント

知恩院山門下の写場は慶応年間中は亀谷の写真館です。

但し、亀谷は一橋家お雇の写真師でもあったため、堀内が亀谷の代わりに写真の撮影をしていたようです。

この写場が亀谷から堀内に譲られたのは、慶応四年・明治元年です。

亀谷は戊辰戦争時期の騒乱を避けたのか、一橋家のお雇いを辞職したためか、理由は不明ですが、一度長崎に戻り、明治になって再び上京、京都で開業しています。

おことわり

shige先生のご指摘はありますが、当HPでは、ここに集められた写真には「華頂山」もしくは「堀内」の記録があり、「写真師:亀谷徳次郎」の記録が見あたらないため、華頂山知恩院門前は「堀内信重の写場」とし、慶応期にはこの写場で亀谷徳次郎が中心に活躍していたという表現をとります。

|

小沢大権威は堀与兵衛

当HPは堀内信重+亀谷徳次郎説をとる。

女性の面影に三本木の舞妓から、女写真師となった「三輪うた」の姿を連想してしまうHP子であった。

三輪うた

|

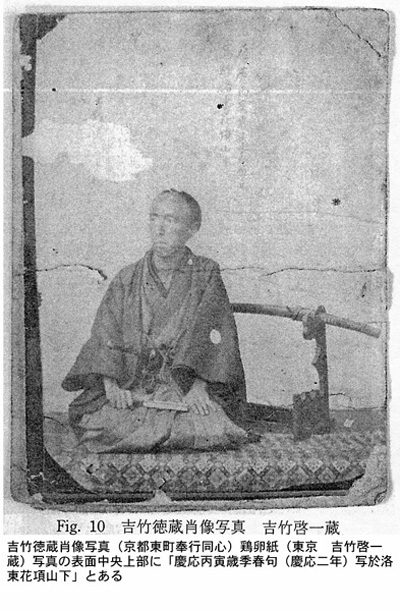

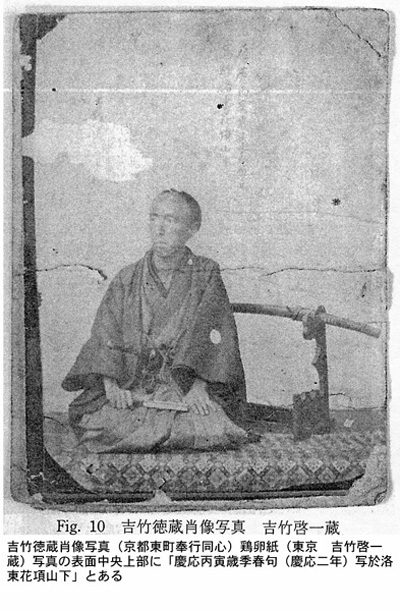

吉竹徳蔵肖像写真

(京都東町奉行同心)

写真の表面中央に上部に

慶應丙寅(慶應二年)歳季春旬寫於洛東花頂山下とある。

shige氏コメント

吉竹写真は京都の中川さんが見つけた写真ですが、中川さんによると現物は、紙焼きの写真で、文字などはすでに鶏卵紙に写りこんでいました。

|

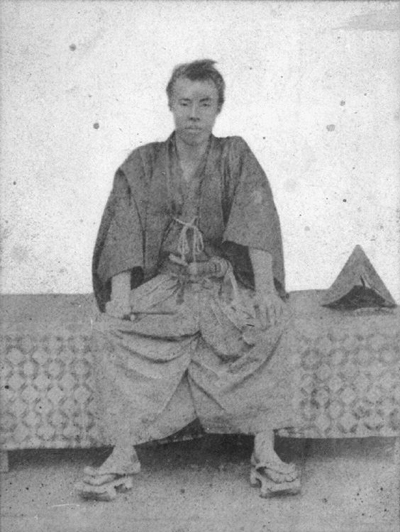

尼妙達 与兵衛の母

慶応二年三月三日 尼妙達 七十八才

当時新進の写真師堀与兵衛の母親肖像写真。

shige氏コメント

shige氏コメント

堀与兵衛の母親の写真は、思い出しましたが、桐箱の上蓋裏側に添付のシールがありました。

縦90ミリ横70ミリガラス湿板桐箱入り「保利」与兵衛のラベル

しかし、座布団下の緞子の敷物は、知恩院門前堀内前期(写真師は亀谷徳次郎)のものである。したがってこの写真の撮影に関しては、保利ラベルがあるにしても、堀与兵衛と堀内信重と亀谷徳次郎との関係に注目するのが妥当である。

|

品川弥二郎 長州藩士

|

幕末明治の美人図鑑(世界文化社)より

12芸妓 堀与兵衛撮影 慶応年間1865〜68 湿板

写真代金が高価だった時代、女性客は上層階級が多いが、芸妓がモデルとなることも多かった。(小沢健志)

堀与兵衛撮影(小沢健志説)根拠となる論証はいまのところ不明

当HPは、本多修理肖像写真と同じスタジオセットであることから、堀内信重+亀谷徳次郎説をとる。

|

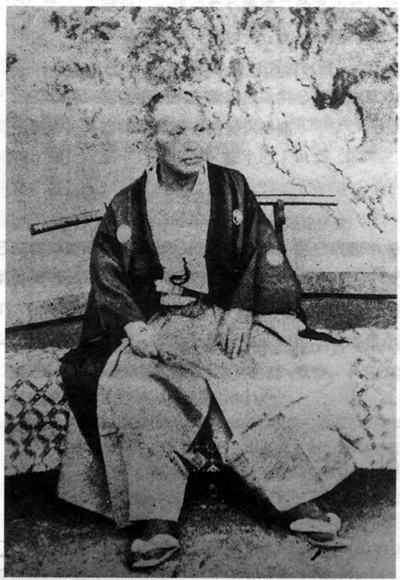

本多修理肖像写真(越前藩士)

本多修理自筆の公用日記「越前藩幕末維新公用日記」(谷口初意校訂、福井県郷土誌懇 談会発行、昭和49年)の口絵

オリジナルの所在は不明。

写真の解説に

「本多修理釣月(五十二歳)」

「慶応二年八月九日 京都知恩院山内に於いて堀内氏撮影」とある。

|

鳩山春子『自叙伝』(昭和5年 非売品)からです。

鳩山春子(鳩山和夫の妻)の父親・渡辺努(松本藩士)です。大空社の伝記シリーズで復

刻がでていたと思います。

|

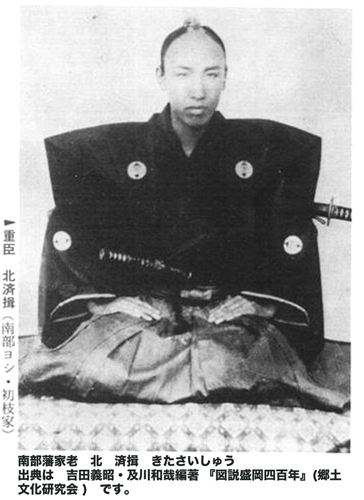

南部藩家老 北済楫さいしゅう(図説盛岡四百年より)

南部藩御三家(遠野南部家、中野家、北家)があるみたいです。

盛岡に石割桜(国指定天然記念物)というものがあるそうです。

南部藩の家老であった北家の屋敷跡にある巨大な花崗岩の岩の狭い割れ目に幹の周囲は4.6m、樹高10.8m、樹齢が360年前後の「エドヒガンザクラ」が生育しています。

|

shigeさんコメント

石黒敬章さんの昨年(2008)の図録に掲載されていた京都のおきゃんな小町娘の写真です。

図録には上野彦馬撮影名刺写真として掲載されている。

敷物の模様がきわめて鮮明な写真である。shige先生には大感謝だ!おかげさまで模様デザインパターンが完璧に読み取れました。

これは京都の堀内写場で亀谷徳次郎により撮影された写真が、長崎の上野撮影局でプリントされたということになるのだろう。亀谷徳次郎の娘とよが故郷の長崎に持ち帰ったものだろうか。

「亀谷とよ」 「長崎に帰り、明治四年吉井禎次郎を養子に迎へた。禎次郎は寫眞師として朝鮮に開業、明治十八年十月病逝した。とよは晩年、長崎櫻町に送った。」〈「日本寫眞界の物故功労者顕彰録」P14〉

|

HP子コメント

以下は状況推測記述ですが、

先ず 尼妙達の写真は、慶応年間に堀内信重の写場で、亀谷徳次郎もしくは亀谷徳次郎の指導の下に堀与兵衛が撮影し、ガラス原板を堀与兵衛が所持した。

堀与兵衛が亀谷徳次郎の指導を受けていたことは記録もあり、洋学に熱心なガラス商が種板用のガラスを納品に行きそのまま指導を受けていた。

その後与兵衛は写真師として大成し店を出した。

母しな像慶応二年三月三日は、明治になってboxに収めシール(明治期のもの)を貼った。

のでは・・・などと想像しています。

また、尼妙達の敷いている、もう一つの縞模様の敷物が、保利与兵衛の女性達や中岡写真にも見られることから、

尼妙達の写真に関してのみ

1:堀内写場で亀谷

2:堀内写場で亀谷+堀与兵衛

3:堀内写場で堀与兵衛

のいずれかか

4:独立初期の堀与兵衛(九曜の敷物は亀谷先生から譲り受けた)

など、可能性の幅は広い。

また、尼妙達写真表に書かれている慶応二年三月三日が撮影日なのかご命日なのかは知りません。それによっても変わります。

さらに、吉竹写真も同じで、書かれている状態が

1:セットに張り紙をしたのか

2:紙焼きに加筆してガラスに複写したのか

3:紙焼きに直接書いてガラスケースに入れたのか・・・

よくわかりませんので書いてあることを唯々を絶対だとして決めつけは致しません。

一般論として、当HPは、説がたくさんあることが大切で、説を絞り込むことはむしろ愚かで、そんなことは、愚かで創造力や知性が足りない政治家達にやらせておけばよいと思う人です。

|

敷物パターンB

堀内信重敷物の特徴は

ラインが明るく

ベースは暗い中に

明るい模様

|

華頂山門前 堀内信重写場の写真 その2 敷物パターンB

戊辰戦争が勃発すると京都には続々と倒幕の兵が集まってきた。

堀内の写場は大忙しとなったと「月の鏡」にある。

亀谷が去り、堀内信重は心機一転新しいパターンBの敷物をセットし新設の写場で活動を始めたようだ。

shige氏コメント

堀の方は蛤御門の変までは、御所前(堺御門前)でガラス商「大坂屋與兵衛」として商売をしていましたが、蛤御門の変で京都が大火となり、その頃、寺町で雑貨商兼倉庫の建物があったので、そこに避難したそうです。

そのため営業写真館としての開業は寺町が先でしたが、すぐ後に母親の隠居所が祇園(今の「鍵善」の辺り)に焼け残っていたので、そちらを祇園支店として商売を広げました。

|

左井上平八 中央土肥眞一郎(土居通夫)右平井義十郎

平井義十郎のご子孫である平井氏所蔵写真

|

深井景福肖像写真(高崎藩士)

箱書きに

明治二巳歳正月於西京華頂山中写真西毛高崎 深井景福 三拾七歳

|

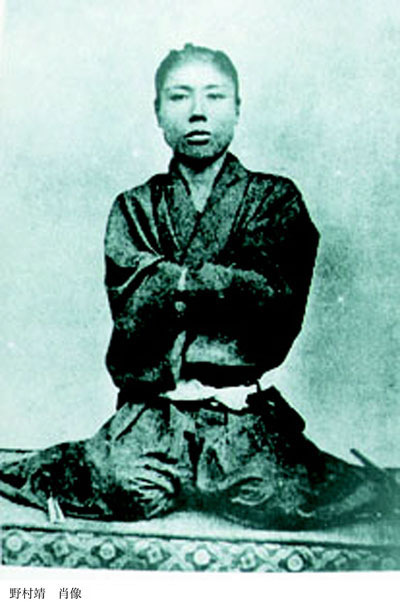

野村靖肖像写真

|

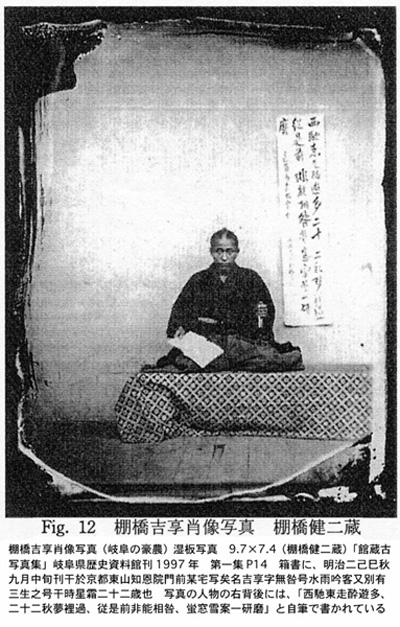

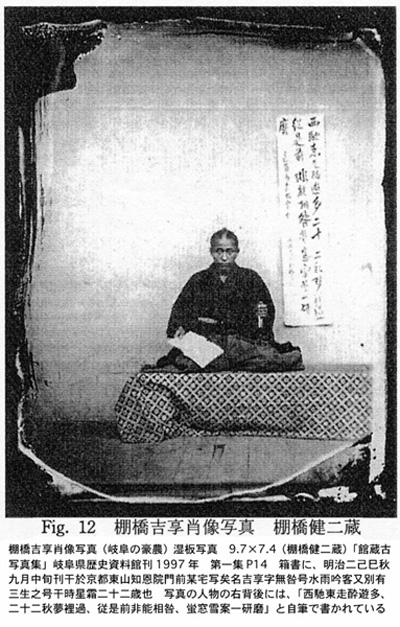

棚橋吉亨(岐阜の豪農)肖像写真

(岐阜県歴史資料館刊館蔵古写真集より)

写真背景の書は 西馳東走酔遊多、二十二秋夢裡過、従是前非能相咎、蛍窓雪案一研磨

箱書きに

明治二年己巳秋九月中旬刊干於京都東山知恩院門前某宅写

|

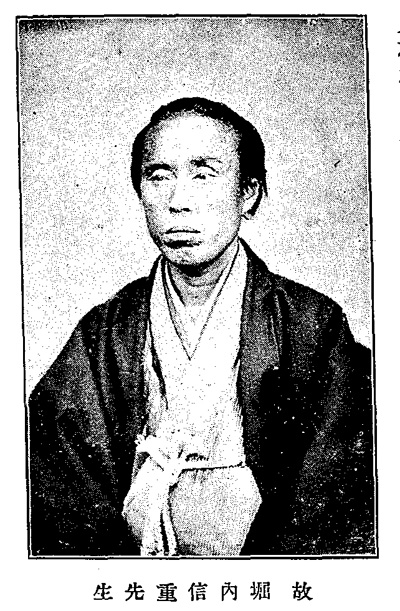

内藤鳴雪 松山藩士時代

|

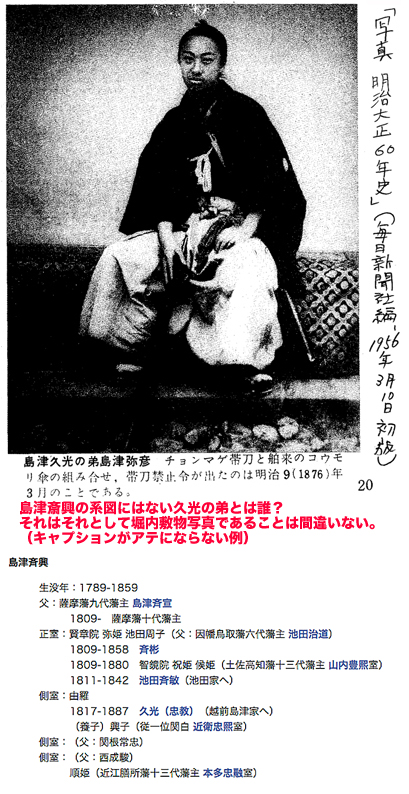

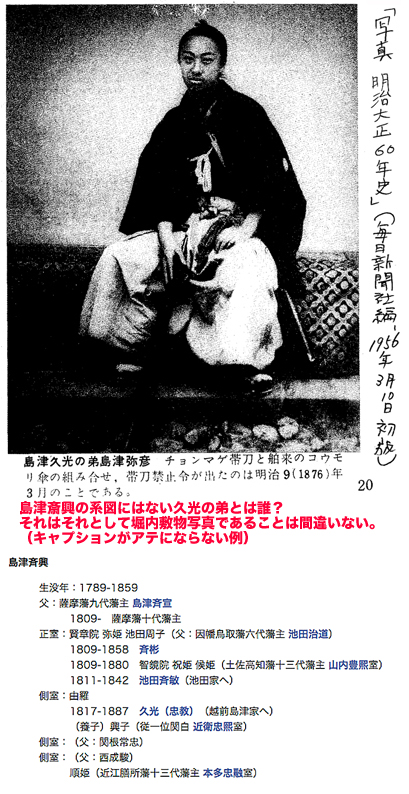

島津久光弟弥彦なる人物です。HP子、この人物のことを調べましたが、わかりません。敷物の共通性から、堀内写真の仲間である可能性がが高い写真です。

|

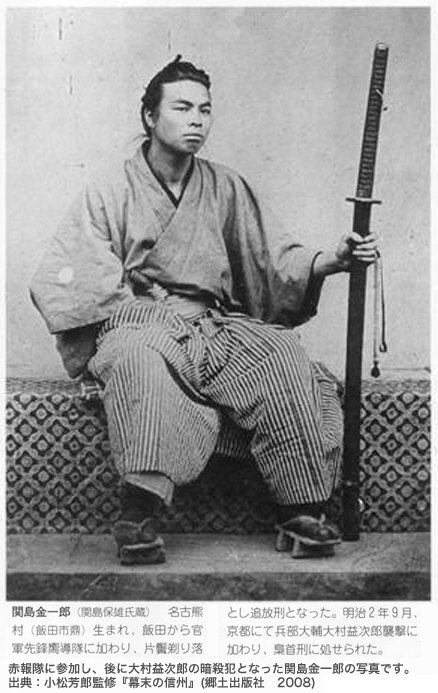

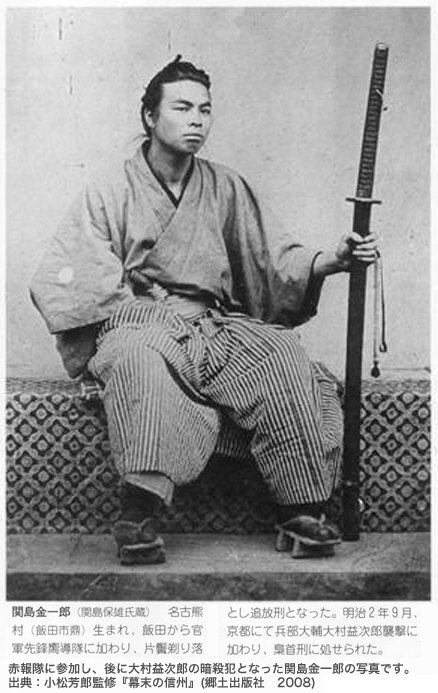

赤報隊に参加し、後に大村益次郎の暗殺犯となった関島金一郎の写真です。

出典:小松芳郎監修『幕末の信州』(郷土出版社 2008)

|

出典:不明

|

Top

Top 京都東山華頂山知恩院門前堀内信重の写場の敷物 1

京都東山華頂山知恩院門前堀内信重の写場の敷物 1

shige氏コメント

shige氏コメント