Top

Top |

| テーマ 京都東山華頂山知恩院門前堀内信重の写場の敷物 1 |

|---|

京都東山華頂山知恩院門前堀内信重の写場の敷物 2 堀内写場写真集へ 京都東山華頂山知恩院門前堀内信重の写場の敷物 2 堀内写場写真集へ | |||

|

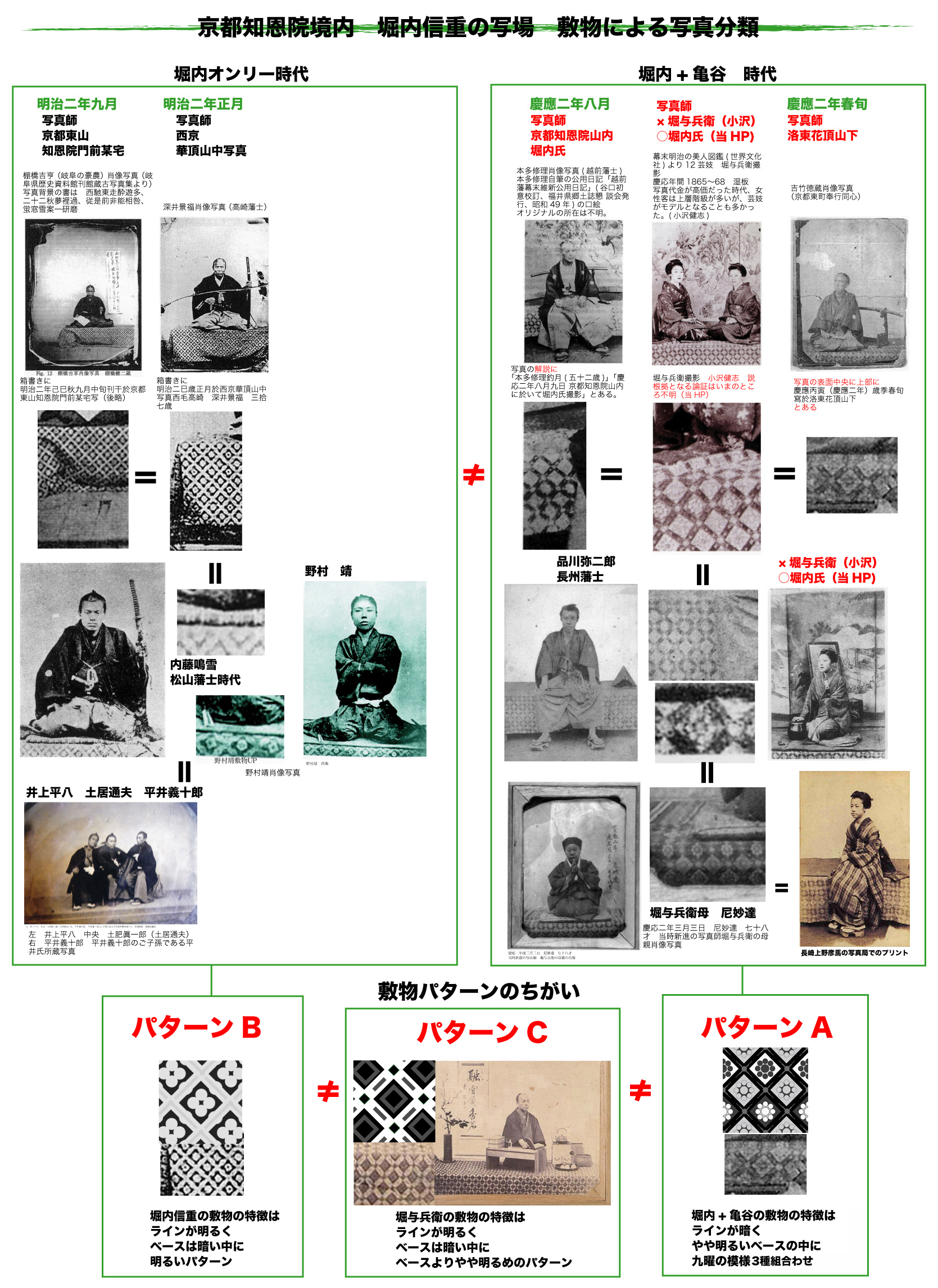

古写真研究の棚卸し 古写真の研究や鑑賞の楽しさは、写真中の場所や人物などが、いかなる時代や事件に関わりをもつのか予見・発見できたときに倍増する。 それどころか、古写真は、極めてビジブルな一級の歴史史料としての価値を示す筈だ。 学者の中にはすでに古写真と呼ばないで歴史写真と呼ぶように提唱している方もいる。 わたしも大賛成である。 そのためには、一枚一枚の古写真の記録やキャプションにたいしても、さらに慎重に取り扱うことを提案する。 先人の誤りや情報不足を勿論責めるつもりでは無い。 最近になり古写真の研究も始まる兆しをみせ、幸いに、価値ある史料写真コレクションなどがインターネットなどでも公開されはじめている。 じつに喜ばしいことである。 古写真の画像そのものの著作権や肖像権は消滅しているが、その写真を管理する者の権利は保持されているわけで、安易にコピーやトリミングなどの行為は慎むべきであることは言うに及ばない。当HPは掲載写真の出典を必ず添えることを心がけているが、中にはそれが欠けているものも多くある。悪意はないのでお許しいただきたい。 さて 棚卸しです。  左チャートに並べた二種類のパターンの敷物を用いた写真のうち5枚には、次のような撮影場所を示す言葉書きがそれぞれに残っている。 チャートを別画面で拡大する

左チャートに並べた二種類のパターンの敷物を用いた写真のうち5枚には、次のような撮影場所を示す言葉書きがそれぞれに残っている。 チャートを別画面で拡大する

パターンAの敷物写真 京都知恩院山内に於いて堀内氏撮影 堀與兵衛撮影ただし小沢氏の書籍の中の記述 於洛東花華山頂山下 パターンBの敷物写真 於京都東山知恩院門前某宅写 於西京華頂山中写真 パターンAのうち、写真師堀與兵衛とされる二枚の写真は、そのグループ内の写真と同じ敷物で、さらに同じ屏風バックの写真もある。しかしながら撮影場所は、知恩院の堀内と祇園の堀と異なっている。 堀與兵衛撮影とされているのは大権威の小沢健志先生である。当HPはこの写真の撮影者が堀与兵衛である根拠を未承知であるが、当然「京都知恩院山内に於いて堀内氏撮影」や「於洛東花華山頂山下」などの記録がある写真でも、大権威のお説に従えば、堀與兵衛の写真である可能性を考えねばならない。 しかしそれは極めて不自然だ。根拠の記録があるものが、全く根拠のない「お説」に道を譲ることになるからだ。 当HPでは以上の意見を申し上げた上で、あえて、この二種類の敷物写真は、華頂山の堀内の写場による写真と考える事を提案する。 同時に 仮説として 当HPは 敷物のパターンから 右のグループの写真は「亀谷+堀内」時代のもので、左のグループの写真は亀谷氏が去った後の「オンリー堀内時代」のものであろうと・・・考える。 当然、大権威小沢氏の説には根拠が示されていないことから、大権威が堀與兵衛とするこのシチュエーション写真が他にもあれば、当HPは、当面これら写真が、同一の敷物や同一の屏風であれば、堀内の写場の写真としたい。 また、古写真研究家のshige氏より内藤鳴雪(堀内オンリーパターン)および品川弥二郎と小沢大権威が堀与兵衛とする女性肖像写真(堀内+亀谷時代パターン)の写真が寄せられたのでチャートに加えた。感謝。 同時に、類似敷物の堀与兵衛の肖像写真が添付されていたので、3っのパターンの敷物の違いも図示した。 またまた 資料(尼妙達・与兵衛の母親肖像/野村肖像/土居通夫等肖像)をいただいた。 ありがとうございます。 こうして 資料の写真を並べて比較観察すると、大権威の「堀与兵衛説」の根拠をお教え戴く必要がますます高まるのである。 とは別に・・・機は熟したり。「長崎の人亀谷」と京都の写真師の関係についての「新説」を発表するチャンスがやってきた。乞うご期待であります。  堀内写場写真集

堀内写場写真集

|

|||

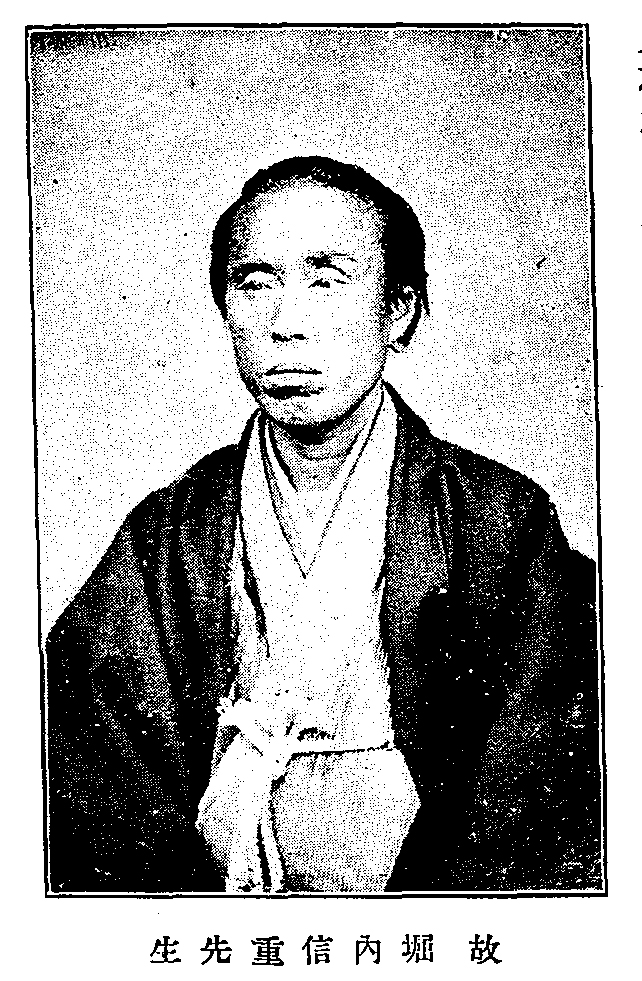

| 堀内信重 | |||

|---|---|---|---|

|

堀内氏とは「月の鏡」によると「堀内信重」。 堀内信重は代々徳川将軍家の菩提寺である華頂山知恩院の山守で、門前で茶店も経営していた。 慶応期に たまたま店をおとずれた長崎出身の亀谷の勧めで 写場を設け亀谷に写真撮影をさせた。「これ京都における写真撮影の嚆矢なりとす」と「月の鏡」に書かれている。幕末期の京都には全国から多くの武士たちが集まり、店は繁盛。信重は亀谷に技術指導を受け、機器薬品の譲渡を受け、現在の円山公園に写場を設け 新事業に完全転職する。店は益々賑わいを見せるが、明治九年病を得て信重は三九歳の若さで他界する。 「月の鏡」三十一頁 故 堀内信重先生 京都の人、天保十二年華頂山境内に生る。 家代々知恩院の寺徒を勤め山内の守衛を職とす、其居同寺山門前幽雅の地に在り、毎春桜花満開の頃、山内に杖を曳く者入て憩ふこと多し、先生の家即ち茶を呈し又桜樹の葉を以て包みたる餅菓子を製して勤む、知恩院の桜餅即ち是れにして当時東山名物の一なり。 慶応の初め一旅人あり。 来り其居に憩ひ、主人の帯刀せるを見て其所以を問うふ、主人答ふるに其家街道一般の茶店に非らずして将軍家菩提所たる同山守衛の任に在るの故を以てす、客乃ち質して曰く、然らば即ち山内の使用或は君の意に成らん、余は長崎の産、亀谷と称す、蘭人に知己あり舶来の奇品数種を携帯す、之れを君の家に陳列し好事の人に頒つを得んか、又写真と云ふものあり、器機を以て緻密に肖像を作製す、君欲せば此境内の絶勝を背景として君の像を作らん、又乞ふものあらば直ちに何人にも斯の技を試みんと。 先生常人に非らず、客の風格を察して其の言を疑はず、諾して仮暗室を茶店の傍らに設け撮影を行はしむ、是れ実に京都に於ける写真撮影の嚆矢なりとす。 然り而して慶応より明治の初年に亘り諸国藩士の入洛甚だ繁く、其技を伝聞して撮影を求むるもの日を遂ふて増加す、先生仍に乞ふて其術を修め器機薬品の譲渡を受けて是を専業とし今の公園の地に写場を設く、爾来其の業益々振ひ收利隨ふて多く家運著しく栄ゆ。 而も天寿短く明治九年病を発して急に没す、行年三十九歳、惜むべき哉。 而して長子辰之助氏年未だ幼なり、出でゝ神戸の市田氏の門に学び、寡婦家に在て門人をして業に当らしむ、然れども不幸写場遂に振はず、若干もなく廃業の已むなきに至る。 次男三男両氏亦た目下東京に在て斯術の研究に従事す、其技に達して先生の遺業を再興する甚だ近きにあらん。 |

||

kitu888tuki@yahoo.co.jp |