Top

Top |

|

テーマ:板倉勝静写真と有栖川宮の絨毯柄比較 |

|

||

|

左の二枚の板倉勝静写真の絨毯模様は一致する (左)白虎記念会館蔵(板倉勝静の集合写真) (中)板倉勝静肖像(国会図書館蔵「珍らしい写真」よりコピー) (白虎記念会館蔵)板倉勝静の集合写真に写っている人物について 調べてみました。(shige 2003/11/12) 左より 武部銀二郎(たけべ ぎんじろう) 箱館新選組嚮導役、本名「乙部剛之進」 元備中松山藩士で、板倉勝静とともに会津から仙台に入る。 戊辰戦争の際、日光山に謹慎していた藩主板倉勝静が、 降伏のため宇都宮藩に自首した折、同行した8名の家臣のうちの一人。 その後、新選組に入隊をし、蝦夷渡航後、番兵取締の任に就く。 5月11日の箱館総攻撃の時、弁天台場で討死した。 高橋慎五左衛門 備中松山藩士で、文久3年禄高取調帳に、取次格御近習70石として名が見える。 いたくらかつきよ 板倉勝静 (1823〜1889) 備中松山藩第7代藩主。幕末の老中。桑名藩主松平定永の第8子。奥州白河城で生まれる。 1842年(天保13)備中松山藩主板倉勝職の養嗣子となり、 1849年(嘉永2)襲封。陽明学者山田方谷に出会い、 元締役兼吟味役としてその才を用いる。安政の大獄で寛典を主張したため大老井伊直弼により奏者番兼寺社奉行を罷免された。 1862年(文久2)老中となり幕政を担当。内外問題を抱え、幕議との意見の対立をみて辞職を請う。 1864年(元治元)罷免されたが、同年長州征伐で凱旋し、翌年再び老中に復す。 将軍徳川慶喜の信任厚く、慶応の幕政改革にあたってはよく補佐し、大政奉還にあたっては 不満ながらも実現に種々努力した。鳥羽・伏見の戦後、隠居。その後奥州に流転し参謀となるが(戊辰戦争)、 戦況は不利。函館に逃げたが、のち新政府に自首した。特旨をもって禁固を許された勝静は、 1877年(明治10)上野東照宮祠官となった。 雨森謙一郎 備中松山藩士で、明治4年華士族卒禄高取調帳に、元高90石として 「雨森健一郎」の名が見られるが、同一人物かどうかは不明。 磯村速水 備中松山藩士で、明治4年華士族卒禄高取調帳に、元高80石として 名が見える。 |

||

|

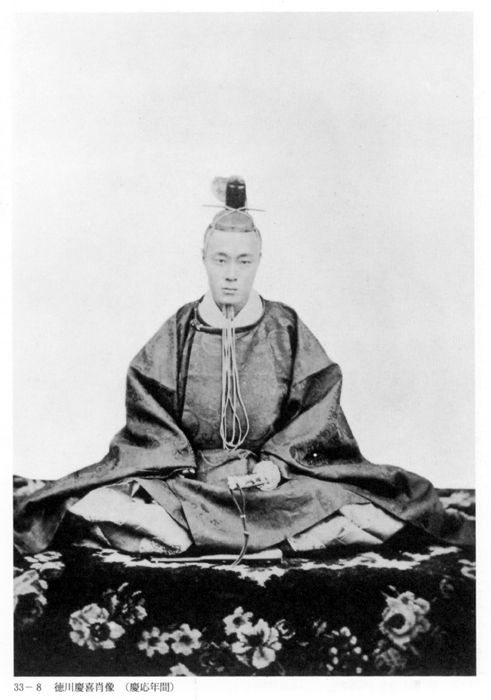

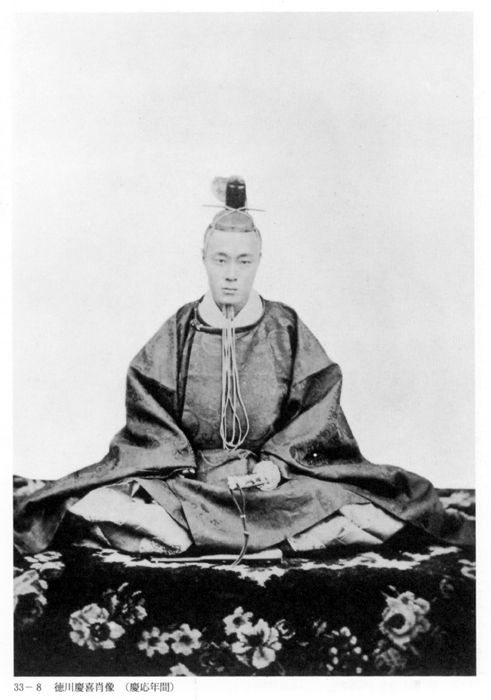

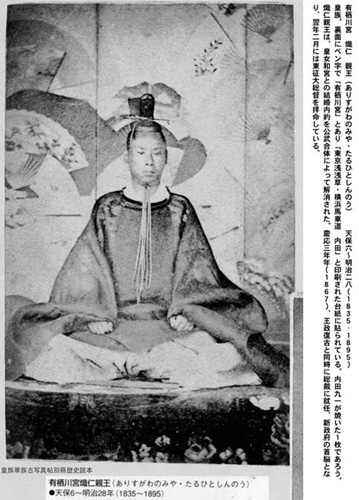

絨毯柄がにている写真。「徳川慶喜」「板倉勝静」 「有栖川宮」「青松院(松平春嶽母)」 いづれも、板倉の絨毯柄との合致点は見つからない。 | ||

|

||

|

有栖川宮写真は、内田九一でプリントしたか、撮影した写真。 裏面にペン字で「有栖川宮」とあり、「東京浅草 横浜馬車道 内田」と印刷された台紙に貼られています。(shige) | ||

|