Top |

| テーマ 内田九一の昭武写真 |

|---|

|

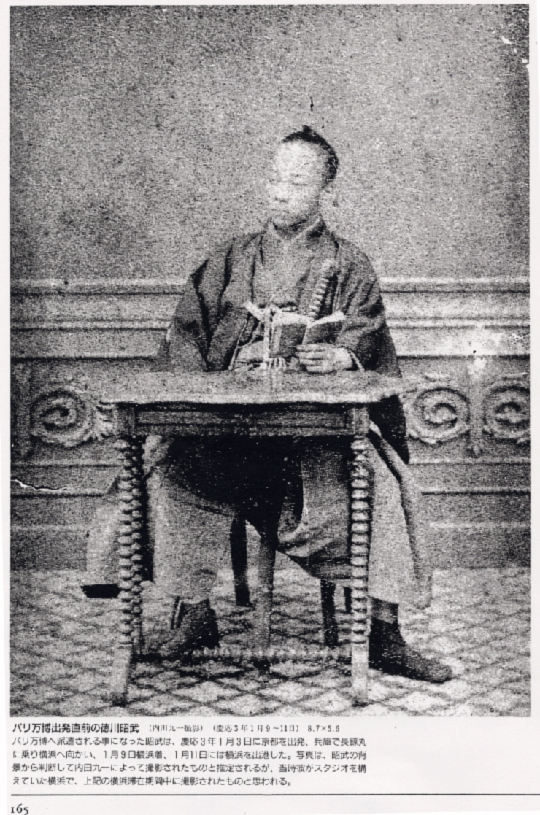

検討写真2 徳川昭武(内田九一撮影) (shige 2003/11/17)

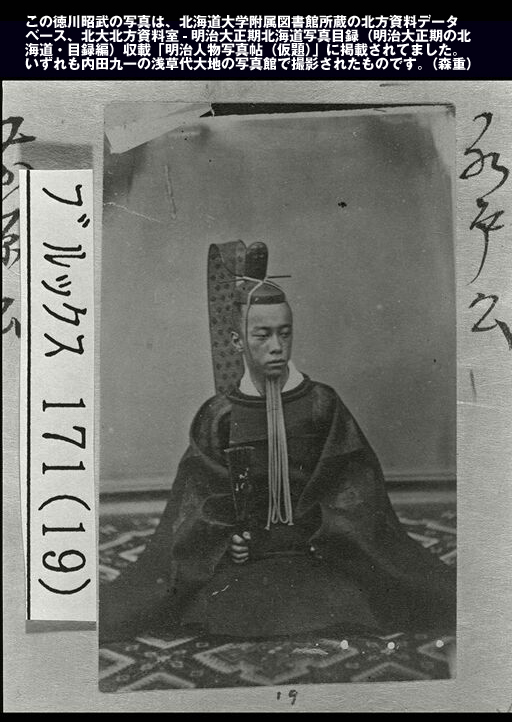

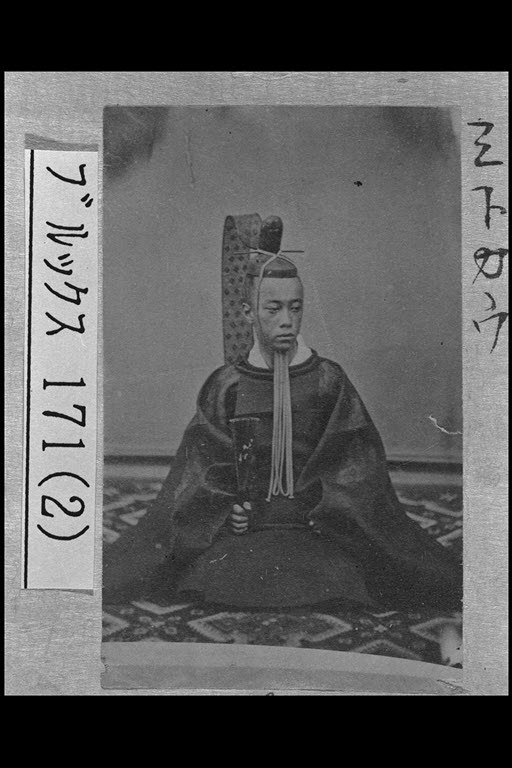

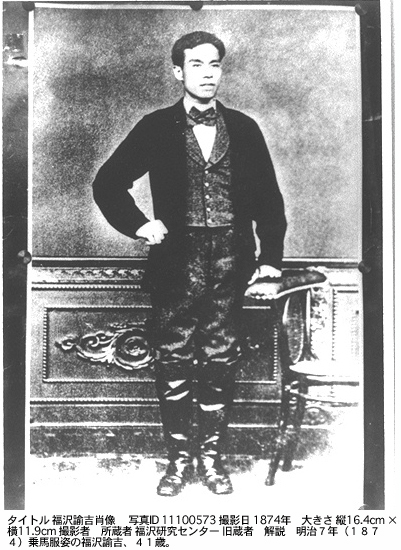

徳川昭武の写真(「将軍・殿様が撮った幕末明治」(新人物往来社)P165掲載) について考えてみました。 まず、この写真の背景、絨毯柄などを見てみましょう。 例えばこの「勝海舟の写真」や、「黒田長溥の肖像写真」、「ルボン大尉の写真」 のように、日記の記載や、写真裏面に「東京浅草横浜 馬車道 内田」とあること や、 写真背景、小道具、絨毯の柄などから、内田九一の写真館で撮影されたことが はっきりとわかっている写真は他にもいくつかあります。 これらの写真に写っている背景、絨毯柄などと比較すると、 この徳川昭武の写真も内田九一の写真館で撮影されたことがわかります。 特にこの勝海舟の写真については、勝海舟が残した「海舟日記」によると、 明治三年八月十九日の件に「九一へ写真に行く。卯三郎、[鵜殿]団二[郎]子の草稿出 板を話す。」とあり、 これを受けて 明治三年八月廿四日の件に「小拙写真、岩倉様初め届方頼み。荒井次 郎、洋行の節、加え相成り候よう頼む。」と記載されています。このことから、勝海舟が自分の肖像写真を内田九一に撮影してもらって、 岩倉具視に渡したことがわかります。 また、その後の 明治三年九月五日の件に「八木新兵衛、写真遣わす。」とありこの自 分の肖像写真の複写を利用していた様子も伺われます。おそらくこの時の勝海舟の肖像写真が、株式会社丸善の古写真CD-ROM「本朝写真事 始」 にも収録されているこの「勝海舟の写真」でしょう。 勝海舟は 安政五年当時、海軍伝習で長崎に滞在していることから、ポンペや松本良順 とも交流していました。 当然この当時から勝海舟は内田九一のことも知っていたと思われます。 また、勝海舟は明治三年六月に静岡から東京に戻っていることから、おそらくこの写 真も東京浅草代大地の内田九一の寫眞館「九一堂万寿」で撮影されたものとしてまず 間違いないでしょう。 以上のことから、同じスタジオの背景、絨毯柄の写った「徳川昭武公の肖像写真」 は、 この浅草代大地の「九一堂万寿」で撮影されたものという仮説がまず考えられます。 『海舟日記』にはこの他にも、 明治五年十月十七日「内田九一、日光、芝、上野の写真持参」 明治五年十月廿二日「家内写真。九一へ十両遣わす。」 明治九年四月十二日「福田鳴鵞、赤坂屋敷一見。向山並びに御下屋敷へ行く。[内田] 九一後見九郎、写真持参。」 明治九年五月一日「(前略)[内田九一、布へ写真出来候旨にて来る] 明治九年五月八日「入歯師乕吉並びに九一方へ行く」 明治九年十月二日「(前略)[内田]九市[一]より支那製寝床一ッ、預り置く。」 明治九年十二月廿二日「西四辻、返金の申訳け。松本良順方へ行く。故九一の唐臥床 料五十円渡す。」 と、勝海舟と内田九一の関係を思わせる記述が明治九年まで見られます。 明治九年十月十六日「読売新聞」朝刊三面には以下の記事があります。 「○昨日は品川町の萬林にて東京の寫眞屋さん達が寄り合ひましたのは是まで隣町に 居る同業の人でも口をきいた事が無いから以来はおたがひに心易くしたいといふので 今の内田九一さん清水東谷さん北庭筑波さん江崎禮二さんと始め其外が夕かたから寄 合ひました」 内田九一は明治八年二月十七日に亡くなっていることから、僕はこれらの、明治九年 以降の内田九一の名が諸書に見られることに疑問を持っていましたが、もしかすると 明治十八年頃までこの「内田九一」を継いだ二代目内田九一という写真師がいたのか もしれません。 『海舟日記』に「[内田]九一後見九郎、写真持参。」と書かれている「九一後見九 郎」がどういう人物であったのかはわかりません。これについてはその真偽を突き止めるために今後も研究を続けてゆくことにします。 では、撮影日はいつでしょうか? 徳川昭武がパリ万博に行った慶応3年旧暦1月11日(出発の時)では、 まだ横浜にも浅草代大地にも内田写真館はありませんので違います。徳川昭武がパリ万博から帰国した明治元年旧暦11月3日(横浜着、神奈川上陸)で は、 記録から帰国した時は横浜には寄っていないようなので、 横浜の内田写真館で撮影されたものではないでしょうが、 東京に戻って浅草代大地の内田九一の寫眞館「九一堂万寿」で、 撮影された可能性はあります。 また、徳川昭武の髪型から少なくとも明治5年の断髪令までに 確かに撮影されたものでしょう。 (1)1869年明治 2年 6月17日、徳川昭武17才の時に 版籍奉還を許され、水戸知事に任 命される (2)1869年明治 2年 9月14 日、徳川昭武17才の時に参朝、箱館追討の軍功をもって三 千五百石の永世下賜の行賞を受ける (3)1871年明治4年7月14日、徳川昭武19才の時に、水戸知事を免じられる とこのあたりの時期が可能性が高いのではないでしょうか。 徳川昭武の明治元年から明治5年までの足跡は、 未公刊の『松戸徳川家資料目録』などで調べてみたいですね。 内田九一の写真館で撮影されたことなどが記載されていないのでしょうか? 福沢写真のデータ タイトル 福沢諭吉と乗馬仲間 写真ID 11100574 撮影日 1874年 大きさ 縦11cm × 横15.2cm 撮影者 所蔵者 福沢研究センター 旧蔵者 解説写真左から 朝吹英二 福沢諭吉 中上川彦次郎 小幡篤次郎 荘田平五郎 草郷清四郎 (注1)小幡篤次郎が座る椅子が、勝・福沢が座った椅子のサイドの状態。 参考 徳川慶喜・昭武関係年表 一 〔1837年(天保8年)9月29日〜1869年(明治2年)9月28日〕 徳川慶喜・昭武関係年表 二 〔1869年(明治2年)9月28日〜1897年(明治30年)11月19日〕 戸定のSです。 03/11/21 さて、昭武の写真ですが、彼の明治以後の日記は明治3年の 北海道開拓のための旅行日記、その後は明治7年からのものし か残ってません。 昭武がいつ断髪したのか、小説の記述のもとになった資料が どれなのか、ちょっと調べてみないと判りません。 日付が書い てあれば、昭武の日記か渋沢の日記で断髪の記事があるかどう か、すぐわかりますが。 件の写真ですが、昭武の顔も少し大人びているような気もし ますね。 (shige 03/11/21) 昭武公の明治以後の日記は明治3年の北海道開拓のための旅行日記、 その後は明治7年からのものしか残ってないとのこと残念ですね。 昭武公がいつ断髪したのか、小説の記述のもとになった資料は、 「徳川昭武滞欧記録」(日本史籍協会編) 「渋澤栄一滞仏日記」(日本史籍協会編)のようです。 日付は慶応三年十一月二十五日です。昭武公の写真、僕も少し大人びているような気がします。 参考2 同廿五日、陰 昼後隼人之旅(ママ)参り、九半時比帰る。 隼人とは向山隼人正 一履 1826〜97 幕臣。勘定奉行格外国奉行。全権公使。 徳川昭武幕末滞欧日記(松戸市戸定歴史館発行) |

唐変木 |