啄木鳥Top

啄木鳥Top |

| テーマ 慶應元年の遣露留学生 上野写真局で記念写真を撮る 1 |

|---|

|

お二人とも、小沢清次郎くんですよね? |

|||

小沢清次郎 慶応四年(十五歳)留学先のロシアでの撮影 |

長崎:江崎べっ甲店所蔵「上野彦馬撮影局-開業初期アルバム」尼崎総合文化センター2007/5発行より 1-2ステッキを持つ若殿 慶応2(1866)年頃 写真は江崎べっ甲店所蔵アルバムに収蔵されている。無論、長崎の上野彦馬の上野写真局のセットである。キャプションは冊子に書かれたキャプションの一部である。 しかしHP子は、この写真は慶應元年の遣露留学生の小沢清次郎当時十二歳ではないかと推測する。 慶応元年遣露留学生は七月二十八日箱?を露西亜船ボガテール号で出港し、八月五日長崎に寄港し、二十八日次の寄港地香港へ向かう。この写真は、その長崎滞在の三週間余の間に撮影されたものであるとHP子は思うのだが・・・・如何。 |

||

|

すると・・・これもか? | ||

|---|---|---|---|

|

長崎で撮影されたとされる写真の中に、ユニークな集団の記念写真がある。 外国艦船のデッキで撮影されたとされている。 遣露留学生の三人かって・・・フン、たんなる偶然だよ! おいちゃん・・・それを言っちゃーぁ、お終いだよ。

|

小沢清次郎くん 十二歳長崎 十二歳長崎 十五歳ロシア でどうだ? 艦上の少年たちの中で、一番背の低い少年は、 慶応四年に撮影された、小沢少年に似ていないか?・・・ そして、前掲の十二歳の小沢清次郎とした、少年にも似ていないか?・・・ 結局、HP子はこの「艦上の武士たち」写真の、一番背の低い少年も、小沢清次郎くんだと思うのだ・・・如何。 ←左の写真の掲載冊子キャプション 長崎:江崎べっ甲店所蔵「上野彦馬撮影局-開業初期アルバム」尼崎総合文化センター2007/5発行より 1-5艦上の武士たち 慶応2(1866)年頃 さらに、冊子キャプションは「・・大名クラスの艦船訪問紀念であろうか。」と〆ているが・・・・ HP子は大胆にも、この写真は、慶応元年の遣露留学生一行を含む、艦上の紀念写真であると思うのである。 |

小沢清次郎が加わった「遣露留学生」とは・・・も調べなければ・・・。 | |

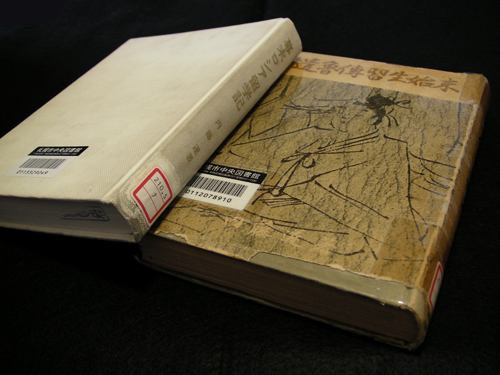

参考書は、

参考書は、内藤遂(ないとうかなう)著「遣魯伝習生始末」昭和十八年刊 東洋堂 内藤遂(ないとうかなう)著「幕末ロシア留学記」昭和四十三年刊 雄山閣 です。 「幕末ロシア留学記」は「遣魯伝習生始末」を改訂したもので、また、著者の夫人は山内作左衞門の縁続きとのことです。 「幕末ロシア留学記」より その目的と人選を引用させて戴きます。 3目的 当時幕府が万難を排除しながら、多大の犠牲を払って留学生を派遣するに至った事情については、必ず目的の存したであろう事はいうまでもない。 嘉永・安政両度のブーチャチンの来訪を契機に、日露交渉はとみに活気を呈し、幕府は開成所内にロシア学を開設する等、露学に多大の関心を払いつつあった際であるから、留学生派遣問題も、あるいは台頭していた事は想像に難くない。しかし今次の留学生派遣は、幕府の自発的意図に出たるものではなく、前述のようにゴシケウヰッチの勧誘によってなされたものであるから、幕府当局としては、特別な成案のもとに決行されたものではなかった。当時江戸表において発令された六名の辞令を見ると「魯西亜国江為伝習被差遣候」とあり、山内に対しては「語学為伝習」とされている。そして幕府当局からロシア政府に出された依頼書には「貴国之政治並海軍諸学科悉研究し成業いたし帰国せば我国之開化を進めん事明なり」と報じているが、六名の留学生がことごとく政事ないしは海軍学を志望したとは思われない。また当時開成所教授職堀達之助が留学生の一人市川文吉に贈った蘭文送別の辞を見ると、その目的を記した一節に「露西亜に送る目的は欧州学芸のあらゆる部門に関する勉学を第一とし第二は日本国にそれを入れ益々広めん為なり」と述べ、同じく開成所寄宿寮頭取神田孝平は「露西亜は世界に於ける最大で最強たるのみならず、我が国にとり境を接する唯一の国で、両国の関係が今後益々繁くなるのは明であるからである。政府が相互の友好の印として和蘭に次いで露西亜へ留学生を送るのはこの点から考へて必要と決せられたものであらう」と述べている。すなわち前者は欧州文化輸入を目的とし、後者は両国間の修交の要を説いているのである。つまり幕府の意図するところはロシア文化輸入と、両国間の修交という漠然とした目的のもとに、決行されたものと解すべきであろう。この点は文久二年の遣蘭留学生のように、あらかじめ専習科目ないし調査事項の確定していたものとは、趣きを異にしていたといわねばならない。 ところで六名の留学生が、各自どのような抱負を有していたか、これもまたはつきりしないが、大体において露都到着後専習科目を撰定したようである。詳細は後章で述べるつもりであるが、田中は始め海軍学を志望し、のち鉱山学に転じ、大築などは、慶応二年の暮れになってようやく医学を撰定したほどであるから、出発頭初にはとくに成案を有していなかった事は確かである。ただ山内のみは出発以前に決まった抱負を持っていた。箱館奉行支配並新藤鉛蔵から、山内に関し幕府に提出した推薦状によれば「学術伝習而已にも無之地理風土者勿論国体士民之強弱交易等之得失其他及見聞候事物詳悉研究為致候はば諸般御都合も可宜」と述べているから、学術研究以外に、いわゆる隠密のような使命をも有していた事が想像されるのである。さらに「魯国行用書抜藁」に記する処によれば、彼は予定どおり前記の事物について、忠実に調査の歩を進めたもののようで、幕府へ提出した、写しとも思われる個所が、まま散見されるのである。 以上のように留学生派遣については、幕府は特定な目的を有せず、ただ欧州ないしロシア文化輸入という漠然としたものであったと考えられ、また留学生個人についても、最初から研究科目に自信を持つものはいたって少なかったようである。 4人選 留学生派遣の計画は前掲のように、ゴシケウヰヨチ帰国の際同伴すべき前提のもとに行なわれたのであった。ゴシケウヰツチの帰国期は切迫していたため、人選はかなり迅速に行なわれ、慶応元年四月八日、その発表を見るに至った。ゴシケウヰヨチが幕府当局に進言してから、わずかに一ヵ月余である。万事因循固陋(いんじゅんころう)の幕府の処置としては、まことに迅速果断な裁決といわねばならない。その人選は次のとおりである。  富士見御宝蔵番格

富士見御宝蔵番格歩兵差図役勤方保四郎弟 開成所独乙学稽古人世話心得 大築彦五郎(15歳) 大砲差図役下役並勤方 寅之助伜 同蘭学稽古人世話心得 小沢清次郎(12歳) 箱館奉行組同心 志賀浦太郎 開成所教授職 斎宮惣領 同仏学稽古人世話心得 市川文吉(18歳) 村越只次郎組仮抱入同心 新吉次男 田中二郎(14歳) 洪哉弟 開成所英学稽吉人世話心得 緒方城二郎(21歳) 以上のように六名の決定を見たのである。そして彼らの人選がどのような方法によって決定されるに至ったか、その間の事情ははっきりしないが、志賀は頭初から本件に介在して奔走した一人であり、また熱心な渡露希望者であり、当時年少者としては露語に通じた第一人者であったから、当然選に入るべき人物であった。そのほかの人選については具体的資料を欠くが、これを慶応二年四月の遣英留学生の例に徴すると、すでにこれより三年前、すなわち文久三年二月開成所において、和文対策文、英文和訳について試験が行なわれ、受験者の多くは老成人であつたが、約八十名の内から十四名が選抜されている。当時の状況から推して遣露留学生の場合も、あるいは選抜試験が行なわれた事も想像されるのであるが、その結果より考察すれば、もし行なわれたとしても形式にすぎず、上記のように、ほとんど全部が開成所稽吉人心得の肩書を有する所を見れば、開成所を中心に送考されたものであつて、これを家禄に徴すれば旗本御家人の内から選抜されたのであつた。さて志賀は年来の希望を達成して、首足よく遣露留学生の選に入つたのであるが、気の毒にもその後間もなく、よんどころのない事情のもとに失格するに至った。その理由については、従来樺太境界問題のため、通訳を必要としたためと考えられていたが、原平三氏の研究により、はがらずも女性問題が当局の忌諱に触れた事がほぼ明確となつた。 ここにわれわれをして一考させる点は、今回の人選がやや杜撰であつたことである。その共体的考証については後章において述べるつもりであるが、端的にいえば志賀を除く五人のうちには、優秀な人物を欠いていたのである。この杜撰な人選が、頭初より最後まで禍をした。 いつたい今次の留学生派遣は、幕府の自発的計画に基づくものではなくして、主として箱館駐剳露国領事ないしは箱館奉行の画策が実現されるに至つたものである。しかも実際に対露交渉の任にあたり、かつロシア文化習得の必要に迫られていたのは、箱館奉行当事者であるから、その人選にあたつては、全部とはいわなくても、幾分はその配下に恵まれてしかるべきである。これは、必ずしも箱館奉行配下に人無しというわけではなく、箱館駐剳露領事ウヰルコフ推薦による山梨鶴蔵などが否決された事によつても知る事ができる。箱館奉行としては発表された六名は、いずれも若輩であつて、このまま事情不案内な露国に留学する事は、いささか不安を免れなかつた。かつ上述のような不満も介在していた事も想像されるのであるが、ここに台頭したのが取締派遣問題であつた。実際において志賀失格後における五名は、初めて江戸を踏みだすものばかりであつて、海外の旅に自信を持つ者は一人もなかつたと思われる。そこで箱館奉行においては取締りを附すべく、山内作左衛門(29歳)と小高権六の二名を選考して幕府当局に具申した。これに対する老中評議書は、次のとおりである。 此程魯西亜国江為伝習二差遣候者共人選の上先達而申渡候処猶又箱館奉行支配調役並山内作左衛門浪人右三郎伜小高権六此両人、人物も宜敷御用立候者に付、被差遣候様仕度旨別紙之通箱館奉行申聞候。右者此程六人為伝習二差遣候申渡候得共、若輩之もの且何れも書生共に而諸勘定書等之取締も不行届与之段申立之趣無余儀相聞候得共、小高権六儀者取人之身分に付、不被及御沙汰、山内作左衛門儀者申立之通伝習人取締旁差遣候方に可有御座哉之事。 右によれば幕府当局も、留学生一行がいずれも若輩の書生たちであつて、諸勘定等の取締まりに不行届がある事を率直に認め、出内作左衛門を伝習人取締まりかたがた参加を許すに至つたのである。ただ小高権六は浪人の伜の故を以て許されなかつた。  かくして六人のメンバーは決まったのである。

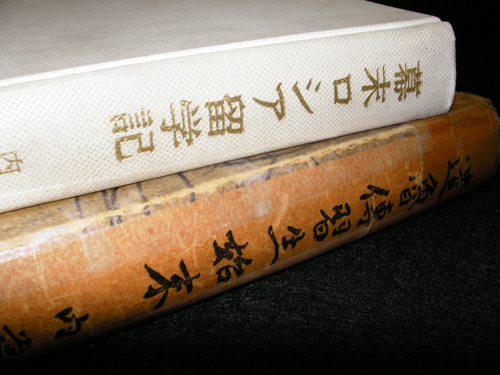

かくして六人のメンバーは決まったのである。少年三人を含む在府の五人が江戸を発ち出航の地箱?に向かったのは、慶応元年閏五月十九日(1865年7月21日金曜日)であった。一行は陸路をとり、下北半島の大間を経て、六月二十六日(1865年8月17日木曜日)箱館に到着した。 一行が箱?から出航することになったのは、ゴシケウヰツチの帰国に相乗りし、ゴシケウヰツチの先達でシベリア経由で露都ペーテルブルグに向かうことになっていたらしい。ところが肝心のゴシケウヰツチは急用でか、すでに出航してしまっていた。一行は翌年の春まで渡航の延期を余儀なくされたのだが、折良く、ロシアの艦隊が箱?に入港した。箱?奉行小出大和守はワリヤーク号の艦長インドロゴー提督に留学生達の渡露を依頼したところ、快諾を得て、慶応元年七月二十八日箱?を出港することができた。そんなわけで、一行はシベリア経由の陸路でなく、海路でロシアに向かうことになったのだ。 急遽変更となった旅行計画は、ワリヤーク号で長崎・上海・香港・シンガポールまで行き、シンガポールで外国汽船に乗り換える予定になっていたが、またまたラッキーなことに、ワリヤーク号の僚艦「ポカテール号」が本国まで帰ることになり、シンガポール以降はポカテール号に乗り換えて旅を継続できることになった。実際は、なんらかの理由から、一行は初めからポカテール号に乗船して、ロシアまでの六ヶ月半の長旅を遂げたらしい。 |

|||

|

ポ力テール号の装備は三本マスト、三十一帆、補助機関付、木造鋼板張、六十磅砲十九門、乗組員は二百二十名であった。おそらく千トン未満の機帆船であった事と想像される。全航海を通じて被らが最も難航したのは、南亜ケープタウンから英国プリモースに至る航海であった。当時アフリカ迂回の欧亜連絡が危険状態にあった事は衆知のとおりであるが、一行はケープタウン出帆以来プリモースに着するまで実に二ヵ月を要した。大体において本航海は天候に恵まれなかったが、とくに赤道以北においてはほとんど連日荒天続きであって、激浪に奔弄されて死に直面する事もしばしばあり、正月四日などは「万里大洋の難今日嘗めつくすと言ふべし」といっているくらいの大荒れであった。終航近くには寒気に襲われ、さらに生鮮食料の欠乏のため山内などは椅子によってわずかに身を支えるばかりの衰弱をきたした。現代の言葉をかりていえば「ヴィタミン欠乏症」を起こしたのであろう。 《内藤遂(ないとうかなう)著「幕末ロシア留学記」昭和四十三年刊 雄山閣》より |

|||

| ついつい・・大胆予測となってしまった。 | ||

|---|---|---|

| 小沢清次郎 十二歳 | 田中二郎 十四歳 | 大築彦五郎 十五歳 |

艦上の武士たちより |

艦上の武士たちより |

艦上の武士たちより |

上野写真局アルバム1-2ステッキを持つ若殿 | ||

| 小沢清次郎 十三歳 | 田中二郎 十五歳 | 大築彦五郎 十六歳 |

慶応二年三月ロシアにての集合写真から |

慶応二年三月ロシアにての集合写真から |

慶応二年三月ロシアにての集合写真から |

| 小沢清次郎 十五歳 | 田中二郎 十七歳 | 大築彦五郎 十八歳 |

慶応四年(1868年)ロシアにて |

慶応四年(1868年)ロシアにて |

慶応四年(1868年)ロシアにて |

では、山内作左衛門や市川文吉や緒方城次郎はいないのか・・・? |

はじめ市川と緒方の画が入れ替わっていたが、ある筋から「こっぴどく非難され」、↑その指摘が「耳の特徴」だったのでよくみると、それにはなるほどとも思い、取っ替えてみた。こっちが正解だ「さすがある筋さま」と思った。このあたりは主観が100%関わるので、学者でもないHP子は、ある筋さまには申し訳ないがこのページは続けます。 | ||

| 山内作左衛門 二十九歳 | 市川文吉 十八歳 | 緒方城二郎 二十一歳 |

|

||

| 小沢清次郎 十二歳 | 田中二郎 十四歳 | 大築彦五郎 十五歳 | すると、残りの三人だが・・・長崎で・・・慶応元年八月五日から二十八日の記録でなんか探せないものか・・・ |

|