囂庵ホームページ    |

| テーマ:ベアトが残した写真の謎 |

|---|

写真に写る侍たちは何者か?

写真に写る侍たちは何者か?

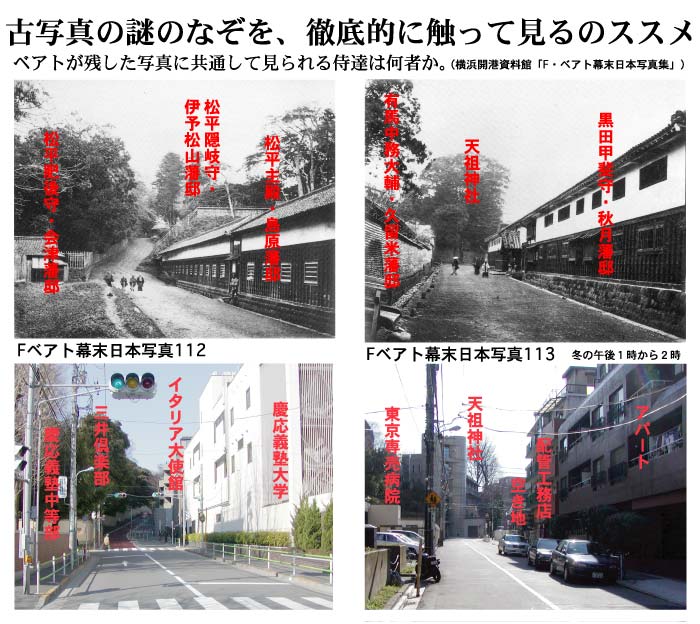

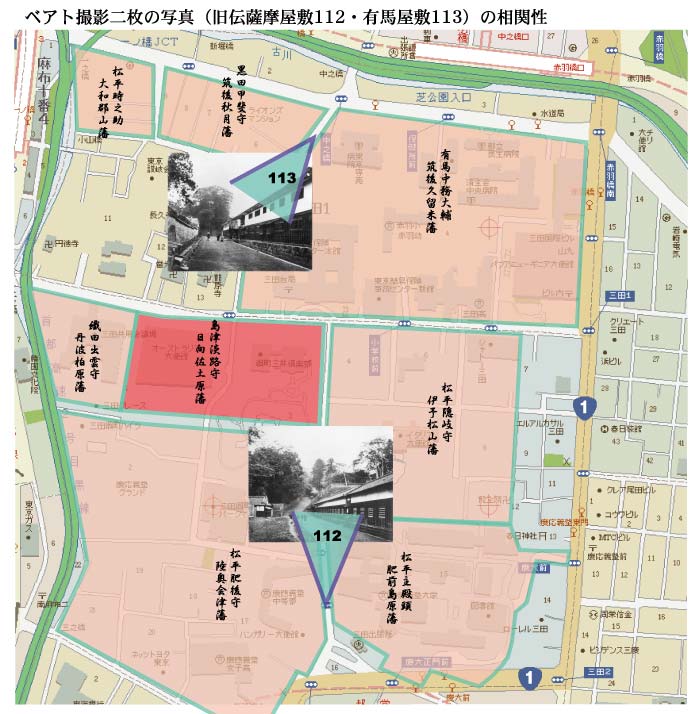

慶応3年(1867)の王政復古後、薩摩藩は徳川氏討伐の口実を設けるため、江戸市中を擾乱させていた。そこで幕府は、荘内、厩橋、松山、鯖江、上山の諸藩に命して、三田の薩摩屋敷を焼き打ちさせた。官軍はこれを口実に徳川氏討伐のための戊辰戦争を起こした。 ベアトは、混迷する政局を背景に勃発した大事件の現場を記録しようと、いさんで坂上の島津佐土原藩邸(現三井倶楽部跡)を目指した。しかし、坂下の警備役人の非常線に阻まれ、彼はその現場に立ち入ることが出来なかった。 この二枚の写真に写る武士たちの背後にあるのは、事件現場の島津佐土原藩邸である。 これらの写真に写る謎の侍達は、ベアトの行く手を阻んだ幕府の役人達であると考えると面白いではないか。今も昔も事件現場に民間は立ち入れないのである。 庵主は、二つのアングルの組み合わせによる二枚の写真は、数日前の事件の真相を追って果たせなかった、ベアトの苛立ちをも表した、歴史証言的な「一対の」事件現場記録写真であったのではないだろうかと想像する。 従って庵主は この写真の撮影日は、江戸薩摩藩邸襲撃から数日後、あるいは徳川幕府機能が完全に崩壊するまでの数週間のことであったと推測する。 残念ながら、マレーによる「112写真」の解説シートにある 事件の詳細な記述(下記資料参照)は、「113有馬様の屋敷」の解説シートのほうにはなく、江戸の大名の住まいや暮らしぶりが書かれている。 この「対写真」の語るべき、本来のメッセージを、別の意図の下に書き換えられてしまったことについて、ベアトがマレーに異論を唱えたかどうかは定かではない。

<資料> 慶応3年12月25日(綜覧 0編1冊366頁 0編相当) 是より先、浪士相、野二国の間に出没す。魁首相良武振(総三、明に小島四郎と称す、旧幕府麾下酒井金之丞の臣)、其党百五十許人と江戸薩摩藩邸に在り。 是日、旧幕府、荘内、松山(出羽)二藩兵に令して、之を捕へ、陸軍及ひ前橋、西尾、上ノ山等の藩兵をして応援せしむ。 邸吏拒て納れす。遂に火を放ちて、之を挟撃し、支封佐土原藩邸に及ふ。殺傷捕獲百余人、武振等遁れて上国に走る。 是夜、諸郭を鎖し、令して余党を捕へしむ。 慶応3年12月25日(大日本史料 0編7冊481頁) 旧幕府、庄内・松山(出羽)・上ノ山・鯖江・前橋・西尾の諸藩及陸軍方に令し、三田(江戸)の鹿児島・佐土原両藩邸を包囲し邸内潜伏の浪士等を緝捕せしむ。 是日、払暁、庄内藩等、各兵を発して両邸を襲撃し、之を火し殺傷数十名に及ぶ。 浪士の首魁相楽総蔵(将満・小島四郎・麾下士酒井金之丞家士)・落合源一郎(直亮・武蔵人)等、鹿児島藩船に搭じて西走す。 是夜、旧幕府、諸郭を鎖し、浪士七十余人を捕縛し、小普請及壬生藩をして之を監守せしむ。

<112番の写真の「日本風俗写真帳」に記載された解説シートが下記の一文である。 (横浜開港資料館「F・ベアト幕末日本写真集」より転載)> ジェイムズ・ウイリアム・マレー記(推定) ことに興味をひくのは、ここが1868年1月19日(慶応3年12月25日)に演じられた悲劇の舞台であるからである。薩摩屋敷から出たもの以外にも、この破壊の原因に関する相矛盾する報告がたくさんある。しかし、神奈川奉行の役人が出版した、公式の報告以上に頼りになるものはないだろう。その報告にはこういう趣旨のことが記されている。江戸の内外で憂慮すべき事件をひきおこしている強盗集団、つまり浪人達が薩摩屋敷まで追跡された。そこで、彼らを裁判にかけるために引渡すよう要求する使者が派遣された。ところがその使者は首をはねられたのである。---そして、彼に同行していた大君軍の分隊が火をはなった。薩摩藩の四つの屋敷はすぐに軍隊にとり囲まれ、想像以上に恐ろしい破壊と流血の光景が続いた。老若男女か砲火で焼け出され、馬は頭部にやけどを負った。公式な報告が知らせるところでは、50人から60人の強盗が死亡した(そして、260人の捕虜が捕えられた)。しかし,もしこの数字が仮の占領者、つまり薩摩屋敷内に避難しただけの人間が殺された数字だとするならば、一体、その璧の内で永住していた家臣のどれほどの家族か路頭に迷ったことであろう。それは今にわかに語ることはできない。 この日曜日の朝の太陽は、気品高き建物と、たぶん幸せな住人の上をバラ色に染めていたことであろう。しかし、この日曜日の夕方には、めった切りにされた死体とくすぶり続ける燃えさしの光景で終わったのである。これは強盗の巣窟を根絶するということでは正義だったのかもしれない。しかし、迅速な報復手段を行使するにあたって、犯非者の犠牲となった無実の人々の存在する事実は、重要なことと思われなかったようである。---もう一つ明らかなことは、日本を支配する法律が(古代ギリシャの)ドラコンの厳しい法典であるということである。 |