啄木鳥Top

啄木鳥Top |

| テーマ 徳川慶喜衣冠座居写真と同じ絨毯写真比較 |

|---|

|

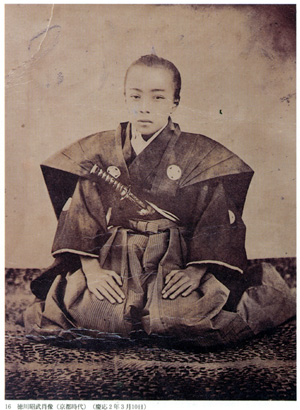

同柄絨毯写真の比較 その1 徳川慶喜・衣冠姿および洋装・軽椅子写真の写真について 慶応2年(1866)3月6日、慶喜夕六時(18時)の門出にて、奈良に遊び、翌七日夜五時過(21時位)帰殿す。(書送帳、文言留:新稿一橋徳川家記) 慶応2年(1866)3月10日、慶喜は昭武を京都の自邸(注39)に招き、彼の肖像を撮影した。 |

参考図版16▼ 参考図版10▼  昭武の衣冠姿 |

<以下は松戸市ホームページよりの引用> http://www.city.matsudo.chiba.jp/index/profile/shisetsu-guide/rekishi/tojo/degital-arc/tenrankai/05.html 将軍のフォトグラフィー -展覧会ノート- 斉藤 洋一 ◆将軍のイメージ−徳川昭武の渡欧− (前略) 慶応2年(1866)3月10日、慶喜は昭武を京都の自邸(注39)に招き、彼の肖像を撮影した。 13日には三枚を原市之進へ渡し、その内の一枚を貞芳院(慶喜実母)へ贈るように指示を出している(注40)。この時の昭武の写真が(参考図版16)であろうと思われる。この時よりも幼い昭武の衣冠姿の画像(参考図版10)が伝えられているが、今のところ撮影日時は分らない(注41)。 この年の11月、昭武は、翌年にパリで開催される万国博覧会に兄の将軍慶喜の名代として派遣されることになった。 (後略) 注39 慶喜は文久3年12月21日に東本願寺から御池神泉苑通りにあった若狭小浜藩酒井家の空き藩邸に移り、慶応3年9月21日、二条城に移るまで京都住まいの本拠とした。 注40 『慶応二年寅正月 御用留』(財団法人 水府明徳会所蔵 番号12425)、慶応二年三月一三日条。 先日一橋様へ御出之節写真鏡ニ而民部大輔様御相を為御取ニ相成候由ニ而三枚市之進方相廻候、其内壱枚ハ貞芳院様御側へ御指上被成候様一橋様ヨリ御沙汰被為在候事 注41 撮影時の特定は史料の精査を待たなければならないが、昭武が衣冠を着用していることから、元治元年(1864)11月19日に従五位下に叙任され、同28日に民部大輔となっている頃が一つの目安にはならないかと想像される。 |

しかし |

|---|---|---|

| 徳川昭武 (撮影日時不明:斉藤)  |

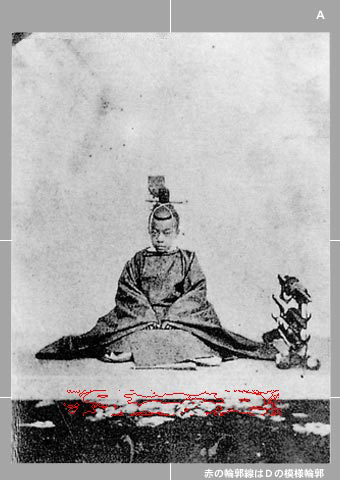

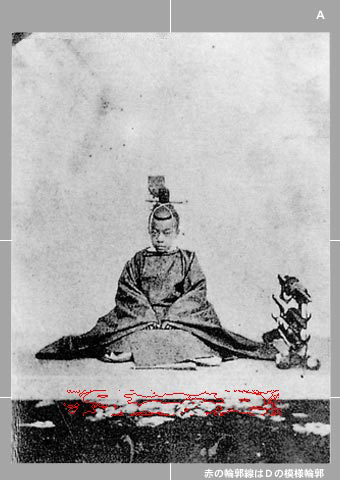

衣冠徳川慶喜(Aタイプ) |

衣冠徳川慶喜(Bタイプ) |

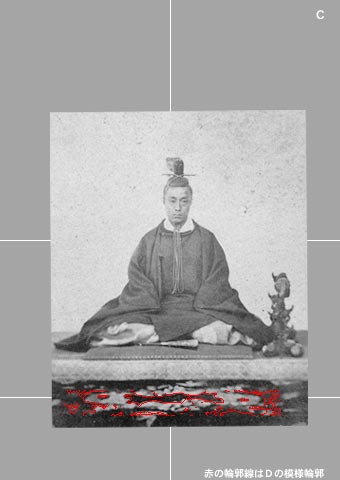

衣冠徳川慶喜(Cタイプ)  Cタイプ写真からおこした慶喜の名刺写真  |

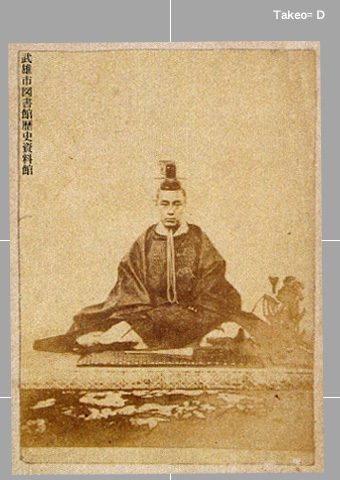

(武雄_Cタイプ) 衣冠徳川慶喜武雄市図書館歴史資料館  |

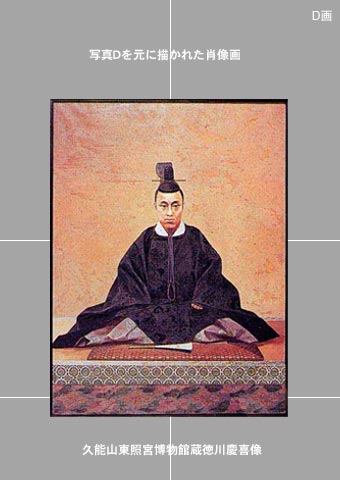

(Cタイプ画) Cタイプ写真を元に描かれた、衣冠姿の徳川慶喜肖像画  |

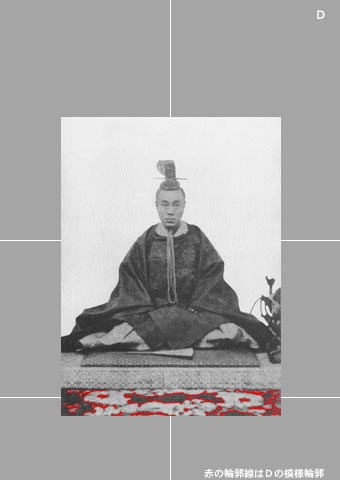

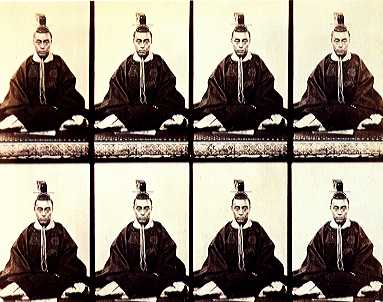

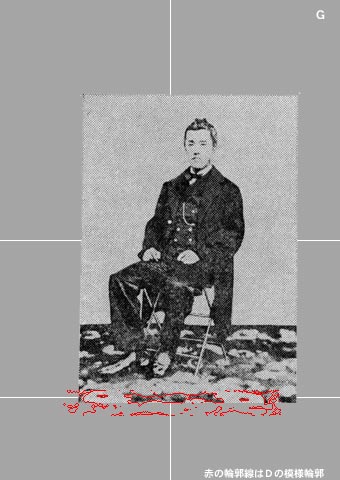

衣冠徳川慶喜(Dタイプ)(いわゆる名刺版写真では、トリミング修正で刀掛けが消去されたものが多い。)

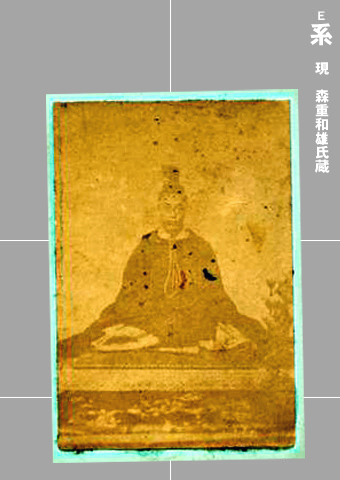

今までD系の写真には、小道具の刀掛けは無いと思っていたが、実は、刀掛けはあった。その証拠が森重さんが収集した写真に残っていた。右隅に、ABCで見られる刀掛けの丸みを持った台の足の一部が確認できる。 森重さんの収集した写真をのぞいて、D系写真は、画面から刀掛けを消去する修正を施したコピー原板からのプリント写真であった。 (D系) 衣冠徳川慶喜(刀掛け有り)森重所有 2番目の「新」、次の「森重」さんがオークションで落とした写真、さらに一番右の「幕末写真の時代p201」は、最近森重さんが刀掛けの存在を見つけた写真。これら4枚は全て、D系の写真。 Dタイプ系衣冠徳川慶喜(刀掛け有り)森重所有について (この写真は)ネットオークションで入手した(元は青木さんがどこからか入手したもの)。 徳川慶喜の写真は、他の写真と比較すると、どうも明治の後半くらいに複写されたもののように思えます。それでいて写真台紙は特定の写真館のものではなく、安っぽい感じもして、ブロマイド写真みたいです。 森重 |

||

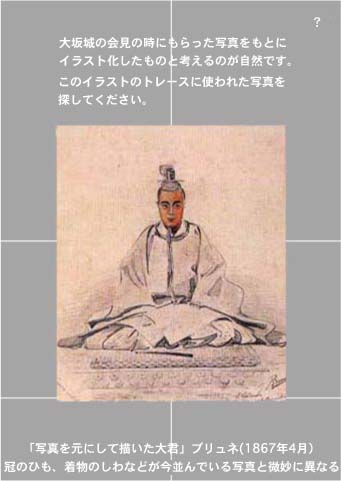

(E)ブリュネのスケッチ徳川慶喜  ブリュネのスケッチの元になった徳川慶喜の写真はAからDでは無い。と言うことは、まぼろしのEが何処かにあると云うことだ。 |

||

| 軽椅子小道具 同敷物 | |||

|---|---|---|---|

(軽椅子A)洋装徳川慶喜  |

(軽椅子B)新村猛雄  |

(軽椅子C)板倉勝静  |

(軽椅子D)永井玄蕃頭  |

|

(軽椅子E)松平乗謨  |

|||

|

松平乗謨(のりかた)は、幕末最後の城郭龍岡五稜郭を築いた。代々の三河から幕末に信濃に移封、この地に、最新の洋式築城術による龍岡五稜郭を造る。明治に大給恒(おぎゅうゆずる)と改めている。赤十字の祖。

|

|||

|