Top

Top |

| テーマ 衣冠・狩衣・素襖 ということ |

|---|

|

今回は 衣冠・狩衣・素襖 ・・ということ・・・お勉強してください。 いただきました。 江戸時代の武士の装束 さま感謝です。 |

||

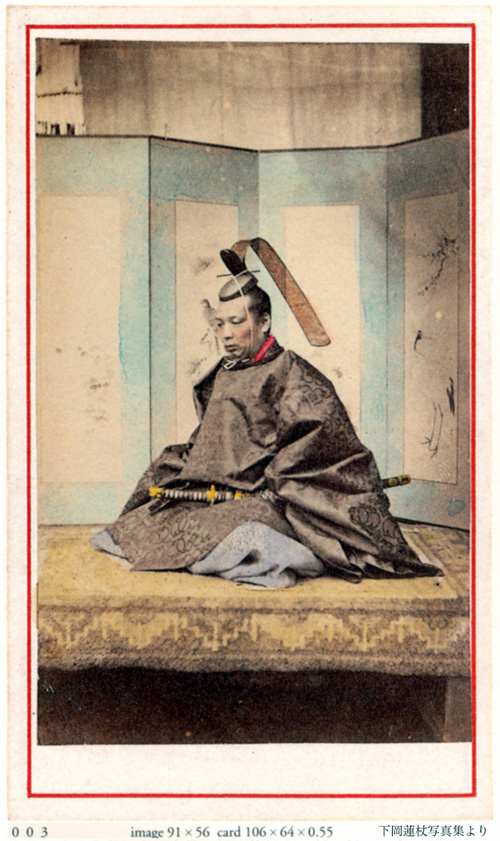

003衣冠(いかん) 003衣冠(いかん)将軍宣下や朝廷行事、祭事などの重要儀式で将軍をはじめ各大名が着用した大礼服(最も格の高い礼服)。よく耳にしがちではあるが、「衣冠束帯」という装束は存在しない。 「束帯」の略装にあたるのが「衣冠」。 束帯は宮中の正装で、武官の場合は刀を帯び、「平緒(ひらお)」という細くて平べったい布を前に垂らすことになっていたので、武士である将軍以下大名たちもそのような着方をしていた。 この写真の男性は略装の衣冠。 |

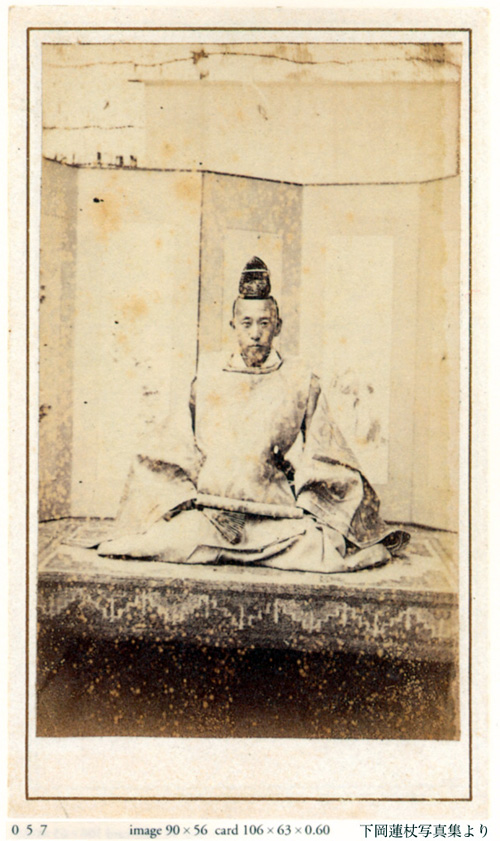

057狩衣(かりぎぬ)・布衣(ほい) 057狩衣(かりぎぬ)・布衣(ほい)狩衣は従四位下の侍従の身分を持つ大名の礼服。 布衣は旗本の大礼装や礼装として用いられた。 元々は貴族が狩りなどに着用したもので、袖が後ろみごろにわずかにとじ付けられているだけで体は動かしやすかっただろう。また、袖口にくくりの緒がついている。 文様を織り出した裏打ちされたものを狩衣、無地で裏地のないものを布衣(ほい)として区別した。 今日では神主の装束に狩衣を見ることが出来る。 |

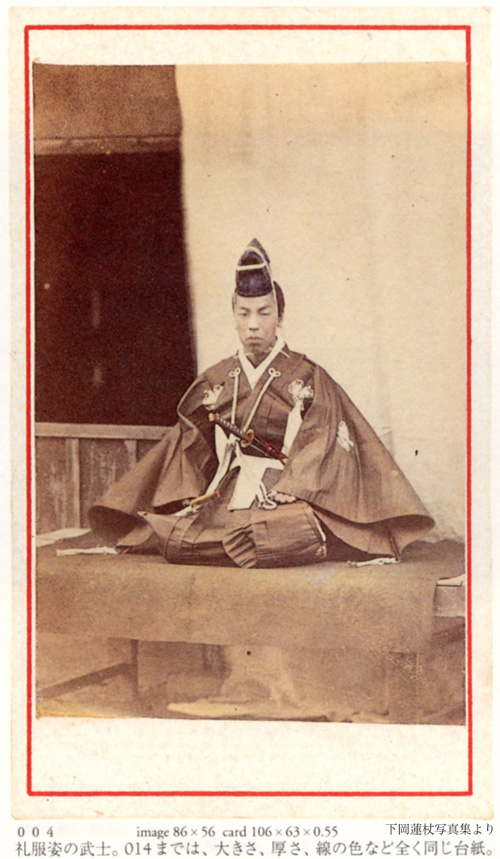

004素襖(すおう) 004素襖(すおう)大紋を簡略化した形の装束で、六位以下の武士の礼装。 胸紐や菊綴に革紐が用いられているので、革緒の直垂ともいう。 直垂や大紋の袴の腰紐は白色であるが、素襖は共布(ともぎれ:同じ布)。 今日では能や狂言の衣装として見ることが出来る。 |

|

ということは、身分によって服装が、厳格に決められていたということですね。 すると「正六位下」の身分の人は、コスプレでもない限り、素襖(すおう)しか着られないということですね。 |

||

kitu888tuki@yahoo.co.jp |