慶応期の大坂写真考

大前提

古写真の研究に於いて、写場のセットや大道具小道具の共通性から、その写真を撮った写真師や場所および年代などを特定して行くことは、もっとも初歩的な作業の基本の技術である。もちろん、たまたま偶然に同じ様な敷物が、別個に存在していた可能性もあるということは、安易に否定はできないと、確認しておく。

本題

さて、写真1、写真2、写真3は、それぞれバラバラに撮影され、バラバラに保存され、今日に至った。今回たまたま、同じパターンの敷物や小道具が使われているということで、集合・整列をさせられたにすぎない。

本来ならこれらを撮影した場所や写真師がみんな同じであって欲しいのだが、なんと、この3例の「由緒・由来」では、撮影された場所そして写真師がことごとく異なるのである。

先ずはお確かめくだされ。

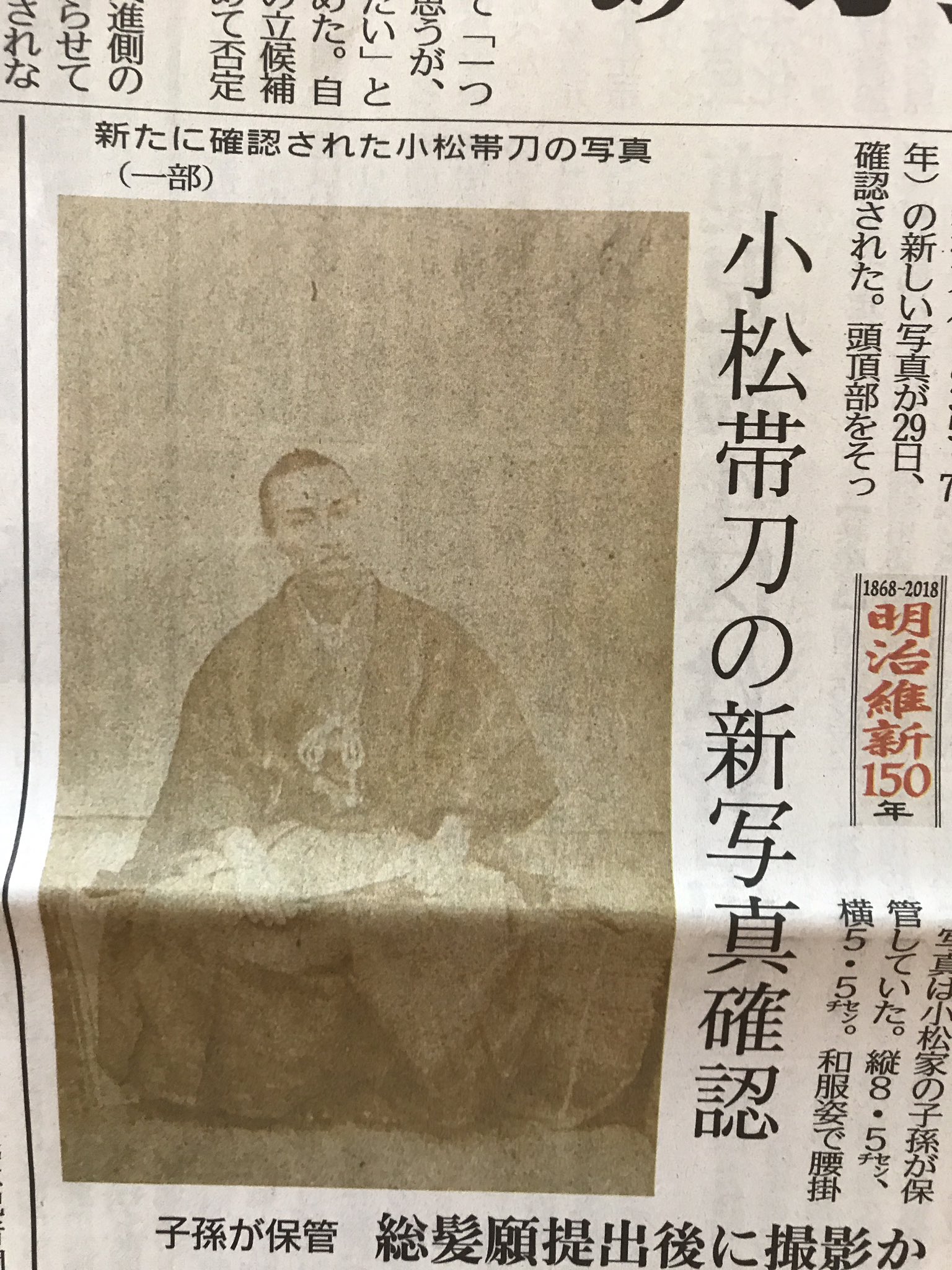

そして2017年9月30日に小松帯刀の新写真として新聞発表された写真も、断定は出来ないが「三本線縁取り模様敷物写真」のようだ。

囂庵付記

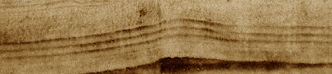

写真の背面に有朋自作の和歌、

囂庵付記

しかし、有朋の慶応三年五月八日の「葉桜日記」には、

しかはねと なりにしのちは いかならむ

うつすすかたも はつかしの身や

ただし、その際に単純ミスで、日付けを18日と誤ったことをここに指摘しておく。

囂庵付記

残留記録には内田九一が撮影した記述は無い。

博物館が推測したということか。

その場合の根拠は「絶対」なのかを是非知りたいものだ。

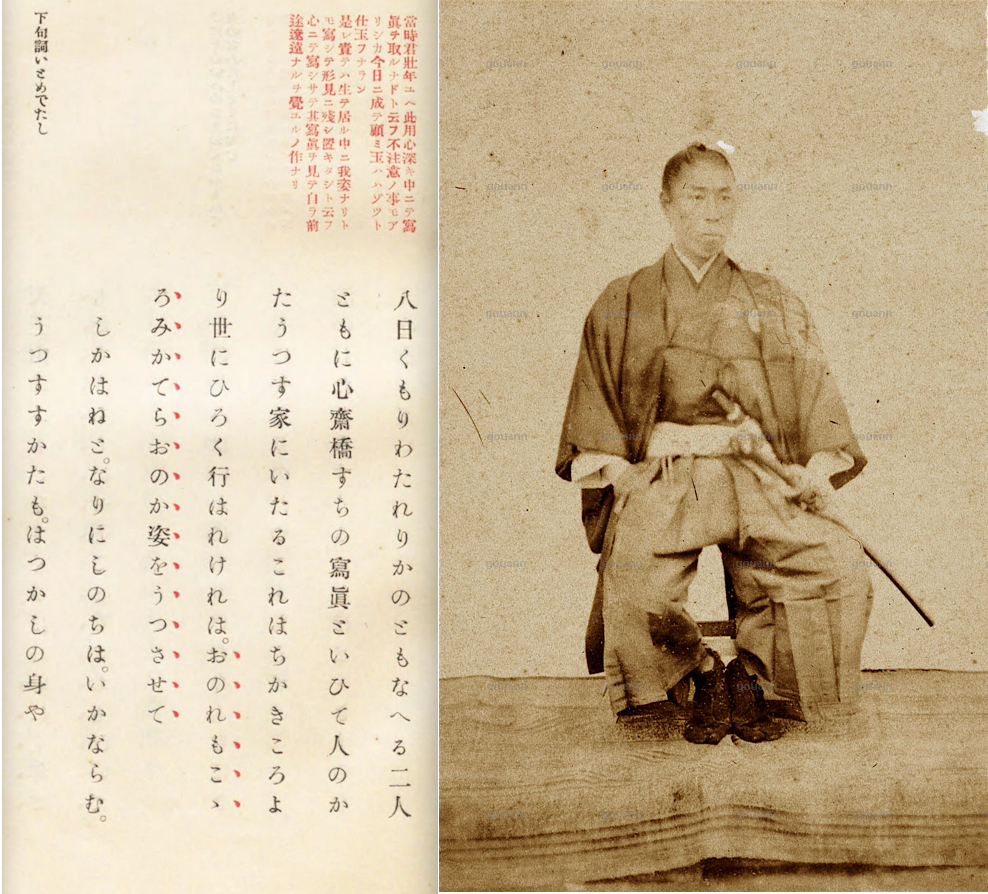

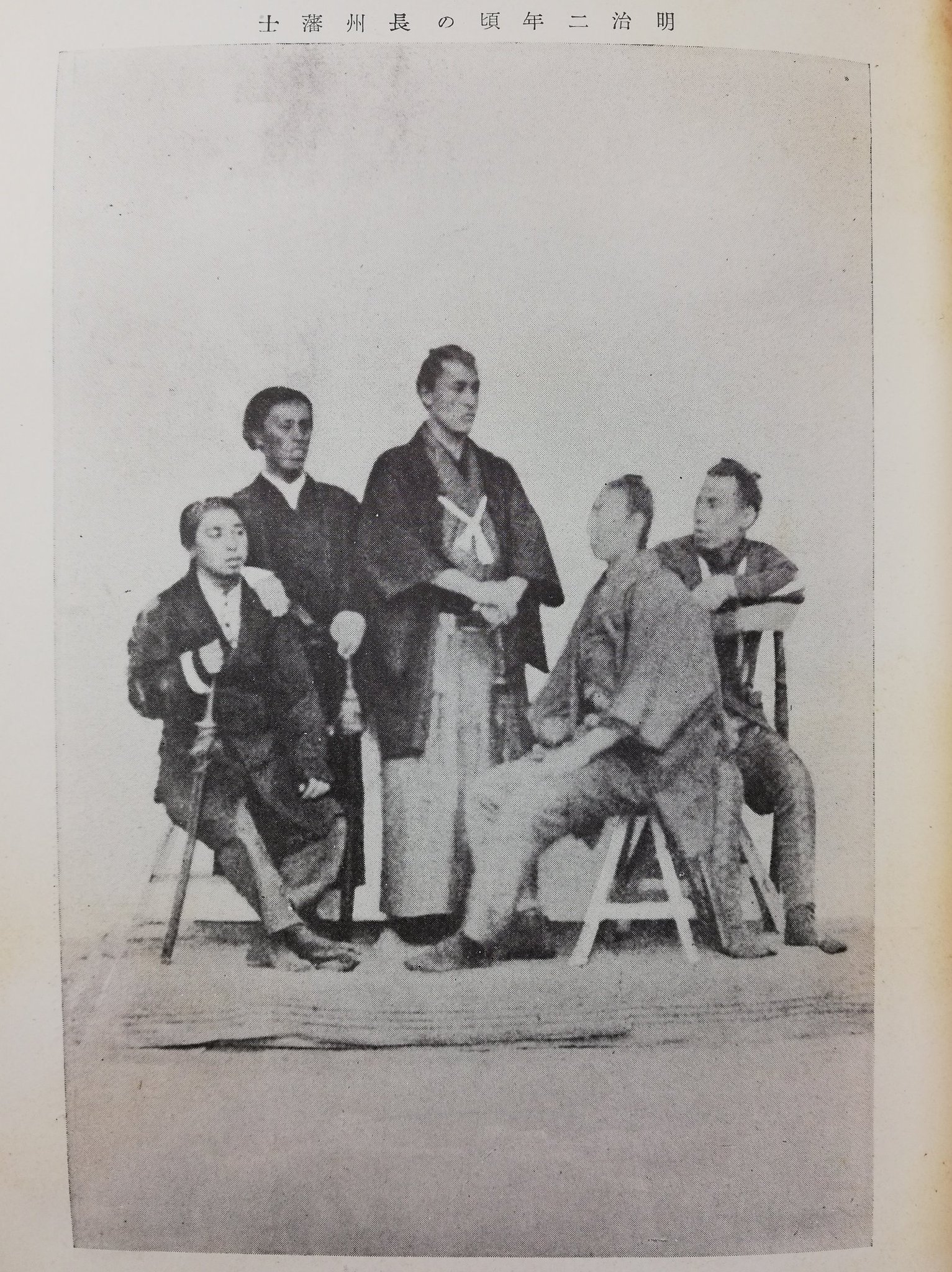

公爵山県有朋伝上巻p932

徳富猪一郎 編(山県有朋公記念事業会、1933) 国立国会図書館 デジタルコレクションより

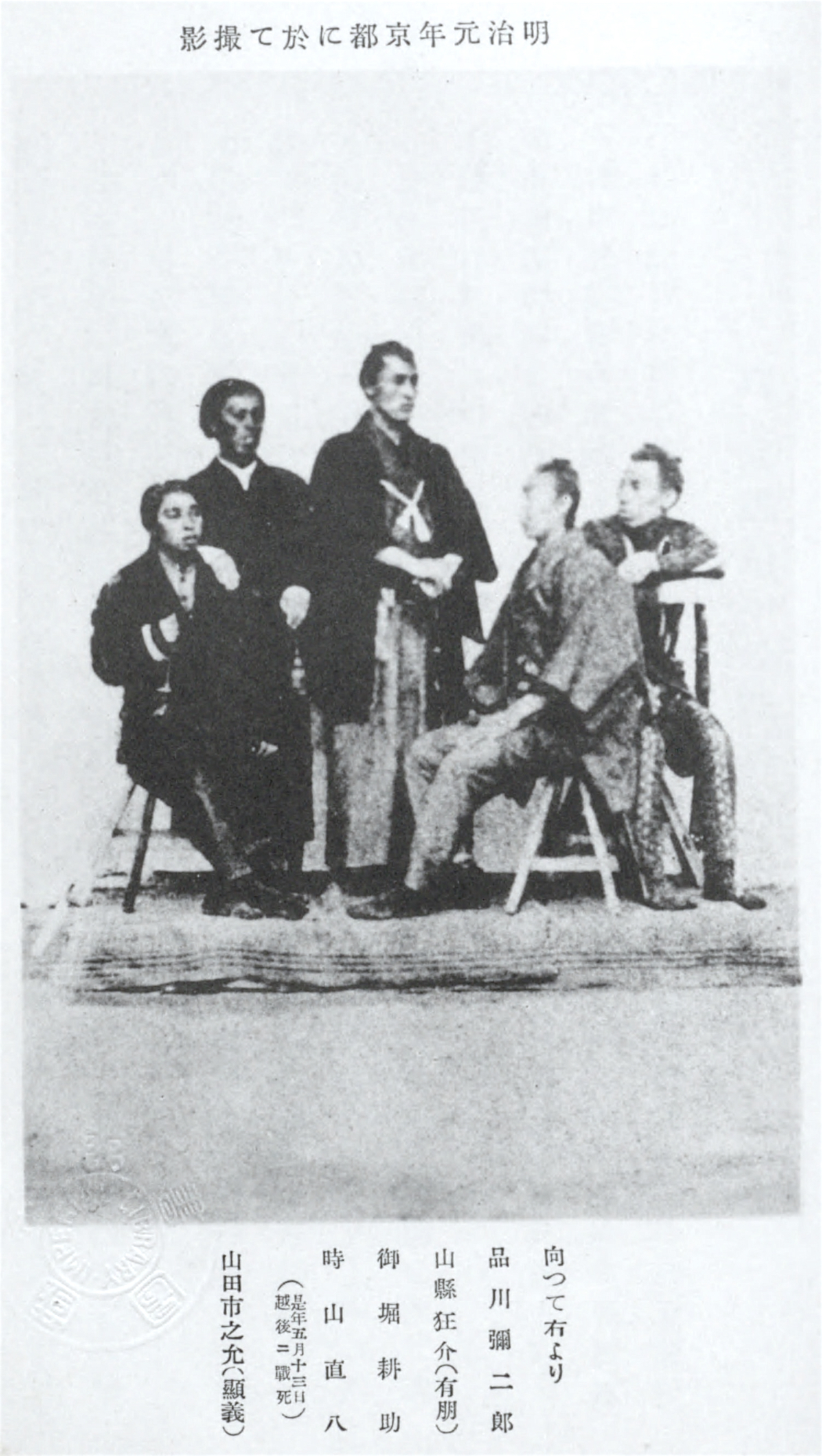

向かって右より

品川弥二郎

山縣狂介(有朋)

御堀耕助

時山直八

山田市之允(顕義)

掲載写真のキャプション

囂庵付記

出典のURLを記録そこねの為詳細不明。

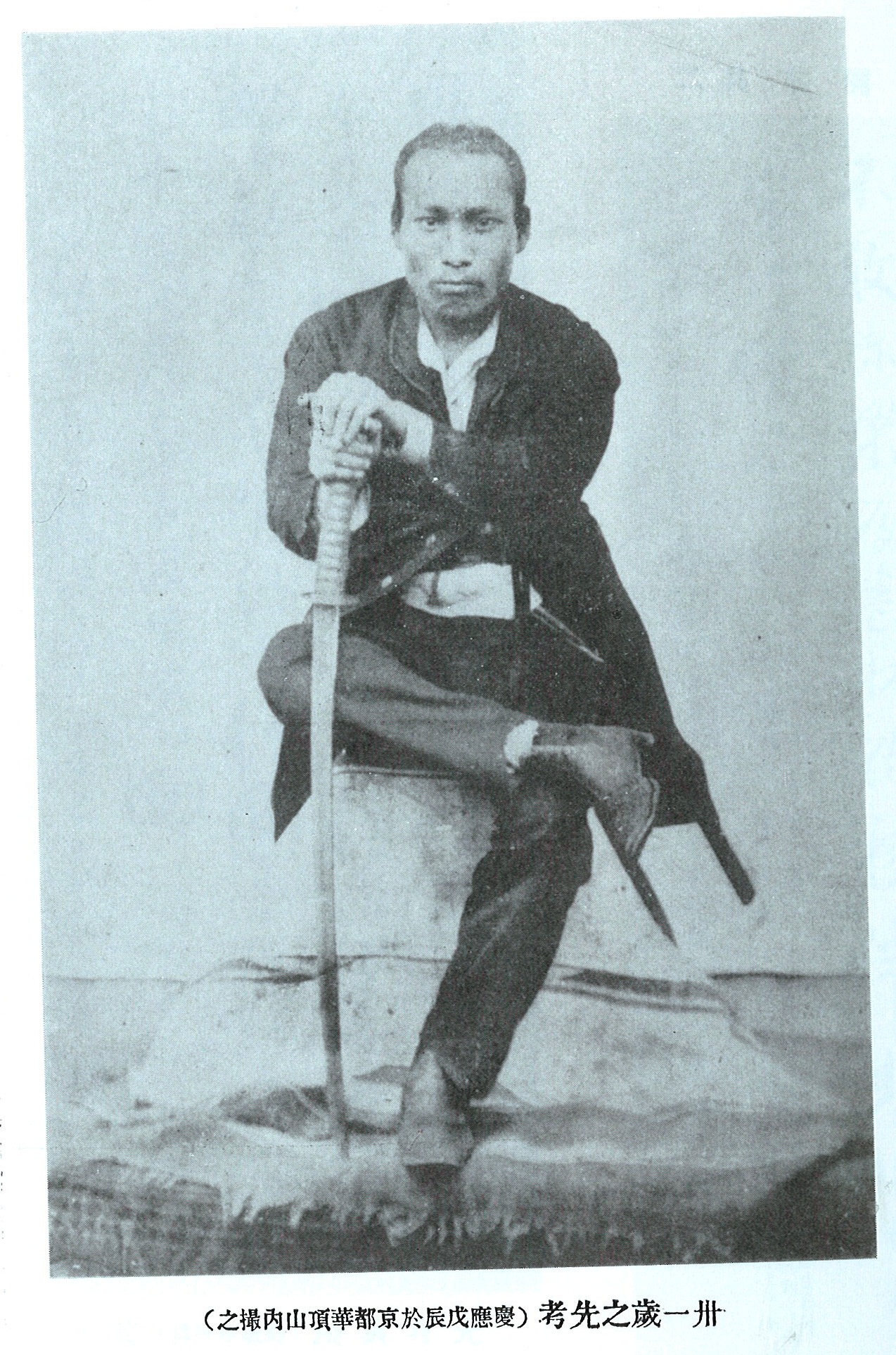

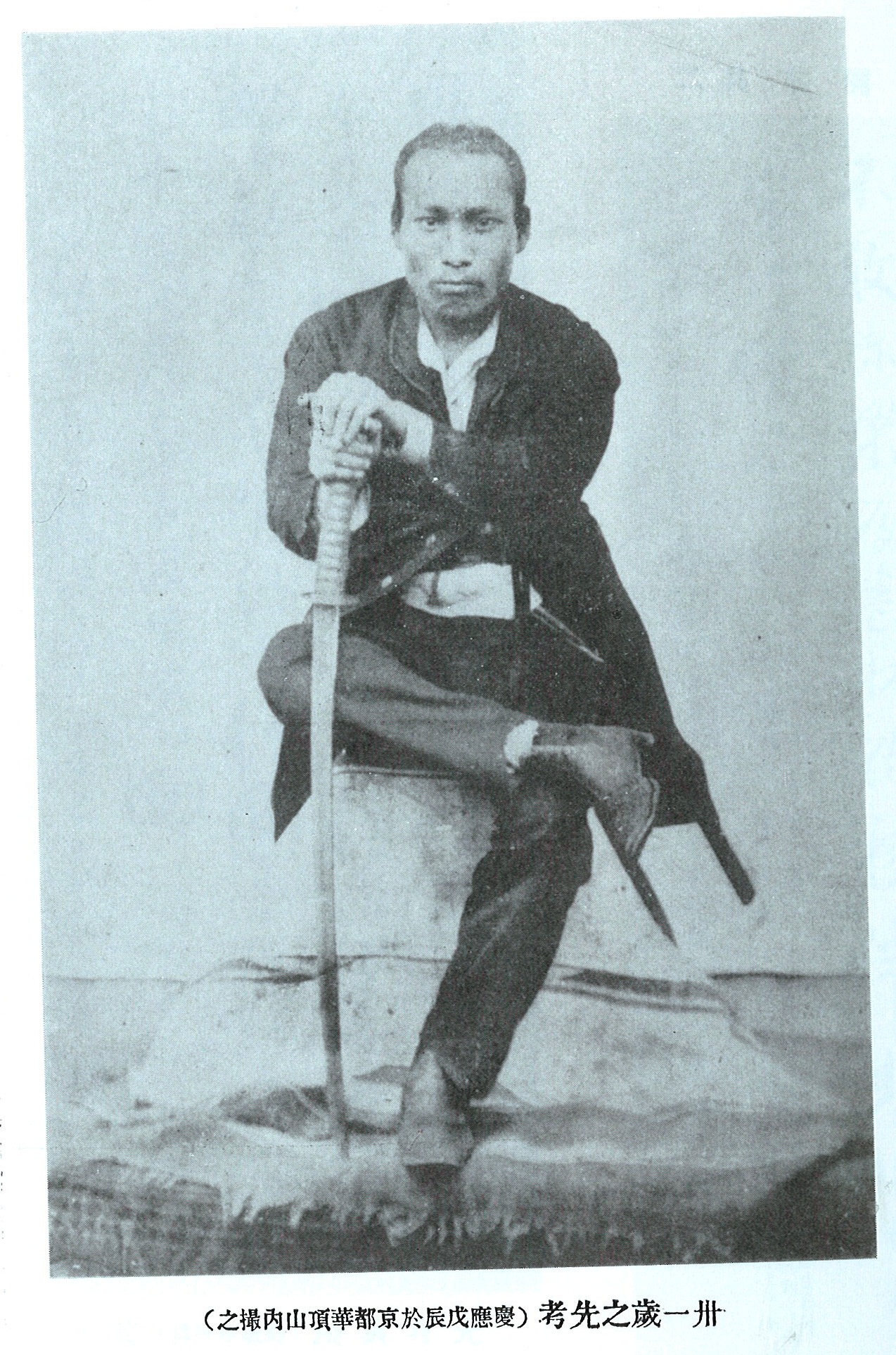

この写真の男の子供が、写真の主である父親の没後、「三十一歳の時の先考」と由来書きをした。 先考とは亡父のこと。

堀真五郎説あり

堀 真五郎(ほりしんごろう)

大審院判事となった尊攘志士

堀 真五郎

【生没年】天保九(1838年)- 大正2(1913年)

【享年】 76 歳

【誕生地】長門国萩溝部横町(萩市)

【墓】山口市小郡下郷(尾崎墓地)

萩の妙玖寺の臣(陪臣)堀家に生まれる。堀家はもと菅原姓であったが、河川開鑿に巨費を投じて功を立て、藩主より堀姓を下賜された。

万延元年(1860)脱藩し中国諸藩を遊歴、文久元年(1861)萩に帰り松下村塾に潜伏する。翌年、久坂玄瑞らに推され薩摩へ赴き、同藩尊王攘夷派の有馬新七らとともに上京し、寺田屋事変に遭遇。長井雅楽暗殺に失敗し囚われ、釈放後は高杉晋作に従い英国公使館焼打ちに参加、文久三年、吉田松陰の遺骨の改葬にも加わった。中山忠光に従い久留米に赴き、真木和泉らを救出して上京。八月十八日の政変後、山口に帰り八幡隊を編成、総督となった。

慶応元年(1865)内訌で大田・絵堂(美祢市)に戦い、翌年、長州戦争(四境戦争)で芸州口・小倉口を転戦。明治元年(1868)討幕軍の中軍として福山城を攻略後、徴士内国事務局権判事として箱館(函館)裁判所へ赴いた。

明治8年(1875)判事となり、東京裁判所を経て金沢裁判所長・水戸始審裁判所長・東京始審裁判所長などを歴任し、明治23年、大審院判事に昇進。また貴族院議員にも勅撰された。

(C)萩博物館

掲載写真のキャプション

囂庵付記

出典のURLを記録そこねの為詳細不明。

掲載写真のキャプション

囂庵付記

出典のURLを記録そこねの為詳細不明。

丁度この幕末維新期、京都華頂山内の写真師といえば

阿部寿八郎=亀谷徳次郎

亀谷徳次郎+堀内信重

堀内信重

がまずあげられるが、他にもすでに数多くの写真師たちが華頂山内で活躍していた。因みに華頂山とは徳川幕府と因縁が深い知恩院のことで、その山内とはすなわち境内を意味する。

出典のURLを記録そこねの為詳細不明。

同じ敷物腰掛けでありながら、

撮影場所の記録が異なる事実。

写真1は「大坂心斎橋筋 内田九一」、写真2は漠然と「京都」、

写真3は「京都華頂山内」。

多数決であれば場所は「京都」と決まるが、そんなに簡単にことは終わらない。

写真1が大坂とされたポイントは、

①この写真は木戸家伝来の写真で、写真の裏には、山縣有朋自作の和歌が書き込まれている。

②その和歌と写真を撮ったという記述が、山縣有朋当時狂介の「葉桜日記」慶応三年五月八日に見られる。

以上のことから、場所は「大坂心斎橋筋」となったと推測される。

その他の情報は無いらしい。

撮影者が内田九一という。

しかし、写真1がまさに一対一で五月八日に撮った写真と合致するものであるかないかは、ほんとうは、誰も判断出来ないのである。

後日撮影の写真に、五月八日の歌を書いて送った可能性も大いにあるからだ。

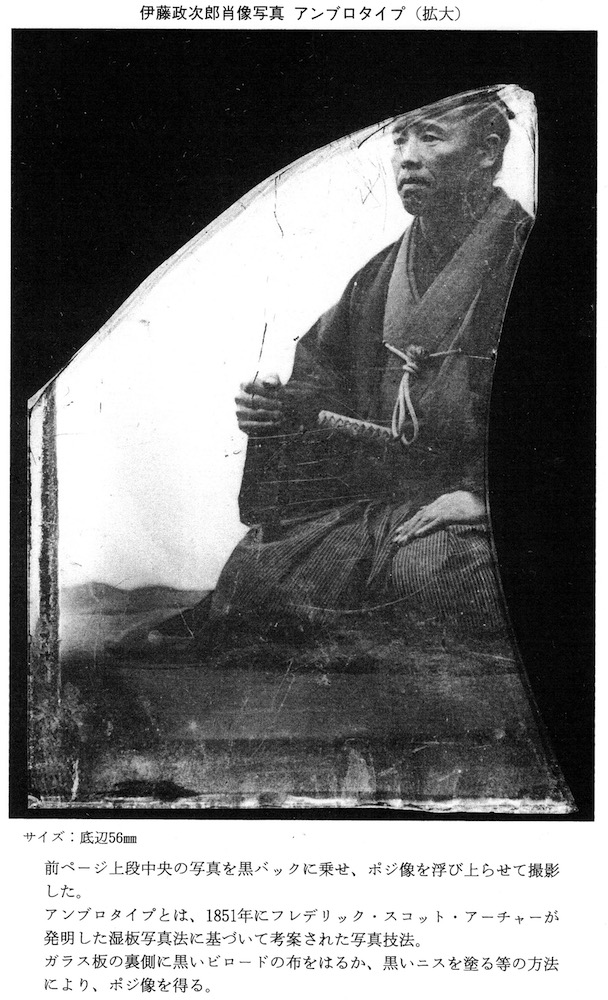

また、幕末期の写真はガラス撮り原版を黒い布の上に載せそのまま鑑賞するのが「普通の写真」であった。さらに鶏卵紙に焼き付けてプリントを取る二次作業は手間と時間も掛かり高価だった。したがって、慶応三年五月八日撮影の写真が、即この鶏卵紙焼きのモノである可能性も実は少ないのだ。

山縣有朋から木戸孝允にプレゼントされた写真は、慶応三年五月八日撮影の「ガラス原版」からおこした鶏卵紙焼きプリントか、別の機会での別の(八日撮影の写真ではない)写真の鶏卵紙焼きである可能性も十分に否定できないわけだ。

写真1が内田九一の撮影であるとした根拠を問う。

根拠とは合理的な証拠のことである。現在の各々に付帯されている情報根拠が正しい証拠となれば、慶応期内田九一は大坂京都を転々としていた証明になる。

ところが、写真1に関してはそれが全く無いのである。写真2、写真3についても、同様に現状ではみな根拠不十分なのだ。否バラバラで共通性が見られないのだ。

大坂心斎橋筋といえば

穐山平七郎

中川信輔

内田九一には

心斎橋筋の具体的な証拠が無い

中川信輔や穐山(あきやま)平七郎は心斎橋筋での活躍の証拠が見られる。いつもシャープで的確な情報を寄せて下さるmoro古書店のご主人から、またまたとびきり上等な情報を戴いた。感謝感激。

写真が高価でまたエンターテーメントな要素もあったことから、写真師は繁華街でも指折りの場所を得ていたことは揺るぎない。

仮写場

当時大坂の繁華街といえば、一に心斎橋筋、二に天満宮などと思いがちだろうが、ところがぎっちょん、政治情勢が混沌とし、庶民は武士階級のテロ合戦に怯え、街は意外に「静寂を極めたものであった。」そうだ。実に嘘っぽい話ではないか。一時はそんなことがあっても「万時」はその逆であったろう。記録が全てとは言えないのだ。けっこう笑いを取るために膨らましたりでアテにはならないものだ。

この話は大坂は石町、長崎出身小曽根正雄の写場でガラス磨きのバイトを経験した、通天閣の生みの親、後の大阪商工会の重鎮土居通夫の上阪の印象話にある。

さらに、写真館なんて言ったって、いまみたいに写真館然と立派なでーんとした御店をみんなが構えていたわけではない。

しょせん「仮写場」。

お立ち台的舞台スペースとお祭り屋台程度の掘っ立て小屋現像ラボ暗室があるのみだ。

近ごろで言えばプリクラマシンのでかいのが小広場の片隅にあると思う程度の認識が正しいと存ずる。

ゆえに今月は京都のあそこ、来月は浪花のあそこでと、神出鬼没な移動出張営業も十分に考えられることなのだ。

それはそれで、余は以下に、慶応の初め頃から天満橋筋で客を集めた写真師、中川信輔と穐山平七郎の写真の二三の例と、篠田鉱造の古老からの聞き書き「幕末百話」の「天満橋向 九一 撮影」という写真を基にした絵図を紹介し、今回はジ・エンドといたします。

また、データの大部分は、毎度のことながらmoro古書店ご主人からお教え戴いたものばかり。さすがさすが数々の的を射たご指摘に刺激され、余の不勉強さを露呈いたすようで甚だ恥ずかしきことではあるが、あえてここに編み候でごじゃります。 感謝感謝。

moro古書店ご主人のブログより失敬仕候

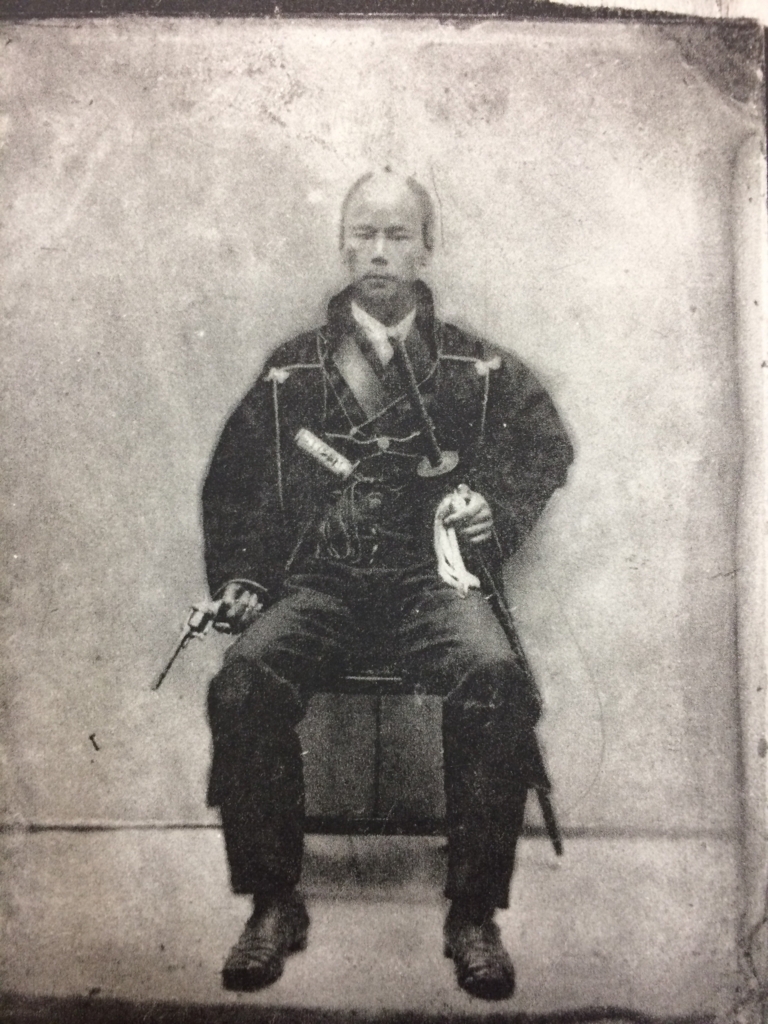

榎本艦隊にも投じて箱館戦争にも参加。一聯隊差図役として名前が残っている。箱館で敗れた後は静岡県掛川勤番組之改支配二等勤番組。後には工部大学校に奉職したという。

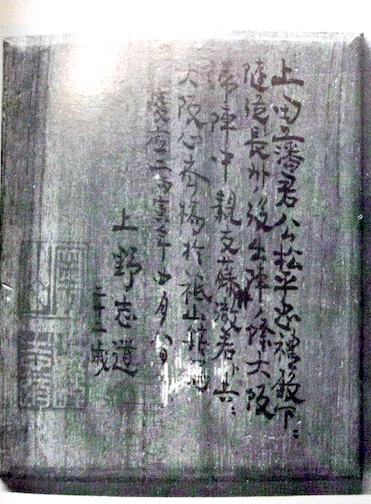

浪花城滞陣中 寫之

干時年二十六

竹内勝郷

大坂心斎橋の中川信輔の写場で撮られた肖像写真。

この項の出典は

http://www.geocities.jp/

chao_may2001/fucyu/

take.html

感謝

御進發御共之節

大坂ニ而取之

伊藤政次郎

兼廣像

行年四十才

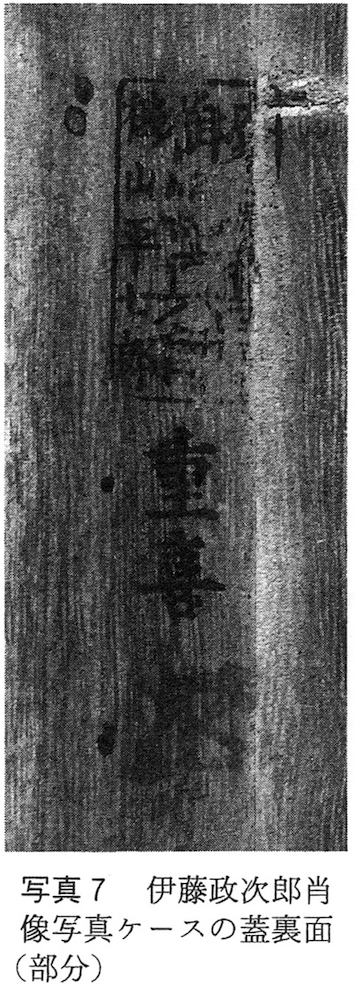

(ケース箱底板に)

(ケース箱底板に)

大坂心斎橋の 穐山平七郎 の焼き印

上田藩士 上野尚志長男

出典は『上田ノ写真ノ歴史』(上田市立博物館、昭和54年)です。

2017年9月30日掲載

現状では、

三本線縁取り模様敷物写真の可能性があるとのみ申し上げておく。